3,031 - 3,060件(全4,464件中)

-

津山・美作三湯・蒜山/博物館

岡山県津山市田町93-1

江戸時代の武家屋敷だった旧田淵邸を活用した、県重要有形民俗文化財のだんじりの展示棟などの3棟からなる施設です。 だんじり展示棟には文化財のだんじり6基、ガイダンス棟にはだんじり1基と、旧田淵邸の模型や…

-

庄原・三次・芸北/旧街道

広島県三次市布野町横谷

…と山陰を結ぶ交通の難所とされてきた峠。石見大森銀山から銀を運ぶ道としても重要な役割を担った。江戸時代以前の旧出雲街道、明治20年開通の旧国道、昭和39年開通の国道54号と各時代の道路が交差する。 日本…

-

霧島/文化史跡・遺跡

鹿児島県姶良市平松6196番地

島津家初代忠久の二男忠綱からはじまる、越前島津家。 天文年間に途絶えましたが、江戸時代になり島津継豊の弟・忠紀によって再興。 現在は島津忠紀以下の歴代当主とその家族が葬られています。

-

岡山・玉野・牛窓/博物館

岡山県備前市吉永町加賀美1168-1

茅葺の民家を移築した建物は、江戸時代の典型的な農家の面影を残しています。馬鍬などの農具類等を展示し、とおい昔日を偲ぶことができます。 【料金】 無料

-

今治・しまなみ海道/博物館

愛媛県越智郡上島町岩城東

江戸時代、松山藩主の参勤交代の宿泊所(島本陣)が置かれていた三浦邸を修復し、岩城郷土館とした。また、大正・昭和期には若山牧水・吉井勇が訪れ、歌を残している。 【料金】 無料

-

石狩・空知・千歳/その他レジャー・体験

北海道石狩市本町地区(石狩浜周辺)

江戸時代から伝わる石狩川の鮭の漁法「地引網」を石狩浜で体験。獲れた魚は自由にお持ち帰りできます。 料金: 団体 40,000円 15名以上から 営業時間 4月下旬〜8月中旬 9:00〜17:00

-

下北・三沢/博物館

青森県三沢市淋代平116-2955

北日本最古の土偶など三沢市内から出土した先史・古代の出土品や江戸時代の文書、絵図、太平洋の沿岸漁業の漁具・馬具、生活用具、民俗芸能の神楽面など多数展示。

-

石巻・気仙沼/その他名所

宮城県気仙沼市

江戸時代初期に,当時の先端の漁法である鰹の一本釣りを導入し,当地方の漁業・水産業発展の礎となった出来事を顕彰するために,平成22年に建てられた記念碑。

-

松島・塩竈/その他神社・神宮・寺院

宮城県黒川郡大和町吉岡志田町71

元和2(1616)年、伊達宗清が居城を吉岡に移すのに伴い、現在地に移され建立された。 境内には、江戸時代の吉岡宿窮民救済事業を伝える「国恩記顕彰碑」がある。

-

鳴子・大崎/歴史的建造物

宮城県加美郡加美町南小路11

仙台藩の重臣、奥山家の家老代々の家屋。(国指定文化財) 見学時間 随時 文化財 国指定重要文化財 所有者:松本ももゑ 作成年代: 江戸時代 指定年: 1953 12月 駐車場 普通車2台

-

十和田湖・大館・鹿角/地域風俗・風習

秋田県鹿角市十和田大湯

古くから鉱山が隆盛した鹿角地方には,既に江戸時代の初期から朝市が形成されている。毎月4,9,14,19,24,29日に道の駅おおゆで開催される。

-

石巻・気仙沼/文化史跡・遺跡

宮城県石巻市雄勝町雄勝字呉壺

遣欧使節船「サン・ファン・バウティスタ号」建造の地といわれ、斎藤實子爵揮毫による記念碑がある。政宗公の雄図と使節の活躍を称え、建造の経緯や地元の人々の貢献を伝える。 その他 その他 建築時代:江戸時代

-

米沢・置賜/旧街道

山形県西置賜郡小国町大字黒沢

越後米沢街道十三峠のひとつ『黒沢峠』は、江戸時代に敷かれた約3600段の敷石が今も残り、ブナ林の中に続く敷石の道は、歴史の道百選の中でも随一の美しさと評されています。 延長 4.7km

-

米沢・置賜/文化史跡・遺跡

山形県西置賜郡小国町大字黒沢地内

越後米沢街道十三峠のひとつ『黒沢峠』は、江戸時代に敷かれた約3600段の敷石が今も残り、ブナ林の中に続く敷石の道は、歴史の道百選の中でも随一の美しさと評されています。

-

酒田・鶴岡/文化史跡・遺跡

山形県鶴岡市添川

南北朝時代〜江戸時代まで、羽黒山上旬長吏・梅津中将、一栗兵部光勝等の居館となった。 居館で、現今は杉林となっているが、壕や井水が当時の面影を残す。 時代 南北朝

-

前橋・高崎・伊勢崎・太田・榛名/その他神社・神宮・寺院

群馬県前橋市川原町419

延暦寺の末寺で、江戸時代に時の前橋城主松平氏とともに前橋へ。本堂の屋根は、葵の紋のある本瓦葺となっており、松平氏のゆかりをしのばせている。 創建年代 江戸

-

川越・さいたま/その他神社・神宮・寺院

埼玉県朝霞市膝折町2丁目20-44

社伝によれば,明暦年間(1655〜58)の創建とされている。境内には松杉等の樹木が多く,崖際からは湧水がわいており,池となっている。 創建年代 江戸時代

-

越谷・草加/郷土料理

埼玉県吉川市平沼148

ナマズのすっぽん煮・川魚料理・磯料理。江戸時代末創業の割烹料理店。店頭ではお土産用になまず・雑魚その他の川魚料理を販売。 営業 11:00〜20:00 休憩15:00〜17:00 休業 不定休

-

九十九里・銚子/その他神社・神宮・寺院

千葉県山武市姫島

姫島地区にある庚申神社の、庚申信仰は中国の道教から平安時代に伝わったといわれ、庚申の日には会食談笑して一夜を明かして厄から身を守る風習が行われ、江戸時代に至って広く行われるようになりました。

-

八王子・立川・町田・府中・調布/その他神社・神宮・寺院

東京都稲城市大丸233

江戸時代末期に繁栄を極め、文久2年(1862年)に建立されたといわれており、鳥居をくぐり、参道を進むと朱色で統一された手水舎と本殿が現れます。

-

湯河原・真鶴・小田原/地域風俗・風習

神奈川県小田原市小竹

江戸時代から「小竹の人形」として知られた人形座。相模人形芝居の特徴は、カシラの大きさが文楽よりやや小さいことなどである。 文化財 その他 国指定重要無形民俗文化財 保存者 下中座 時期 不定期

-

有田・御坊・日高/文化史跡・遺跡

和歌山県日高郡由良町網代

ここは紀州徳川家の初代の殿様頼信が寛文6年(1666)〜延宝2年(1674)ここ景勝の地に別館を設けた所で、この屋敷跡にあるのが御殿井戸である。 時代 江戸時代

-

有田・御坊・日高/文化史跡・遺跡

和歌山県日高郡由良町大引

江戸時代の初期に海坊組織の一つとして異国船や不審船の通過、停泊を監視し、その情報を和歌山城へ連絡するために設けられた番所であったが、明治3年(1870)に廃止された。 時代 江戸時代

-

有田・御坊・日高/その他神社・神宮・寺院

和歌山県日高郡由良町門前

興国寺境内にあって門前区の管理である。竜王とは、八大竜王の祀る雨乞いの神様である。農業の神としても大事にされている。 12月の第1日曜日に読経と餅投げが行われる。 創建年代 江戸時代

-

鳥取・岩美/文化史跡・遺跡

鳥取県岩美郡岩美町浦富

江戸時代末期、外国からの来襲に備えて造られた砲台跡で、約100mの土塁のみが残っている。芝生張りの公園となっており、東屋などでゆったりくつろげる。 【料金】 無料

-

岡山・玉野・牛窓/文化史跡・遺跡

岡山県岡山市北区御津金川

この城の縄張りは、県下の山城のなかでも1〜2に挙げられる大規模なものです。江戸時代初期の元和元年(1615)に幕府の命令で壊されました。

-

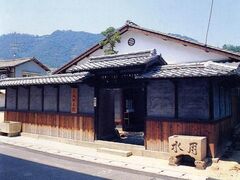

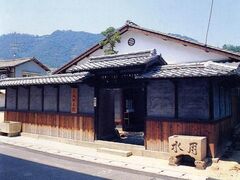

岡山・玉野・牛窓/センター施設

岡山県岡山市北区御津金川690-1

造り酒屋として江戸時代に創業した旧家武藤酒造場を改修した施設で、往時の歴史的景観を守り、新しい文化の創造とともに伝統を未来に伝える拠点としてよみがえらせた建物です。

-

岡山・玉野・牛窓/博物館

岡山県岡山市中区神下378-3

江戸時代に岡山藩で起こった「渋染一揆」に関する資料を展示 江戸時代に岡山藩で起こった「渋染一揆」に関する資料を展示する資料館です。

-

津山・美作三湯・蒜山/その他神社・神宮・寺院

岡山県津山市林田1789

江戸時代初期の元和7(1621)年の創建としているが、詳しいことは分かっていません。本堂は江戸時代後期の天保2(1831)年に建築されたものです。

-

高梁・新見・吉備高原/町並み

岡山県新見市新見

江戸時代元禄10年(1697年)に初代新見藩主関長治侯によってつくられたまちです。御殿(官邸)を建て、そこで政務を執られました。このことによりこの地区を新見御殿町と言っています。