メタボ大王さんの長野県の旅行記

積石塚古墳を追って

- 1日目2018年11月2日(金)

-

09:00-10:00

杉山古墳群

千曲市倉科の杉山古墳群は泰木場沢沿いに20基ほどが確認されており10基が現存する。六角墳であるA号墳をはじめ方墳を主体とするなどかなり特異な古墳群である。古墳群の全てが石英閃緑岩の積石塚で、倉科入口にある前方後円墳である倉科将軍塚古墳の被葬者に隷属する者の古墳との見方もあるよう。鏡台山に登る山道を左に迂回すると「六角形墳」の案内がある。天智・天武天皇など数少ない形のよう。

-

09:00-10:00

杉山古墳群

案内から沢に降りる。道は整備されてないので倒木などが散乱している。水の無い沢を渡り少し上ると六角形墳となる。

-

09:00-10:00

六角形墳の裏には「位の高い渡来人の積石塚古墳と考えられる」との説明。

-

09:00-10:00

六角形墳の玄室入口か。かなり大きな石である。周辺は石英閃緑岩のガレ場となっている。

-

09:00-10:00

ガレ場を上り六角形墳を上部から見ようとしたら熊のワナ(檻)を発見。急に怖くなって車に戻る。「クマ注意」の看板があちこちにあったが、さすがに檻を見ると落ち着かない。

-

09:00-10:00

熊の怖さもあったが更に車で上に。直ぐ杉山古墳群の案内看板。

-

09:00-10:00

看板の横には破壊されたのか自然崩壊なのかかろうじて竪穴式石室がわかる積石塚古墳があった。

-

09:00-10:00

更に上に杉山古墳群D号墳の案内。5世紀中頃との説明。

-

09:00-10:00

杉山D号墳。積石塚の方墳。竪穴式石室か。周辺には畑や山道の整備の石積みもたくさんあり、古墳と間違えてしまう。熊が冬眠する時期にまた来よう。

-

11:00-12:00

大室古墳群(おおむろこふんぐん)は、長野市松代町大室にある国指定の史跡。約500基の古墳の中には、盛り土をした盛土墳(前方後円墳など)や土石混交合墳もあるが、8割近くが小石を積み上げて墳丘とした積石塚である。その中で「合掌形石室」という特殊な埋葬施設が多く、他に類例の少ない遺跡として1997年(平成9年)7月28日に国の史跡に指定された。この形は全国に40余りしかなく、福島1、山形2、山梨1のほかは長野県下にあり、その内25がこの大室古墳群に集中している。大室古墳群は5つの支群があり大室谷支群が241基で最大である。現在長野市により谷に沿って整備がされつつあり写真は古墳館である。ここまでのアクセス道路が狭いのが難点であるが、今後整備が進めば世界に誇れる史跡となるだろう。

-

11:00-12:00

大室古墳群の大室谷支群の案内看板。谷の下の方から順次整備が進んでいる。頂上付近まで古墳があり大半は森林の中に埋まったままである。

-

11:00-12:00

古墳館にある大室谷支群の模型。241基の古墳が山の頂上付近まで点在している。尾根上に分布する一般の古墳群とは異なった特徴。頂上は奇妙山である。尾根を越えた右側の北谷支群にも208基がある。

-

11:00-12:00

大室谷支群の整備は上信越自動車道の開通に伴う古墳の移転から始まったよう。中央に見えるドーム型の建物が長野五輪のアイススケート会場であったホワイトリングである。大室古墳群は古くから研究・調査されてきたが、長野市の整備事業は2008年から始まったようだが本格的には五輪後のよう。高速道路のそばの古墳が古墳群最大の244号墳(円墳)である。

-

11:00-12:00

235号墳。墳丘の半分が失われ、横穴式石室の裏側が露出した姿。背後は岩山でロッククライミングの練習場所である。古墳に興味のないクライマーの訪問も多い。

-

11:00-12:00

古墳館から林道を上った「ヤマノカミ」にある211号墳。落ち葉がたまり熊が冬籠りしそうな場所。側に樹齢数百年の巨木が2本あり祠もある。横穴式石室で土石混合墳のよう。

-

11:00-12:00

「ムジナゴーロ」の189号墳。合掌形石室とのことだが周囲は乱積みだ。石は豊富だが、これだけの数を積みあげるのは重労働だ。重機のない古代ではこの石の一つでも持ち上げるのは大変な作業だ。千曲市の杉山古墳群が岩を加工して扁平にして積み上げているのと明らかに違う。杉は昭和になって植林されたよう。

-

11:00-12:00

186号墳。横穴式石室。土器の他、馬の顎骨、刀、鉄鏃、馬具、挂甲(よろい)、玉類などが出土している。羨道入口が大きく開口しており何代も使用されのか。

-

11:00-12:00

暗い杉林の「ムジナゴーロ」を進むと合掌石室の代表168号墳がある。家形天井で5世紀の築造と考えられ馬形の土製品が出土している。合掌形石室は百済にもあるよう。

-

11:00-12:00

168号墳の天井石の拡大。屋根型に石を組んでいる。合掌型の天井石が崩落しているものもあるが、こちらはガッチリ。江戸時代の善光寺地震、昭和の松代群発地震等でも崩落しなかったのだ。

-

11:00-12:00

168号墳の周囲。頂上付近の石室を護るため、周囲にこれだけの石が乱積みされている。この石が千数百年の風雨と地震から合掌を護った。一見乱雑なようであるが山の斜面では水抜きを考えたこのような墓が一番堅固かもしれない。

-

12:00-13:00

187号墳?。これは石室入口に石が立てられた横穴式石室。高さのある羨道を持った石室のひとつ。大室古墳の一つ一つの規模の小ささと多さから、馬飼いの人々がその家族ごとに墓を持ったとも考えられているが、これだけの岩は簡単には運べない。

-

12:00-13:00

熊の出没の恐怖もあり「マルヤマ」の先から引き返す。古墳館裏手のベンチでお昼を食べながら長野市街地を望む。手前が上信越自動車道であり、中央付近に善光寺があり背後に飯縄山がある。飯縄山・戸隠連峰を更に北西にたどると能登半島の輪島の北から朝鮮半島の高句麗の地に達する。大室は奈良・平安時代の大室牧(勅使牧)の地でありいずれにしても馬飼いの人々がいたのだろう。半島から馬と共にやってきた人達の子孫の墓であっただろうが、山頂付近まで続く古墳は何を示すのか。遠い故郷を思う気持ちの現れのようでもある。飯縄山はカルデラ湖を持つ白頭山(中国名:長白山)のようでもある。墓の形状や副葬品からは高句麗との関係を示すものはないようであるが。

-

14:00-15:00

鮎川古墳群

須坂市の南部、鮎川の右岸流域も積石塚古墳の密集地で鮎川古墳群と呼ばれており、40基が確認されている。こちらの積石塚は河原石を積んだもので、天神1号墳を含む米持天神古墳群は最下流域に、上流には八丁鎧塚古墳群がある。

-

14:00-15:00

米持天神1号墳の築造は、円形の粘土墳を中核にして、その周囲には方形に積石を厚くめぐらし、墳頂は中核の円が突出するような方法がとられたものとされ、形態は上円下方墳に近い積石塚古墳で年代は5世紀半ば頃と推定されている。出土品は特に円筒埴輪片が多く見つかりその中でも家形埴輪が特徴であり須坂市立博物館に収蔵・展示されている。

-

14:00-15:00

米持天神1号墳。表面は畑のように耕作されており案内看板がなければ畑と間違う。畑の石垣なのか古墳の石なのかわからない。野沢菜のようなものが表面を覆っていた。

-

14:00-15:00

米持天神1号墳案内板。三段の方墳の上に円墳が築かれたよう。現状は東西約30m、南北約35mの四角形であるが、調査した結果、墳丘のすそ部分から約15m離れたところに溝が掘られていたことから、古墳の大きさは東西約50mに達したと推定されている。中国の集安の高句麗王族の古墳やソウルの石村洞古墳と同様整然と積み上げられている。

-

14:00-15:00

八丁鎧塚古墳は、上八町の南山麓を流れる鮎川の段丘上にある6基の古墳群からなり、1号・2号墳が県史跡。鎧塚1号墳は径25.5m、高さ2.5m。スイジ貝、ゴホウラ貝でできた釧(くしろ)と呼ばれる腕輪や勾玉、ガラス小玉が出土。4世紀後半の築造とみられている。東シナ海産の貝で作られた釧があることで地位の高い者の墓のよう。

-

14:00-15:00

鎧塚2号墳は、直径25.5m、高さ3.5mの南側に張り出しを持つ張出付円墳。5世紀後半の築造とみられている。獅噛(しがみ)文様の帯金具や家形・朝顔形・円筒・人物埴輪片が出土している。

-

14:00-15:00

獅噛(しがみ)文様の帯金具は、韓国の宋山里古墳(公州博物館)から出土したものと似ていることから大陸との関わりも指摘されている。北朝鮮の安岳3号墳の壁画にも似ているよう。

-

14:00-15:00

鎧塚二号墳。丸くなった河原石であることがわかる。乱積みのような状態であり、北朝鮮の慈江道の鴨緑江河畔の雲坪里などの古墳群と同じだ。同じ鮎川河畔にありながら、米持天神古墳とは少し違うようだ。

-

14:00-15:00

鎧塚古墳の西方には長野市がありその後方は飯縄山と戸隠連峰である。古代信濃では筑摩、埴科、更級、水内、高井郡に高句麗系の渡来人が来ておりいずれも積石塚が見られる。しかし大規模な積石塚の古墳群は高井郡に集中している。「新撰姓氏録」には、山城国の高井造は高麗(高句麗)の王族を出自としている。山城国と信濃との関係は不明であるが、信濃の高井郡、高井牧(勅使牧)が山城の「高井造」と関係があることは推定できる。

-

14:00-15:00

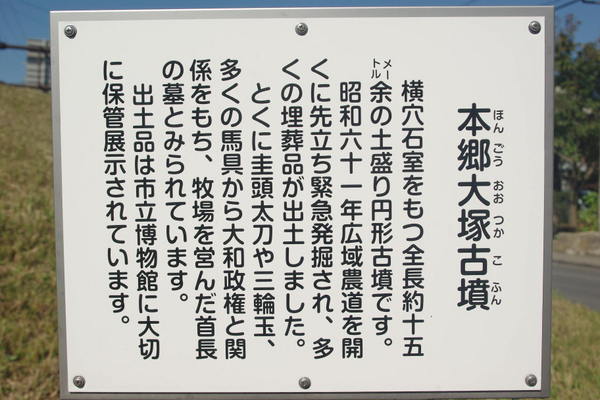

本郷大塚古墳

須坂市東部、上高井郡高山村に近い本郷地籍ある円墳。扇状地(八木沢川扇状地)の扇側部。周囲には縄文前期から平安期に至る橋場遺跡もある。横穴式石室長8m、径15〜16mの円墳。6世紀後半から7世紀初期の築造と考えられている。大量の太刀、鉄鏃、馬具、玉類、鏡が出土している。10組の馬具と17本の太刀(圭頭太刀を含む)、三輪玉がセットで出土。高井郡、高井牧の経営に携わっていた軍事的、経済的な有力者でヤマト王権とも深い関わりを持つ者が被葬者と考えられている。

-

14:00-15:00

盗掘されなかったことから保存状態の良い出土品らしい。明治年間に塚掘名人六左衛門により北信濃の千曲川右岸の古墳がほとんど盗掘されたようだがここは免れたよう。

-

16:00-17:00

積石塚古墳の旅の最後に大室古墳の入口にある「大室温泉まきばの湯」で疲れを取る。少し熱めの温泉だが、露天風呂からは千曲川や遠く北アルプスも望める。地元の野菜を使った食堂も美味しいが販売している野菜が安い。今は牧場(大室牧)の痕跡もないようであるが、温泉には「まきば」がついている。温泉から尾根を上ったところにも古墳がある。

積石塚古墳を追って

1日目の旅ルート

メタボ大王さんの他の旅行記

-

2023/9/21(木) 〜 2023/9/22(金)

2023/9/21(木) 〜 2023/9/22(金)- 家族(子連れ)

- 6人〜9人

娘夫婦から9月生まれの私達夫婦の誕生日祝いに東京ディズニーランドとディズニーシーへ招待された。3歳...

839 6 0 -

2023/8/5(土) 〜 2023/8/6(日)

2023/8/5(土) 〜 2023/8/6(日)- 家族(子連れ)

- 6人〜9人

第70回戸田橋花火大会と第64回いたばし花火大会が4年ぶりに同時開催された。板橋に住む娘夫婦に誘...

541 2 0 -

2023/7/9(日)

2023/7/9(日)- 友人

- 3人〜5人

善光寺縁起を記した「扶桑略記」の変遷の中で、「推古天皇10年(602)4月8日、秦巨勢太夫に信濃国へ請...

391 0 0 -

2023/5/17(水)

2023/5/17(水)- 夫婦

- 2人

ブランド薬師を巡ってから真光寺ループ橋を上がり浅川ダム展望広場で浅川ダムを見る。紆余曲折を経て完...

827 2 0

みんなのコメント(0件)

投稿する

投稿に際しては、必ず観光ガイドご利用規約をご確認ください。

閉じる皆様がより快適にご利用いただくための「投稿上のルール」や、

投稿内容の利用に関して記載しております。

さらに表示する