���^�{�剤����̒��쌧�̗��s�L

�咬�E�k���܂����߂��m�Ȏ��ƍ���m�Ȑ_���{

- ���̑�

- 3�l�`5�l

- �j�ՁE���j

���쌧���̐_�ЂŗB�ꍑ��̖{�a�������A�����̐_���ЂƂ��Ă��B��̍���ł���咬�s�̐m�Ȑ_���{�B�Q�N�O�A�k�A���v�X�̐�`��ǂ��Ă������ɖK�ꂽ�B�ɐ��_�{���{�ł�������ł͂Ȃ��̂ɉ��̍���ƂȂ����̂��B�_������̐_�Ђ͂Q�O�N���ɑ��ւ��s���邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A�m�Ȑ_���{�͊��i13�N�i1636�j�ȍ~�A�C���ɗ��܂��Ă������Ƃ��獑��ɂȂ����悤�B�_�Ђ̑n���́u�m�ȗ��[�L�v�Ƃ������j�������ɓo�ꂷ�鐒�_�V�c�̖��̑��q�E�m�i���Ƃ�����A�����J���̂Łu��i���j���v�Ɩ��t�����Ƃ����B�m�ȎO�̖؍�ΔȂɐm�Ȑ_�ЁE�����_�Ђ����肱����c�Ƃ�����B�m�Ȏ��́A�m�Ȍ�~���ɐ��_�{�̂Ɍ���A�_���{����莩�̂̑������g�債�A��l�̈��ܑ��𗽉킵���܈�̂��x�z���������������悤�B�퍑����ƂȂ蕐�c�M���ɖłڂ��ꂽ���A�M���͂T�j���M�ɐm�Ȃ̖��Ղ��p���������B���M�͍�����ŐD�c�R�Ɛ킢���n�������A�a�r�ɉ�������������̎p�͖ؑ]�`���Ƌ��ɒ��쌧�́u�M�Z�̍��v�̈̐l�u�m�Ȃ̌ܘY�M���v�Ɖ̂��Ă���B�m�Ȑ_���{�́A�m�Ȏ����ތ�͏��{�˂ɂ�������悤�������ւ͂ł��Ȃ��������A�����T�N�ɋ��ЁA���Q�U�N�Ɍ��ЂƂ��Ċi�グ���ꂽ�B�����ЂɁu�Łi���̂��j�Ёv�Ƃ��ĕ䍂�_�Ђ�z���̂悤�ɂ����Ɉ����Ă���B���ܒn�����J�����ܑ��ɑ����Ă��̒n�����߂��m�Ȏ��������ܑ��Ƃ̑������������悤�B�u�m�ȗ��[�L�v�ɕ䍂�ɂ��������u���ʑ剤�v�𐪔��������Ƃ��L����Ă���A�����ꂽ��̂́A�}���_�ЂɎ�ˁA�剤�킳�є_��ɓ��̂Ȃǂ�����Ƃ����B���ʑ剤�����ܑ��Ƃ�����ł́A�ֈ�̗��ɉ��S���Ē}���̔�������M�Z�ɓ��ꂽ�������u�����i���ʁj�剤�v�ƌĂƂ���B�m�Ȏ��̌n������������A�u�m�ȗ��[�L�v�A�u���ʑ剤�v��u�������Y�v�`���A�m�Ȑ_���{�ɓ`����ꂽ�_�y�Ȃǂɂ��`�����Ă���B���A���ܑ���m�Ȏ������Ȃ����A�V���ȕ��ꂪ�����^���͗��j�̈ł̒��ɍ��ׂƂ��Ă���B�������Y�`���̍Ґ�̓�R���H���ӂł͐z�K�Ёi�z�K���j�Ɛ_���Ёi�m�Ȏ��j�𑊓a�ɂ����_�Ђ������A���̎��̎x�z�҂ɋC���������l�q���f����B

����c�E ���^�{�剤���� �j�� �^ 70��

- 2642views

- 2�Q�l�ɂȂ����I

- 0�R�����g

- 1����2018�N3��26��(��)

-

�m�Ȑ_���{�̈�m�����B�咬���Ȑ��̋{�{�Ƃ��������_�ɑ傫�ȊŔ�����̂œ����͂킩��B���ꂩ��͊ݒi�u���オ���ċȂ��肭�˂�������i�ނƈ�̒����ƂȂ�B��������^�������ȎQ���������B�]�ˎ���܂ł͗��L�n���s���Ă����̂ł��̒������g�p�����̂��B

-

����������̎Ѝ��W�B�E��ɒ��ԏ�ƃg�C��������B

-

���������ɐ��̑������B�O�{�����������^�̐������œ|�����B����T���A����50m�B�_���{�̎Бp�͐��A�w����̂̐X�ł��邪���̓V�R�L�O���ƂȂ��Ă���B

-

�Ж�������q�a�E�{�a�ɏ��Βi�ƎO�m�����B

-

�m�Ȑ_���{�Гa�ē��}�B�q�a�A����A�މ��A�{�a�ƕ��ԁB�q�a�E�Ɍ���_�̐芔�B

-

�u�m�Ȑ_���{�̑吙�v�ƌ���ꂽ����_�B�����15m�A�ڒʂ�X�����ł��������A���a55�N�Ɍ͎������B�{�a�̌��Ɍ��݂̌�_�����邪�A���݂����Ă���悤�ȋC�����邪�B

-

�q�a�B���Ɋȑf�B

-

����̒���A�މ��A�{�a�B��͓��킬�Ŋ��͂U�{�B�Ր_�͓V�ƍc��_�ł��菗�_�B���ꂪ�_������Ȃ̂��A���Ɋȑf�B�������Ȃ��̂ʼn����ɂ͐��̗t�̗����t���B�V�C�������̂Ŗؗ��̒��ňÂ��Ȃ��Ă��܂����B�S���ɂT��Ƃ��P���W��ЂƂ�������_���ЗB��̍���̌������݂��ڂ炵���Ȃ��Ă��܂����B

-

�{�a���̎Бp�B���A�w�𒆐S�ɒ́A���ȂǂP��9000�u�̍L��ȐX�B

-

�_��̍��E�ɂ͋����Ђ�����B��������Â��Ȃ��Ă��܂����B�����Ђɐ��������Ă��邪�A�_�Б��̍l�������킩��̂Œǂ��Ă݂��B

-

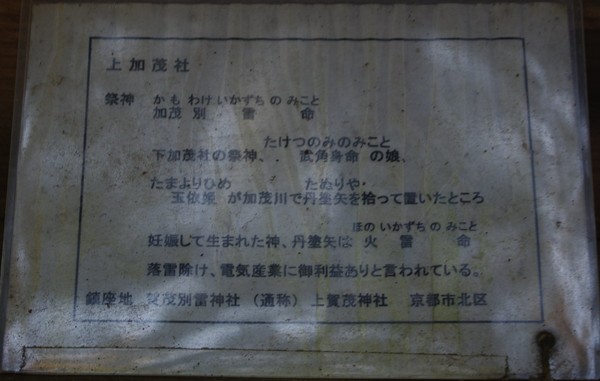

�_�哌���̐_�y�a�̘e���Łi���̂��j�ЁB�䍂�_�Ђ��ŎЂƂ��Ă���B�u�m�ȗ��[�L�v�ɂ��Ɛm�i���̏d�b�̕䍂���Ɛm�i���Ƃɑ���������s�ɏオ��V�c�ɑi�����B���̂��Ƃɂ��m�i���͐S�Y�܂��䍂�������݂Ȃ���S���Ȃ����B���ꂩ��͑J�{�̓x�ɋ����Ђ̕䍂�����K�̉��������Ă��܂������A�m�i���̐_�삪�{���Ă��邽�߂��Ƃ��A�����̕����ւ������Ȃ����Ŏq��u���čς܂���悤�ɂȂ����Ƃ����B�䍂���i���ܑ��j��m�i���̔z���Ƃ������Ȉ����̌���������Ă���B����A���ܑ��̕䍂�_�Ђ́A�{�a�O���̉E���Ɂu�ʋ{�_���Ёv�Ƃ��ē�����J���Ă���B

-

���R�ЁB��n��_�B�m�ȗ��[�L�ł͐b���Ƃ���Ă���B�����n�̋L�ڂ��Ȃ����̒n�̐_���B

-

�_�吼���ɍ����ɔ����ЁB�����n�F�ΐ��������{

-

�ɓ��ЁB�����n�F�ɓ��R�_��

-

��ЁB�����n�F������ב��

-

����ΎЁB�����n�F��Εʗ��_�Ёi���ΐ_�Ёj

-

�����ΎЁB�����n�F��Ό�c�_�Ёi�����_�Ёj

-

��z�K�ЁB������x���œV�Ƒ�_���g�킵�����䗋�Ɨ͔�ׂŕ����A�z�K�̍��ֈ����ĂƌÎ��L�ɂ�����Ă���Ƃ��Ă���B���̂Ƃ��肾���A�M�Z�̈�̋{�Ƃ��ĐM�Z��Ȋ������z�K�_�ɑ��A�V�Ƒ�_���m�Ȑ_���{�̏ォ��ڐ��B

-

���z�K�ЁB�z�K��Љ��Ђ͏t�{�A�H�{������A�Ր_�͌��䖼�����┪�Ⓛ�����Ƃ���Ă��邪�A������ł͎������Ր_�Ƃ��A�o�_�̈ɓߍ��̏��l�Ō��䗋�Ɍ�������߂��A�������荑��������m�����_�Ƃ��Ă���B���Ђ̔z�_�������Ƃ�����̂����邪������ł͎�_�B

-

�㓪���ЁB�u�m�ȗ��[�L�v�ł͐m�i���̐b���Ƃ��Ă���B�㓪���_�͌ˉB�_�Ћ㓪���Ђ̍Ր_���B�ˉB�_�Ђ́A���ЁA���ЁA����ЁA�㓪���ЁA�ΔV��q�Ђ̂T�Ђ�����A�V�Ƒ�_�́u�V��ː_�b�v�ɂ܂��_�X���J��A�������㖖���ɂ́A��b�R�⍂��R�ƕ���ŏC���҂̓���Ƃ��L���������B���̋㓪���_��m�i���̔z���Ƃ��Ă���B�㓪���͐��̐_�ŁA�ˉB�����Ƃ��Đ��Ԑ�A�Ґ�A��Ȑ�ƂȂ�z��̂������M�Z��Ƃ������B�܂��A���ܒn���ɂ͍Ґ����{�C�܂ŊJ�����җ��Ƃ��̎q�u�������Y�v�̓`�����c���Ă���B�傫�Ȍ��������܌ɏZ�ލҗ��ƍ����̔����̎q���������Y�B�Ґ�̓�F�R���H�Ȃǂ��̍җ��ɏ���ē˂������������Y�̑���G�{������B�����Ɛz�K���ɂ��Ґ�J�����B���̌��јb���ɐm�Ȏ�������낤�Ƃ����̂��B�㓪����z���Ƃ��āB

-

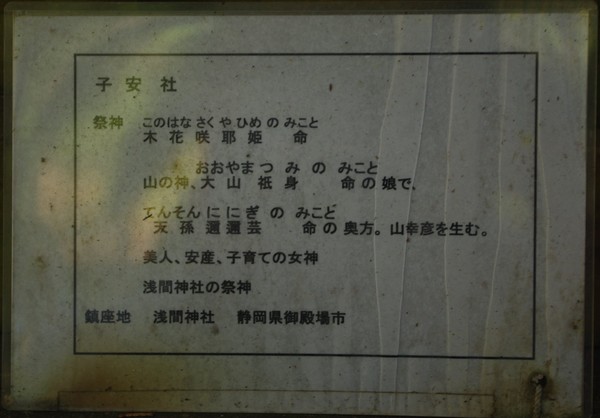

�q���ЁB�����n�F��Ԑ_��

-

���̌X�Βn�A�Ж����̓����ɘZ�̗L���ȋ����ЁB�����珇�ԂɁB�F��ЁA���R�ЁA�����ЁA�t���ЁA�O���ЁA�k��ЁB

-

�F��ЁB

-

���R�ЁB

-

�����ЁB

-

�t���ЁB����ƂƂ��ɂ��������b�i�����j���B�����n���Ƌ��ɍ��V���ɓV�������̂́u�V����^�v�̐_�ʂ̓V�_�ŕ������A���b���A�唺���Ȃǂł���B

-

�O���ЁB���C����Ɩ������ɓ��̊J��_�B

-

�k��ЁB�Ր_��쌩�h�H���Ɛ������^���Ƃ��Ă���B�����n�F�k��V���{�B�k��V���{�ł͍Ր_�𐛌����^���Ƃ��Ă��邪�A�����̑c���쌩�h�H��c�Ƃ���u�y�t���v�̏o�g�̂悤�B

-

�Ж����B�E���ɏ����i�W����������B

-

�����i�W�����̓W�����ꗗ�B

-

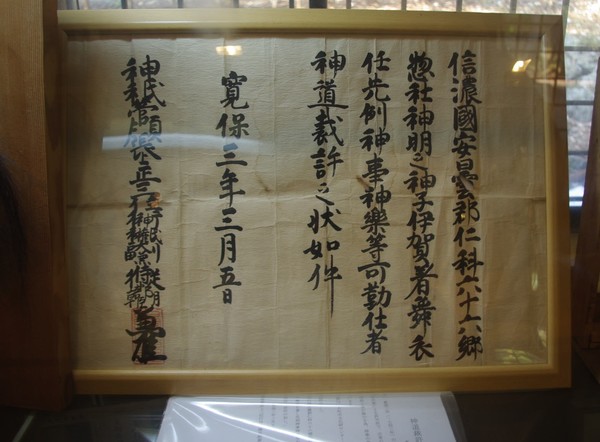

�ɐ��_�{�_�_���Ƃ���̏؏����B�m�ȂU�U���̑y�ЂƂ��Ă���B���ۂR�N�i1733�j�B

-

���V��ʁB�_�y���`������Ă���A����Ɏg�����̂��B

-

�ԓV��ʁB

-

�萅�ɂ̉��ɓs�g��ЁB���̎Ђɂ͐�Ɗ����t�����Ă���B

-

�Ր_�F���c�F���B�V���~�Ղ̍ہA�����n���i�ɂɂ��݂̂��Ɓj���o�}���A���ē������Ƃ����_�B�����n�F�ɐ��̍���̋{�@�֑�_�ЁB�鎭�s�B���c�F��_���J��_�Ђ͈ɐ��s�ɂ����肻�̖����u���c�F�_�Ёv�ł���B�֑�_�Ђ͎��q���̔��˒n�ł���B

-

�s�g��Ђ̓����ɓ�ΎЁi�E�j�Ə������vጎЁi���j

-

��ΎЁB�Ր_�F���R�F���B�C�U�i�~���̐_�F�ދ�y�ގ��ɉΏ����a�݉点�鎞�A�r�������琶�܂ꂽ�_�B�h�ɗ쌱������ƌ����Ă���B�ƋL����Ă��邪�A�C�U�i�~�̚q�f�����牻�������_�B���R�_���Ր_�ɂ�����{��Ёi�����䒬�j�͎����ЂŔ��Z����{�B�z�R�A�����Ƃ̑��{�{�Ƃ���Ă���B�咬�s���ɋ��R�_�Ђ�����B���Ȃ݂ɁA�C�U�i�~�̚q�f���A��ցA���ցA���̂���l�X�Ȑ_�����܂�Ă���B���R�E�ł͈�̎��͑��̐����̈ێ���V���Ȑ����̒a���ł���B�C�U�i�M�����s�����C�U�i�~�����ĉ���̍����瓦���A�邪�u�Î��L�v�͐����̎��ƒa�����ÂɌ��Ă���B

-

�vጎЁB���z�Ȃ��炢�ȑf�ɂ������ЁB���������͕t���Ă���B

-

�vጎЁ@�Ր_�@�{���j���B�����n�@����_�ЁB�vጐ_�́A�vጁi�V�R���j���[�_���������_�ʼnu�a�_�̈��B �u�����{�I�v�ɂ��A�vጂ͓V��7�N�i735�N�j�ɒ��N�����̐V������`������Ƃ���B�O�����i���ɕ{���O���l�Ƃ̐ڐG�������vጂ̗��s���ƂȂ����B�vጂ͉�����M��Ƃ��l����ꂽ��A�ߐ��ɂ��vጂ��V�����痈���Ƃ������Ƃ���A�O�ؐ����̐_�Ƃ��ďZ�g�喾�_���J�邱�Ƃŕ������F������A�a�y���ςނ悤�vጐ_���J�邱�Ƃ��s���Ă����B�܂��A�u���㕗�y�L�v�ɂ��A�fᵚj�������̒n�𗷂���Ă��鎞�A���̏h�����߂đ傫�ȉ��~���\���h���Ă�����̋��U������K�˂����f��ꂽ�B���ɌZ�̑h��������K�˂��Ƃ���A�h���͕n�����Ȃ���������h��݂����������ĂȂ����B�h�������͑fᵚj�����u�a����̊��̗ւ��������A���̒n�ɋ��낵���a�����s�������A�h�������̈ꑰ�͕a�ɂ����邱�ƂȂ��������т邱�Ƃ��ł����B���̓`������ƂȂ�A�fᵚj�������J�肵�Ă���_�Ђł́u���̗ւ�����̐_���v���s����悤�ɂȂ����B�f���j�����J��Ȃ��Ă��h�������A���̗ւ�����̂��鎛�Ђ͑����B

-

�Ґ�̓�咬�s����̎R���H�B�Ґ�͍��肩�痈����F��ƍ������E��̒J�Ԃ̌k�J��s�܂ŗ����B���̉����Ƀ_��������̂Ŗ��X�Ƃ��������������Ă���B

-

�i���j���⑺�@�R���H�̋��@�����ف@���̓��͋x�ٓ��ł����B

-

�R���H�B�җ����Y�`���B���s���璷��s�Ɏ���Ґ�͂܂��ɋ㓪���A�����ւ̂��Ƃ����˂��Đ[���J������Ă���B��c�s�̏���ɏ�c�n���̌̊�Ղ�����Đ�Ȑ�𗬂��������Y�̓`�����c���Ă��邪�A�S�������`���B���{�E���ܒn�����������̂��A�����ƍҗ��i�z�K�喾�_�̎g���j�̎q���Y����̔w���ɏ���ĎR���H�̎R�������čҐ�̗���ɂ���b���ł���B

-

�咬�s����F�z�K�_���ЁB�ē��Ŕł́u��_�Ёv�ƂȂ��Ă����B�z�K�ЂƐ_���Ђ����a�ƂȂ��Ă���B���̎��ӂ̐_�Ђɂ��A�z�K�ЂƐ_���ЂƑ��a�ɂ������̂������A���̎��̎x�z�҂ɍ��킹�Ă��낢��Ȑ_���������Ă���B

-

�z�K�_���Ж{�a���̈ē��ŔB

-

�_�БO�̊ŔB�R���H�i���j�Ǝ��̎��ĂĂ���B��������ꍇ�ƒn�`��\���ꍇ������B�����痬���Ґ�ɍ��ォ����F�삪�����A�X�ɉE�̎R���H���̉����Ŗ��ѐ삪�������Ă���B

�咬�E�k���܂����߂��m�Ȏ��ƍ���m�Ȑ_���{

1���ڂ̗����[�g

���̗��s�L�͎Q�l�ɂȂ�܂������H�Q�l�ɂȂ����I2

���^�{�剤����̑��̗��s�L

-

�J���S�O���N�̓����f�B�Y�j�[�����h�ŃV���f�����ɕϐg

2023/9/21(��) �` 2023/9/22(��)- �Ƒ��i�q�A��j

- 6�l�`9�l

���v�w����X�����܂�̎��B�v�w�̒a�����j���ɓ����f�B�Y�j�[�����h�ƃf�B�Y�j�[�V�[�֏��҂��ꂽ�B3��...

836 6 0 -

2023/8/5(�y) �` 2023/8/6(��)

2023/8/5(�y) �` 2023/8/6(��)- �Ƒ��i�q�A��j

- 6�l�`9�l

��V�O��˓c���ԉΑ��Ƒ�U�S�����ԉΑ��S�N�Ԃ�ɓ����J�Â��ꂽ�B���ɏZ�ޖ��v�w�ɗU...

539 2 0 -

2023/7/9(��)

2023/7/9(��)- �F�l

- 3�l�`5�l

�P�������N���L�����u�}�K���L�v�̕ϑJ�̒��ŁA�u���ÓV�c10�N�i602�j�S���W���A�`�������v�ɐM�Z����...

373 0 0 -

2023/5/17(��)

2023/5/17(��)- �v�w

- 2�l

�u�����h��t�������Ă���^�������[�v�����オ����_���W�]�L��Ő��_��������B���]�Ȑ܂��o�Ċ�...

819 2 0

�݂�Ȃ̃R�����g�i0���j

���e����

���e�ɍۂ��ẮA�K���ό��K�C�h�����p�K�������m�F���������B

�����F�l�������K�ɂ����p�����������߂́u���e��̃��[���v��A

���e���e�̗��p�Ɋւ��ċL�ڂ��Ă���܂��B

����ɕ\������