�h�ԍ��F348385

�C�Ƌ�Ɉ͂܂ꂽ��i�̃��]�[�g�ցE�E�y�����ȃN�[�|���z�z����z

���l����

��a�����ԓ��y�I�_�z��I�c�ӂh�b����ԂŖ�20���@JR���̂��ɐ����l�w�E���l��`���^�N�V�[�Ŗ�10��

SHIRAHAMA KEY TERRACE HOTEL SEAMORE �z�e���V�[���A�̂��m�点�E�u���O

- �h���{�݂���̂��m�点

- ���m�点�ꗗ���݂� (262)

- �{�݃u���O

-

- 2025�N5�� (0)

- 2025�N4�� (0)

- 2025�N3�� (0)

- 2025�N2�� (0)

- 2025�N1�� (0)

- �u���O�ꗗ���݂� (3,220)

- �ŐV�̋L��

-

- �v�[���̉c�Ɠ��Ƌx�Ɠ��̂��m�点

- Let�fs enjoy! �S���Ȃ��v���o�̃J�P��

- �y8/12~13�z�V�F�������v����̃��[�N�V���b�v

- �z�e���V�[���A���j���[�A���H���Ɋւ��邨�m�点

- �v�[���̐����H���Ɋւ��邨�m�点

- �a�̎R���Y���������y���ށy�X�g���x���[�t�F�A�z

- ���s��u���C������v�Ɍf�ڒ��I

- �V�v�����u�y�o�����^�C������z�`���R���[..�v�o��I

- �V�v�����u�y���Ԍ���z�����ȂT����T�t��..�v�o��I

- �V�v�����u�y���Ԍ���z�����ȂT����T�t��..�v�o��I

- �ŐV�̋L���ꗗ���݂�

�h���{�݃u���O

-

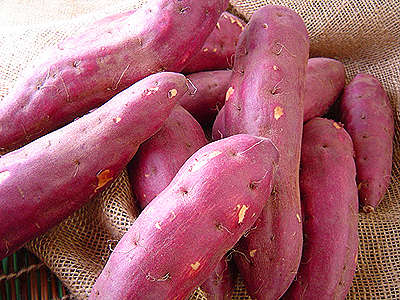

10��13���A�����́y�T�c�}�C���̓��z

�X�V : 2011/10/13 8:51

�����́y�T�c�}�C���̓��z�ł��B

�R���́A�u�I(�㗢)���(�l��)���܂��\�O��(9+4=13)�v�́u�\�O���v�Ƃ̓T�c�}�C���ٖ̈��ŁA�]�˂���\�O��(��52�q)���ꂽ�Ƃ���ɂ����z�̃T�c�}�C�������������������Ƃ��琶�܂ꂽ���t�B��������A��ʌ���z�s�̂��܂����̈��D�Ƃ̃O���[�v�u��z�����F�̉�v���T�c�}�C�����{�ł�����10���̍������L�O���ɐ���B

�T�c�}�C��(�F����)�Ƃ́A�q���K�I�ȃT�c�}�C�����̐A���B���邢�͂��̐H�p�����ł���u��(��������)�v�Ƃ�����{����~���Ă����債�����̕����B�ʖ��ɁA�Ï�(����)�A����(���炢���A�Ƃ�����)�A������(��イ���イ����)�B���ԂɁA�A�T�K�I��E�T�C(�A�T�K�I��)������B

�Ԃ̓s���N�F�ŃA�T�K�I�Ɏ��邪�A�݊��ȒZ�����ł��邽�ߖ{�B�Ȃǂ̉��ђn��ł͊J�Ԃ��ɂ����A�i���͔|�����ɂ���Ă܂�ɊJ�Ԃ�����x�ł���B�܂��A�Ԃ̐������Ȃ����ɂ�����ɁA��̊����Ō͂�Ă��܂����������ׁA�i����ǂł͎�q�������悭�̂邽�߂ɃA�T�K�I�Ȃǐ���ނ̋߉��A���ɐږ��āA����瑗����{����A���z���������̓����ɂ���ĊJ�Ԃ𑣐i����Z�p���g����B�Ⴂ�t�ƌs�𗘗p�����p�̕i�������A��H���Ƃ��ĐH�p�ɂ����B

���Y�͓�A�����J�嗤�A�y���[�M�ђn���Ƃ����B�X�y�C���l�����̓|���g�K���l�ɂ�蓌��A�W�A�ɓ�������A�������璆�����o�āA1604(�c��9)�N�A��������(���E���ꌧ)�ɓ`���B�욠����(���ւ̐i�v�D�̎����E��)����(���E���������ȕt��)����̋A�r�A�c�A���ɂ��Ėk�J�Ԑؖ썑��(���E���ꌧ�����S�Î�[��)�Ɏ����A��A�V�ԑ��̒n���E�V�Ԑ^�킪���ǂ���c���Ă��炢�͔|�ɐ����A�����n�ł�����Ƃ���L�܂����B

1705(��i2)�N�A�F���R��̑O�c���E�q��́A�D���Ƃ��ė�����K��A�Ï��������A��A�u�J���C���v�ƌĂсA�₪�ĎF���˂ō͔|�����悤�ɂȂ����B

1732(����17)�N�̋��ۂ̑�Q�[�ɂ�萼���{���勥��Ɍ������[���ȐH���s���Ɋׂ������߁A���㏫�R�E����g�@�̓T�c�}�C���͔̍|���֓��ɍL�߂悤�ƌ��ӂ���B1734�N�A�؍��z�͎F���˂���Ï��̕c�����A�u�F�����v���]�ˏ��ΐ�A�����A�����̖�����(���E��t�s�Ԍ����)�A�㑍�̋�\�㗢�l�̕s������(���E��\�㗢��)�ɂ����Ď����͔|���A1735(����20)�N�͔|���m�F�B����Ȍ�A�����{�ɂ��L�����y����悤�ɂȂ�B

���̃z�e����T���ꍇ�͂�����