傗傫傑偁偝傫偺嶰廳導乣撧椙導偺椃峴婰

仧嶰廳嘍帬夑峛夑嘇仧埳夑媿!!33擭傇傝屼奐挔!擭堦屼奐挔!尦弔擔偲弔擔墱媨!!(柤挘/埳夑/峛夑)

- 晇晈

- 2恖

- 壏愹

- 寍弍丒暥壔

- 巎愓丒楌巎

- 僌儖儊

- 僀儀儞僩丒嵳傝

2016擭偙偺抧堟偵傕嬤偄乽烰栰帥乿偺暓憸偨偪偑搶嫗崙棫攷暔娰偵弌挘偟岲昡偩偭偨傛偆偩偑丄偦偺懠偵傕彑晧偱偒傞旤暓偑偁傞丅柤挘偱廳暥偺暓憸偑廤傑傝丄暓憸偲偺幨恀嶣塭傪悇彠偟偰偄傞乽栱栌帥乿丄乽杮懜嫊嬻憼曥嶧仐旈暓乿偑33擭偵堦搙偺偛奐挔偺彑場帥丅偦偟偰丄4寧3擔偼擭偵悢擔岞奐偟偰偄傞屲戝柧墹傪僐儞僾儕乕僩偟偰偄傞乽忢廧帥乿両両恄幮偱偼尦埳惃丄愄偐傜岎捠偺梫徴偩偭偨偙偲傕偁傝弔擔戝幮偺墱媨丒尦弔擔傗搶戝帥偺偍悈庢傝傊偺徏柧曭擺側偳強墢偑恄幮偲尒偳偙傠偑懡偄丅

恄幮僣僂 傗傫傑偁偝傫 抝惈 乛 40戙

- 5128views

- 10嶲峫偵側偭偨両

- 0僐儊儞僩

- 1擔栚2017擭4寧2擔(擔)

-

偙偺椃峴婰偼慜夞椃峴偱峴偗側偐偭偨偲偙傠偺椃峴婰偱偡丅擡幰壆晘側偳偺椃峴婰偼亀仧帬夑:峛夑嘆仌嶰廳嘊仧擡幰僐僗僾儗両旈暓両尦埳惃3幮偲尦弔擔恄幮!-峛夑/埳夑/柤挘-亁嶲徠丅

-

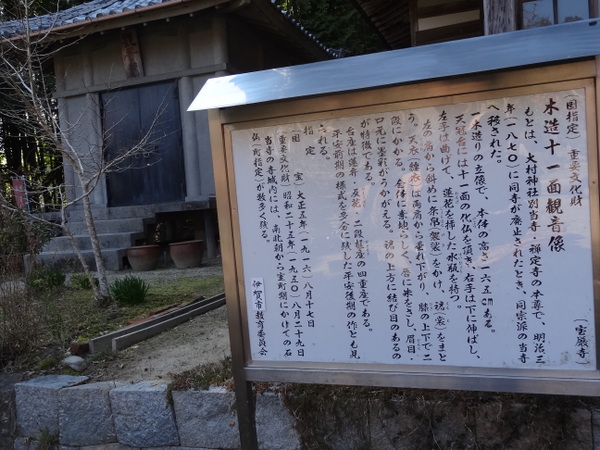

夣宑嶌偺乽垻栱懮擛棃憸仐廳暥乿偑埨抲偝傟偰偄傑偡丅尦偼埳夑偺乽嬨昳帥乿偺枛帥偱埨抲偝傟丄861擭偵惔榓揤峜偺昦婥暯桙偺偨傔偵嵞寶偝傟丄27恖偺擈憁偑埨廧偟偨偲婰偝傟傑偡丅杮懜偼乽栘憿垻栱懮擛棃棫憸乿偱夣宑偺柍埵帪戙偺傕偺丅

-

暯埨屻婜嶌偺乽栘憿垻栱懮擛棃嵖憸仐廳暥乿偲乽栘憿巐揤墹棫憸仐廳暥乿傪埨抲偝傟偰偄傞丅

-

崙摴368崋慄傪撿偵壓傝嵍偵嬋偑傞偲擔杮偺尨晽宨偱偁傞揷敤偑峀偑傝丄崅戜偵帥偲傢偐傞寶暔偑偁傝傑偡丅偙傫側偲偙傠偵廳暥偺暓憸偁傞偺偐偲丠媈偄側偑傜傕嫹偄摴傪幵偱恑傒傑偡丅

-

杮摪偼擿偒憢偑偁傝丄偦偙偐傜攓娤丅杮懜偼乽栘憿垻栱懮擛棃嵖憸仐廳暥乿偱姍憅帪戙弶婜偺傕偺丅榚帢偵乽栘憿晄摦柧墹憸乿乽栘憿旟嵐栧揤棫憸乿傪埨抲偝傟丄暯埨帪戙屻婜偺嶌傜偟偔丄偙偪傜傕尒摝偣側偄丅僆儁儔僌儔僗偲儁儞儔僀僩昁恵偱偡丅

-

揷庣恄幮

屼嵳恄偼乽旻壆庡揷怱柦乿丄乽暿棆恄乿丄乽栘壴嶇栯昋柦乿丒丒偲擇廫巐幮傪崌釰偟偰偄傞丅偙偺恄幮偵棃傞傑偱偺摴抂偵1m枹枮偺乽廧媑嫶乿偑偁傞偑丄偙傟偼偙偙偺廐嵳傝偲娭學偑偁傞丅

-

揷庣恄幮

摴楬傪嫴傫偱乽恀尵廆朙嶳攈 恄曱嶳 媑揷帥乿偑偁傝傑偡丅偙偺抧堟偼帥偲恄幮偑墶暲傃偵偁傞偺偑懡偔丄恄暓廗崌偑怓擹偔巆偭偰偄傞丅塃偵偼墌嬻偑憂傝偦偆側暓憸偑偁傝傑偡丅堦栘偱偡偐偹丠丠

-

梫梊栺傜偟偄偱偡丅屻傎偳傢偐傞偺偱偡偑丄10丗30傛傝搶嫗偐傜偍墇偟偺曽偑偄偨傜偟偔丄偦偺慜偵棃偨偺偱塣傛偔攓娤偱偒傑偟偨丅峴偭偨偲偒偵乽偍懸偪偟偰偍傝傑偟偨乿偲偼偦偆偄偆偙偲偩偭偨偺偹丒丒丅俀侽暘傎偳愢柧偑懕偒丄娫嬤偐傜幨恀傪帺桼偵嶣傜偣偰偄偨偩偗傑偡丅宱堒偲偟偰偼丄庒偄暓憸儃乕僀両丠偑実懷懸偪庴偗偵幨恀傪嶣傜偣偰傎偟偄偲婅偄弌偨傜偟偔丄偦傟傪抦偭偰丄廧怑仌抙壠偑戝帠偵偟偰偒偨暓憸傪実懷偺懸偪庴偗偵偟偰偄偨偩偔偺偼偁傝偑偨偄偲棪愭偟偰幨恀傪嫋壜偡傞傛偆偵側偭偨偲偐丅儊僨傿傾偱傕婰帠偵側傝丄攓娤幰偑憹偊偰偄傞傜偟偔丄偙偺擔傕搶嫗偐傜晇晈偱棃傜傟偰偄傑偟偨丅杮懜偼乽栻巘擛棃乿偱暯埨帪戙偺屻婜偺嶌偱丄桪夒側婄偱敀焲偺悈徎偼側偄丅庤偵帩偭偰偄傞栻捹偵偼揤峜壠偺媏偺屼栦偑偮偄偰偄傞偙偲偐傜偙偺抧堟偺崙暘帥偵埨抲偝傟偨偺偐傕偟傟側偄偲巚偭偨丅帥偺柤慜傪帵偡栱栌曥嶧傕埨抲偟偰偍傝丄屛搶偺擋偄傪姶偠傞乽廫堦柺娤壒仐廳暥乿偲撧椙晽偺乽惞娤壒仐廳暥乿傕埨抲偝傟尒偛偨偊偑懡偄帥偱偡丅

-

乽廫堦柺娤壒棫憸仐廳暥乿偼柤挘巗偱悢彮側偄廳暥暓憸偺堦偮丅帬夑偺屛搶偵偄偦偆側暓憸偱偁傞丅帥偺恖濰偔丄幒惗帥丒挿扟帥偲偺娭學偑怺偄傜偟偔丄妋偐偵栻巘擛棃偲栱栌曥嶧偼幒惗帥偵偄偰傕堘榓姶偺側偄樔傑偄丅

-

栶峴幰偲晄摦柧墹丅偙偺僒僀僘偺栶峴幰偼側偐側偐尒傜傟側偄傜偟偄丅偲偼偄偊丄栶峴幰偼嶌椺偑懡偔丄摨偠僒僀僘傪媑栰偲姍憅偱尒偨婥偑偡傞丅偨偩丄偙偺帥桞堦偺嬍娽偩偭偨偺偱堦斣儕傾儖側暓憸丅

-

杮摪塃懁偵埨抲丅乽惞娤壒棫憸仐廳暥乿偺戞堦報徾偼丄廫堦柺娤壒憸偲婄偑摨偠偱偩偲偄偆偙偲丅偦傟偼偦偆偱娤壒條偼憡庤偵傛傝巔傪曄偊傞偺偱丄摉慠偲偄偊偽摉慠偩偑丅丅

-

尦乆偺杮懜偼塃懁偺乽栱栌曥嶧乿偩偦偆偩丅偙偺帥偼亀惣崙巐廫嬨栻巘楈応傔偖傝亁偵擖偭偰偍傝丄偦偙偵擖傞偨傔偵杮懜傪栻巘擛棃偵曄偊偨壜擻惈偑偁傞傜偟偄偑丄屄恖揑偵偼丄媏栦偺杮懜乽栻巘擛棃乿偼崙暘帥偺傕偺偱奿偑忋側偺偱丄曄偊偨偺偱偼偲巚偭偰偄傞丅

-

杮懜棤偵埨抲偝傟偰偄傞廫堦柺娤壒憸偱偡丅偙偺廫堦柺娤壒偼摢偺忋偵偁傞壔暓偼偁傝傑偣傫丅悢屄偩偗巆偭偰偍傝丄懌尦偵揥帵偝傟偰偄傑偡丅偙偺抧堟傕怐揷怣挿丄愴憟側偳偱暓憸傪庣傞傋偔搚拞偵杽傔偨宱堒偑偁傝丄偦偺帪偵奜傟偨偲巚傢傟傞丅傆偲幨恀偱婥晅偄偨偑丄庤憡偑巤柍報偱偼側偄偺偑柺敀偄丅

-

杮摪棤偵埨抲偝傟偰偄傞廫堦柺娤壒偺壔暓偱偡丅偙偆偄偆宍偱揥帵偟偰偄傞帥偼弶傔偰偱偡丅廫堦柺娤壒偺巆擮側偲偙傠偼恀屻傠偺壔暓傪尒傞偙偲偑偱偒傞帥偑彮側偄偺偱偡偑丄偙偙偼尒斾傋傗偡偄偱偡丅

-

栱栌帥塃懁偵弔擔恄幮偑偁傝傑偡丅偙偺抧堟偼弔擔恄幮偑懡偔丄柤慜偼堘偊偳丄弔擔戝柧恄偑釰傜傟偰偄傑偡丅

-

庡嵳恄偼乽惓彑屷彑彑懍擔揤擡曚帹柦乿偱丄偙偙傕崌釰偑懡偔丄側偵偑側傫偩偐傢偐傜側偄恄幮丅僆僆僸儖儊丄僗僒僲儝丄傾儅僥儔僗丄傾儊僲僐儎僱丄僆僆儎儅僣儈丄僐僲僴僫僒僋儎僸儊丄僆僆儌僲僰僔丄墳恄揤峜丄悰尨摴恀側偳惙傝偩偔偝傫側恄幮丅 撧椙導媑栰嫿偵偁傞彑庤恄幮偑杮媨偱丄悢擭慜偵壩帠偱從幐偟偨偲偙傠偱偡偹丅

-

枅擭2寧25擔偲8寧5擔偺傒屼奐挔丅杮懜偺乽栘憿晄摦柧墹棫憸仐崙廳暥乿偼栚偠傝偑嵶偔偮傝忋偑傝丄嵍庤偼壓曽偵怢偽偟惝嶕傪帩偪丄塃庤偼嬋偘偰崢偵摉偰曮寱傪悅捈偵棫偰偰埇偭偰偄傞丅

-

僫價偑偙偙捠傞偺偐丠偲偄偆偲偙傠傪巜帵偟偰丄側傫偲偐拝偒傑偟偨丅堦墳丄挀幵応偼愝偗傜傟偰偍傝丄偝偡偑搶戝帥偲強墢偺偁傞帥偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄嫬撪偼梊憐埲忋偵嫹偄丅

-

撧椙搶戝帥偺擇寧摪偱枅擭俁寧12擔偵峴傢傟傞偍悈庢傝峴帠偵乽徏柧乿傪760擭埲忋傕偺憲傝懕偗偰偄傞偍帥偱偡丅杮摪偵偼晄摦柧墹偑埨抲偝傟偰偍傝丄杮摪嵍偵丄擇寧摪偍悈庢傝偺偨偄傑偮偑抲偐傟偰偄傞丅

-

偁偪偙偪偵挘傝弰傜偝傟偰偄傞傕偺偱偡丅偰偭偒傝乽帞偄將傪扵偟偰偄傑偡乿偲偄偆挘傝巻偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄墡側偳栰惗摦暔偺捛偄暐偄傪偟偰偄傞將偺偍抦傜偣偱偟偨丅嶲攓偡傞偲偒偼弌夛偭偰傕栰將偱偼側偄偺偱拲堄偔偩偝偄丅

-

俁侽暘侾俈侽侽墌両両崅偄偐埨偄偐偼偁側偨師戞偱偡丅偡偱偵悢偑彮側傔偺忬懺偱偟偨偑丄旤枴偟偐偭偨偱偡丅俆寧枛傑偱傗偭偰偄傑偡丅廐偵偼傇偳偆庪傝偵側傝傑偡丅

-

偄偪偛丒傇偳偆庪傝偺乽惵楡帥屛娤岝懞乿嬤偔偵偁傝傑偡丅柤挘巗偼崙捗恄幮偑4偮傎偳偁傞傛偆偱丄偙偙偼僥儗價偱徯夘偝傟偨偲偺偙偲丅庡恄偼僆僆僋僯僰僔偺暿柤乽僆僆儉僫僠乿偱丄偦偺懠偵僇僌僣僠丄揤墴塤恄丄僗僒僲僆丄愨悽偺旤彈僐僲僴僫僒僋儎僸儊側偳釰傜傟偰偄傑偡丅

-

幵摴偐傜杮揳傪尒傞偲鉟楉偱偡丅尦乆偼暿乆偺恄幮偱釰傜傟偰偄偨偺偱偡偑丄從幐側偳偡傞搙偵嵞寶傪偟丄崌釰偟偨偺偑乽崙捗恄幮乿偺傛偆偩丅偨偩丄偙偺柤挘偺崙捗恄幮偱偡偑丄恄條偑帡偰偄傞偺偑婥偵側傞丅

-

尦埳惃丠尦弔擔丠崱傕抧尦偵垽偝傟崌釰偟側偑傜楌巎傪庣傝懕偗傜傟偰偄傞恄幮丅嶐擭偵嶲攓偟丄崱擭傕嶲攓偟偨偲偙傠嫗搒偺栘捗愳巗偺曽偑寢崶幃傪偝傟偰偄傑偟偨丅偦偺偍堻偱恄幮偺曽偲偍榖偑弌棃傑偟偨丅崱夞偼寢崶幃偺幾杺偵側傜側偄傛偆愛幮傪偠偭偔傝尒傑偟偨丅

-

嶗堜巗偺乽戝恄恄幮乿偑偁傝傑偟偨偺偱丄僆僆儌僲僰僔偐偲巚偄傑偡偑丄偦偺墶偵恄晲揤峜偺暥帤偑偁傝傑偡丅戝恄恄幮偼嶰椫嶳偑屼恄懱偱丄捀忋偵偼擔岦屼巕偑釰傜傟偰偄傑偡丅偙偺擔岦偼搶惇偟偰偒偨恄晲揤峜偙偲僀儚儗僸僐偲偄偆愢丄傾儅僥儔僗傛傝慜偺懢梲恄側偳彅愢偁傞偺偱丄擔岦亖恄晲愢傪巜偟偰偄傞偺偐偲巚偄丄偪傚偭偲傃偭偔傝偟傑偟偨丅

-

杮揳偱偡丅攓揳塃懁偐傜偼嶣傝偵偔偄偺偱塃懁偐傜偄偨偩偒傑偟偨丅側偐側偐敆椡偑偁傞愮栘偱偡丅

-

侾俀俆偺幮傪巜偡埳惃恄媨偺撪媨傪攓偡傞偲偙傠偑偁傝傑偡丅尦埳惃乽塀巗庣媨乿傪斾掕偡傞岓曗抧偺堦偮偩側偲偄偆姶偠偱偡丅

-

尦埳惃乽塀巗庣媨乿偺岓曗抧偺堦偮丅嫬撪偺捁嫃慜偵乽塀巗庣媨乿偲偁傞偑丄側傫偐尦埳惃偲偄偆姶偠偑慡偔偟側偄恄幮丅嫬撪偼嫹偔丄塅棳晊巙擧恄幮偺愳懁偺挀幵応偐傜惣懁偵愳偵増偭偰峴偗偽丄俆暘偖傜偄偱拝偒傑偡丅

-

堫壸恄幮

堫壸恄幮偺偨傔乽僂僇僲儈僞儅乿偑釰傜傟偰偄傞偑丄僗僒僲僆丄僆僆儌僲僰僔側偳屆帠婰僗僞乕僘偑惃偧傠偄偟偰偄傞丅偙偙傕楌巎傪庣傞傋偔巵巕偑崌釰傪偟偰偄偭偨寢壥偐傕偟傟側偄丅

-

弔擔戝幮偺亀墱媨亁偲尵傢傟偰偄傞丅僞働儈僇僤僠偑幁搰傛傝戝榓偺弔擔戝幮傊堷偭墇偟拞偵堦帪婜偙偙偵棷傑偭偨偙偲偐傜弔擔戝幮墱媨偲偄傢傟偰偄傞傜偟偄丅嵳恄偼尵偆傑偱傕側偔丄僞働儈僇僤僠丄傾儅僲僐儎僱丄僼僣僲僰僔偲弔擔戝柧恄偱丄恄幮偺暤埻婥傕弔擔戝幮傪曕偄偰偄傞姶偠偼偡傞丅

-

弔擔恄幮墱媨丠丠弔擔戝幮墱媨偐偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄偳偆偄偆偙偲丠丠偲巚偆偐傕偟傟傑偣傫偑丄尦乆亀戝幮亁偲偼乽弌塤戝幮乿傪巜偟丄偦傟埲奜偱乽戝幮乿偲偄偆徧崋偼楌巎揑偵偼愺偄傫偱偡傛偹丅

-

嶲摴傪曕偄偰偄傞偲楈栘偐偲巚傢偣傞晄巚媍側庽偑棫偭偰偄偨丅偙偺巬丠姴丠偺暘偐傟偐偨偑堷偒晅偗傞丅

-

杮揳偱偡丅庨怓偺鉟楉側杮揳偱丄愮栘傕棫攈偱偡丅亀弔擔幮婰亁偵偼丄767擭偵乽埳夑殸柤挘孲堦悾壨偵偰屼煍梺丄曏傪帩偭偰尡偲偟偰棫偰偨傑傆栘偵惉偮偔乿偲婰嵹偝傟偰偄傞丅

-

偙偺恄幮偺婲尮偼屆偔丄崱偐傜愮擇昐擭慜偲偄傢傟偰偄傞丅愊揷恄幮偺庡嵳恄乽僞働儈僇僤僠乿偑幁搰傛傝偙偺埳夑偺崙乽壞尒嫿乿偵懾嵼偝傟丄僲悾愳乮尰嵼偼斾撧抦愳乯傪搉傞帪偵偙偺抮偵棫婑傝丄帺暘偺巔偑悈柺偵塮傜傟偨偙偲偐傜嬀抮偲柤晅偗傜傟偨偲揱偊傜傟偰偄傞丅

-

乽側傤乿偼抧恔偺偙偲傪帵偡丅嬤偔偵偁傞尦弔擔偙偲乽戝懞恄幮乿傗丄乽幁搰恄媨乿丄乽垻慼恄幮乿偵偁傞乽梫愇乮偐側傔偄偟乯乿偑抧恔傪偍偝偊偰偄傞偲偺揱彸偐傜丄幁搰恄媨偺嵳恄乽僞働儈僇僤僠乿偑抧恔傪杊偖恄偲偝傟傞傛偆偵側偭偨丅偙偙傕崌釰偝傟偰偍傝丄尰嵼偼僆僆儉僫僠乮僆僆僋僯僰僔偺暿柤乯傪庡嵳恄偲偟丄挿抝朧偺乽僐僩僔儘僰僔乿傗憡曽偺乽僗僋僫僸僐乿傕釰偭偰偄傞丅

-

弔擔戝幮偺塭嬁丒娐嫬偑嫮偄偙偺抧堟偼偙偺庨怓偱憰忺偑桪傟偨幮偑懡偄丅偙偙傕偦偺堦偮偩偑丄傆偲巚偭偨偗偳幃擭慗媨偟偰壗擭側傫偩傠偆丠丠

-

杮揳偺嵍塃偵昤偐傟偰偄傞奊偱偡偑丄偙偺柤挘巗丒埳夑巗偺恄幮偼壆崻丒愮栘丒姀栘傛傝傕杮揳嵍塃偺憰忺偑嬅偭偰偄傞偺偱拲栚億僀儞僩偱偁傞丅

-

愇偵乽嶳偺恄乿傕偟偔偼乽嶳恄乿偲崗傫偱釰傜傟偰偄傞偲偙傠偼搙乆尒偰偄傞偑丄偙偙偼丄偐側傝懡偔釰傜傟偰偄傞丅嶳偺恄偼弔偵側傞偲嶳偐傜壓傝丄堫曚偵懅傪悂偒丄廐岥偵嶳偵婣傞恄條偱丄偍壴尒偼嶳偺恄傪揷偵崀傝偰偄偨偩偔偨傔偺偍嵳傝偛偲偲傕尵傢傟偰偄傞丅

-

崙捗恄幮乮忋挿悾崙捗恄幮乯

仹518-0502嶰廳導柤挘巗忋挿悾2284仠恄幮堦偺捁嫃墶偵幵傪抲偐偣偰偄偨偩偔偲椬偺壠偐傜斣將偑杋偊傞杋偊傞乮徫乯傗傑傃偙暲傒偵嬁偔嬁偔丅嶳偐傜廵惡偟偰傃偭偔傝丅丅嵳恄偼乽僆僆儉僫僠乿偲乽僗僒僲僆乿偱丄6戙偼棧傟偰偄傞偑恊巕娭學偺嵳恄偨偪偱偁傞丅

-

崙捗恄幮乮壓挿悾崙捗恄幮乯

嶰廳導柤挘巗挿悾1454丅崙捗恄幮偺懡偄棟桼偺堦偮偼姾晲揤峜偑娭學偟偰偄傞傜偟偄丅姾晲揤峜偼榋廫榋幮偺崙捗柧恄傪姪惪偝傟丄埳夑崙偺朙忰傪婩婅偝傟丄偦偙偐傜釰傜傟偨偲偺偙偲丅

-

368崋慄傪撿壓偺応崌偼嵍愜丄挿悾偺崙捗恄幮偐傜杒忋偡傞応崌偼塃愜偡傞偲丄梈崌偱偒側偄幵堦戜暘偺椦摴偵擖傝傑偡丅埳夑僐儕僪乕儖儘乕僪偵帄傞嵶偄媫側摴傪忋傞偲丄塃庤偵搚偺僗儁乕僗乮挀幵応乯偑偁傝丄偦偙偐傜侾侽暘傎偳搊嶳偡傞丅

-

傗偭偲搊傝愗傝尒壓傠偡偲愨宨偱偡両両斾柤抦僟儉丠屛丠偑堦朷偱偒傑偡丅偪側傒偵幨恀偺墱懁偵峴偗偽挿悾抧堟偱崙捗恄幮偑偁傝傑偡丅僽儔僢僋僶僗偱偟傚偆偐丠掁傝傪偟偰偄傞恖傕偄傑偡丅

-

搊傝偒偭偨偲巚偭偨傜丄傑偨壓傝傑偡偑丄偡偖偵愒娾旜恄幮偵拝偒傑偡丅婋尟両両棊愇拲堄偺娕斅偑偁傝傑偡偑丄拲堄偺偟傛偆偑側偄偱偡丅丅棊偪偨傜廔傢傝丒丒丅

-

尒忋偘傞偲斨嵗偑尰傟傞偑丄側傫偐恄憅恄幮丄弌塤戝恄媨側偳偺斨嵗怣嬄偺傕偺偲偼偪傚偭偲堘偆婥偑偟傑偡丅丅壓晹偑乽洜晽娾乿偱忋晹偑乽屼昒娾乿偵側偭偰偄傞傜偟偔拰忬愡棟偑廲柺偲抐柺偲偵側偭偰偄偰晄巚媍側宍偩偦偆偱偡丅嵳恄偼壩偺恄乽壩擵夀嬶搚恄乿偱垽搯恄幮側偳嶳搊傝宯恄幮偵懡偄恄條偱偁傞丅

-

晽寠偑偁傞偦偆偱偡丅偙偙偐傜愭偼摴傕敄偔丄妸偭偨傜廔椆僼儔僌偑棫偮偺偱傗傔傑偟偨丅妚孋偲偐偼俶俧偱偡偹丅

-

杮揳偱偡丅庡嵳恄偼乽戝懞偺恄乿偱丄乽僞働儈僇僤僠乿偲乽僼僣僲僰僔乿偲乽傾儅僲僐儎僱乿偺弔擔柧恄偲屆帠婰僗僞乕僘偑懙偭偰偄傞丅偙偺恄幮偼垻曐巵偺巒慶乽懅懍暿柦乿偲娭學偟丄偙偺恄條偼埳惃恄媨偵傾儅僥儔僗傪捔嵗偝偣偨榒昉柦偺掜偱偁傞丅

-

嶐擭傕偙偙偵嶲攓偟丄幃擭慗媨偡傞偺偵僂儞壄墌偐偐傞偙偲偼抦偭偰偄偨偺偱丄慗媨拞偐偲巚偭偨偑丄傑偩偺傛偆偱偡丅埳惃恄媨偲弌塤戝幮偺摨帪幃擭慗媨埲崀丄瀢旂晿偼崅摣偟丄媨怑恖傕朲偟偄偙偲傪傎偐偺恄幮偱暦偐偝傟偰偄傞偺偱丄拞抐拞側偺偱偡偐偹丅

-

梫愇乮偐側傔偄偟乯偱丄悈傪偐偗偰婩傝傑偡丅

-

堦栘憿傝偺乽廫堦柺娤壒仐廳暥乿偑埨抲偝傟偰偄傞丅偙偺憸偼傕偲戝懞恄幮偺暿摉偱偁傞慣掕帥偺杮懜偱偁偭偨偑丄柧帯俁擭偵慣掕帥偑攑帥偵側傝摨偠恀尵棩廆偺曮娹帥偵堏偝傟偨偦偆偩丅

-

僰儖僢偲偟偨懱偵揨傢傝偮偔壏愹偑岲偒側偺偱崱擭傕偙偙偵攽傑傝傑偟偨丅梉怘偼亀埳夑憂嶌榓怘乽埳夑媿乿亁偱堦昳栚偼乽婫愡偺曮敔乿偪傚偭偲偢偮怓乆側傕偺傪怘偟傑偡丅

-

媿儘乕僗戲幭榦偑搊応両両偙傟偼埳夑媿偐偳偆偐丄偪傚偭偲摙榑丅偦偆偟偰偄傞偲偍憿傝搊応丅

-

惵嶳僈乕僨儞儕僝乕僩儂僥儖儘乕僓僽儔儞僇

僒乕儌儞俁枃丅僞僀丄僇儞僷僠丄儅僌儘丄僀僇偲寢峔側検偱偡偐偹丅

-

儊僀儞偺埳夑媿偱丄愇從偱捀偒傑偡丅嵟嬤丄扥攇媿傗嬤峕媿側偳僽儔儞僪媿傪怘傋偰偄偰巚偆偙偲偼丄擏偼墫偱怘傋傞偺偑旤枴偟偄偲巚偄傑偡丅

- 2擔栚2017擭4寧3擔(寧)

-

枅擭係寧俁擔偵屼奐挔両両偲偄偆偙偲偱丄挬堦偵嶲攓偟傑偟偨丅僲儃儕偑棫偭偰偄傞亖旈暓乽屲戝柧墹乿岞奐偲暦偄偰偄傑偡偑丄恖傕偄側偔丄帥偺恖偺婥攝傕側偄丅丅偲巚偭偨傜偳偆偧両両偲廧怑搊応両両攓娤偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅悢暘屻丄2慻傎偳暓憸岲偒偲樑嫵傪愭峴偟偰偄傞妛惗丠傐偄傂偲偑棃傑偟偨丅偙偺擇恖偼埲崀偺帥偱忢偵婄傪崌傢偣傑偡偑丄暓憸岲偒偼偦傟偧傟妝偟傒曽偑偁傞偨傔丄惡偼妡偗傑偣傫偑丄僞僋僔乕捦傑偊偰堏摦偟偰偄傑偟偨丅堏摦旓偡偛偦偆丅丅

-

杮摪傪尒忋偘傞偲嬅偭偨挙崗乽朠檧乮傎偆偍偆乯乿偑偁傝傑偟偨丅偙傟惓柺仌忋偐傜尒傟側偄偱偡偐偹丠壓偐傜偟偐尒偊側偄偭偰偡偛偄側丅丅偙偺摪偼徾丄棿側偳偍側偠傒偺摦暔傕嬅偭偰挙傜傟偰偄傑偡丅

-

屼奐挔両両屲戝柧墹僐儞僾儕乕僩偟偰偄傞丅搶帥傗戠岉帥側偳屲戝柧墹傪埨抲偟偰偄傞帥偲斾傋傞偲偙偙偺屲戝柧墹偼傗偝偟偝傪姶偠傞丅嫗搒搶帥偺屲戝柧墹偲摨偠偔傜偄170偐傜180偺戝偒側憸丅俇枃擖傝偺億僗僩僇乕僪偑俆侽侽墌偱丄僋儕傾僼傽僀儖偑俁侽侽墌偱偡丅

-

恄屗恄幮

尦埳惃乽寠曚媨乿偱偡両両偲嶐擭棃偰妋怣偟偨恄幮丅嫀擭峴偭偨傗傫偲偄偆嵢偺惡傪柍帇偟丄捠傝摴偩偐傜偲揷傫傏偺恀傫拞傪敋憱丅鉟楉側恄柧憿傝偱偡丅

-

恄屗恄幮

尦埳惃偼俀侽僇強埲忋偁傝傑偡偑丄屆帠婰偲擔杮彂婭偵婰嵹偝傟偰偄傞恄幮偼俀僇強偟偐側偄偱偡丅偦傟偼戝恄恄幮偺愛幮乽昈尨恄幮乿偲揤嫶棫偺偁傞乽饽恄幮乿偵側傞丅饽恄幮偺墱媨偼乽崃柤堜恄幮乿偱丄撪媨傾儅僥儔僗偺怘暔學偱偁傞埳惃恄媨偺奜媨乽僩儓僂働乿偼偙偙偐傜暘楈偟偰偄傞丅偙偙偵傕嫬撪偵崃柤堜恄幮偑偁傞丅

-

挅揷恄幮

挅揷恄幮偼搶懁偲揷傫傏摴傪憱傞杒懁偺擇偮偑偁傞丅偙偙偼峴偒傗偡偄曽偱丄庨怓偺杮揳偑慺惏傜偟偄丅嶳懁偵偁傞偨傔攓揳偐傜偱偼尒傜傟側偄偑丄嵍懁偵嶳偵搊傞奒抜偑偁傝丄偦偙偐傜杮揳墶偑尒傜傟傞丅

-

僫價偱偼傕偆堦偮偺挅揷恄幮偐傜嬤偄偺偵偖傞偭偲夞傜偣傜傟傞丅嵶偄摴傪峴偔偲揷傫傏偺偁偤摴偵恑傒丄揷傫傏偵棊偪側偄傛偆堦婥偵傾僋僙儖傪摜傓偲懳岦幵偑棃偨偑丄抧尦偺曽傜偟偔廫帤偺偲偙傠偱偳偄偰偄偨偩偄偨丅懳岦幵棃傞側傛偲婩傝側偑傜憱偭偰偄傞偲娕斅偑尰傟傞丅傗偭偲堦偺捁嫃偵拝偄偨丅

-

嫬撪偱偡丅嶲攓婰榐傪尒傞偲導丄巗偼扤傕彂偄偰偍傜偢丄抧尦偺曽偽偐傝偑婰挔偟偰偄傑偡丅傑偁乣幵偱偟偐擄偟偄偟丄搑拞偱嵙愜偡傞恖傕偄傞偐偲巚偄傑偡丅偨偩丄恄幮偺嬻婥偼椙偄偱偡丅

-

嵳恄偼乽晲埳夑搒暿柦乿偱丄鐱乆偨傞恄乆偑釰傜傟偰偄傑偡丅

-

杮揳偱偡丅傕偆堦偮偺乽挅揷恄幮乿偲摨偠憿傝偵尒偊傑偡丅姠晿偒偑戂傓偟偰偄傞偺傕傛偄姶偠偱偡丅

-

傕偆傂偲偮偺乽挅揷恄幮乿偲斾傋偰嵍塃偺憰忺偼偁偭偝傝偟偰偄傑偡偑丄憿傝揑偵偼壙抣偺偁傞幮偱廳暥巜掕傪庴偗偰偄傑偡丅

-

嫬撪偵偼斨嵗偑偁傝傑偡偑丄巆擮側偑傜栘乆丄棊偪梩偵塀傟偰偄傞傛偆偱偡丅屆戙嵳釰応偺嬻婥姶偼偁傝傑偡丅

-

愛幮乽崃柤堜恄幮乿偑偁傝傑偡丅廃傝偼揷傫傏偱偡偐傜悈偼廳梫側偙偲偐傜恄偺悈偑恄惞壔偝傟丄崃柤堜恄幮偲側偭偨偺偱偟傚偆偐丠嶲摴偼墱偵懕偒傑偡丅

-

愛幮乽崃柤堜恄幮乿傊峴偔搑拞偺摴偱偡丅庒姳丄搊傝婥枴偱丄怱攝偵側偭偨偲偙傠丄壓傝偵擖傝傑偡丅壓傟偽揷傫傏偑尒偊丄偦偙偵埳惃恄媨偵懡偄幮傪埻傓傕偺偑偁傝丄拞傪擿偔偲堜屗偑偁傝傑偡丅

-

屻傠懁偼揷傫傏偱偡丅幨恀偺捠傝拞傪擿偔偲堜屗偑偁傝傑偡丅抧尦偺曽偱恄帠偑峴傢傟偰偄傞偺偐儔僀僩傗幮柋強傒偨偄側傕偺偑偁傝傑偡丅

-

埳夑巗丄柤挘巗偺恄幮偵偼乽嶳偺恄乿傪崗傫偩愇偑懡偄偑丄偙偙傕偁偭偨丅偨偩偟丄拞偵偼乽悈恄乿傕偁傞傛偆偩丅傑偨恄暓廗崌傕巆偭偰偍傝愇暓傕偁傞丅恄條傕暓條傕僉儕僗僩傕側傫偱傕棃偄偲偄偆擔杮撈摿側傕偺偑偁傝傑偡丅

-

旈暓杮懜乽嫊嬻憼曥嶧仐廳暥乿偼33擭偵堦搙偺偛奐挔両両偦傟偑2017擭偱偡丅偙偺嫊嬻憼曥嶧偼廫嶰嵨偵側偭偨彮擭彮彈偑嫊嬻憼曥嶧偵抭宐傪庼偐傝偵峴偔廫嶰寃傝偺杮懜偱偁傝丄塏撔嵨偺庣傝杮懜偲偟偰傕峀偔怣嬄偝傟偰偄傞丅側偍摪撪偵偼丄杮懜嫊嬻憼曥嶧偺懠丄惞娤悽壒曥嶧丄廫堦柺愮庤娤悽壒曥嶧仐暯埨屻婜丄擇揤墹棫憸仐姍憅丄抧憼曥嶧棫憸丄戝擔擛棃嵗憸丄嶰廫嶰娤壒憸丄彫揤嬬惔憼帺嶌憸側偳懡偔偺暓憸偑埨抲偝傟偰偄傞丅

-

杮懜乽嫊嬻憼曥嶧仐廳暥乿偼95.1cm偱彫偝傔偩偑丄懚嵼姶偼偁傞丅悀巕堦攖偵埨抲偝傟丄楡壺偲悀巕偼屻悽偺傕偺偐傕偟傟側偄丅偦偺懠偺乽惞娤壒乿偲乽愮庤娤壒乿偼岥尦偺庨怓偑巆偭偰偄傞偲偙傠偑傛偄丅偳傟傕婄偑帡偰偍傝丄傕偟偐偟偨傜曄壔榋娤壒偑懙偭偰偄偨偐傕偟傟側偄丅

-

杮懜乽嫊嬻曥嶧嵖憸仐廳暥乿偺杮摪慜偵幨恀偑偁傝傑偡丅屼奐挔帪埲奜傕尒傟傞偐偳偆偐偼傢偐傝傑偣傫偑丅

-

暿柤傪柍検氭堾偲尵偄惣嫵帥偺嶰戝枛帥偺傂偲偮偱埳夑抧曽偺暿奿杮嶳丅極栧偑慺惏傜偟偔丄極栧墶偵奒抜偑偁傞偺偱搊傝偨偄婥帩偪偵偐傜傟偨偑丄傗傔偰偍偄偨丅嫬撪偼鉟楉偵惔憒偝傟丄寶暔偑慺惏傜偟偄丅嫬撪偐傜尒壓傠偟偨奨暲傒傕傛偄丅

-

嫗搒偺鑵杺摪偲姍憅偺墌滀帥偲摨條偵杮懜乽鑵杺戝墹乿丅暯埨帪戙枛婜偺憂寶偺屆帥偱丄懜宐忋恖偑1172擭偵鑵杺戝墹傛傝偺巊偄傪庴偗偰鑵杺挕丠丠偵晪偒丄鑵杺墹憸傪帩偭偰婣偭偰棃偨偲偄偆揱愢偑偁傞丅傑傞偱榋摴捒峜帥偺彫栰夤偺抧崠傊偺弌擖岥揱愢偺堜屗傒偨偄丒丒丒丅丅偪側傒偵娊婌揤傕埨抲偝傟偰偄傞傜偟偔丄崫將側傜偸崫徾偑偄偨丅

-

嶲摴擖傝岥偐傜杮摪傑偱愇朧庡偑埬撪偟偰偔傟傑偡丅杮摪偺婣傝偼揷傫傏偑峀偑傞宨怓偑尒傜傟傑偡丅帪婜偵傛偭偰偼堫曚偑鉟楉側偺偱偟傚偆偹丅偭偰丄暷偐偳偆偐偼抦傝傑偣傫偑丅

-

幮柤昗偺屻曽嵍庤偺廫嶰廳搩偼崙廳暥偱恄暓廗崌偺柤巆偑偁傞丅庡嵳恄偼敧敠戝恄偱庨怓偺杮揳偑幬傔偐傜尒偊傞丅

-

杮揳嵍塃偵儕傾儖側恖宍両丠偑丅側傫偰偄偆偺偱偡偐偹丠挙崗傪墇偊偰偄傑偡丅幃擭慗媨偱鉟楉偵側偭偨傛偆偱丄偍嬥偑妡偐偭偰偄傑偡丅抧堟偺曽偑戝帠偵偟偰偄傞偱偁傠偆偙偲偑揱傢偭偰偒傑偡丅

-

嶗傕嶇偒巒傔偱偡丅

-

僗僥乕僉儔儞僠傪捀偒傑偟偨丅僗乕僾仌僒儔僟仌僷儞or儔僀僗仌僨僓乕僩仌怘屻僨僓乕僩傕偁傝両両埳夑媿偑偍庤崰偱怘傋傜傟傑偡丅擏偼墫偩偗巊梡偟傑偟偨丅偦偺懠偺僜乕僗偲偐偼晄梫偱偡丅擏偺偆傑傒傪妝偟傒傑偟偨両両

-

埳夑忋栰NINJA僼僃僗僞

埳夑巗

嶐擭偺GW偵嶲壛偟偨偲偙傠偡偛偄恖偱丄偁偪偙偪偺堸怘揦偑恖偵偁傆傟偰偄偨偑丄偙偺帪婜偼丄擡幰僐僗僾儗偟偨傂偲偼侾慻偟偐尒側偐偭偨丅捠傝偵忋傪尒傞偲僺乕僗傪偟偨擡幰偑偄傑偟偨偑丄塀傟偰偄傑偣傫丒丒丅

-

婼壆晘偍偍偵偟

梤慊偑桳柤側揦偺傛偆偱偡偑丄偍栚摉偰偼乽擡幰嵟拞乿偱偡丅偙偺揦偺恖濰偔丄擡幰偺婲尮偼廋尡摴偩偦偆偩丅堄奜側偲偙傠偐傜抦幆傪捀偄偨丅

-

婼壆晘偍偍偵偟

揦堳偑偄側偄丅丅拫斞拞側偺偐丠帪娫偑側偄偺偱偍嬥傪抲偄偰峴偙偆偐偲巚偭偨弖娫丄揦堳偑嶲忋偟傑偟偨両丠偭偰擫傗偟丅丅

-

婼壆晘偍偍偵偟

擡幰嵟拞偼俀屄擖傝偱220墌丅侾屄側傜侾俀侽墌偩偭偨偐偲巚偄傑偡丅梤慊偵椡傪擖傟偰偄傞偩偗偁偭偰丄拞偺棻镼偑旤枴偟偄偱偡丅

-

杮懜乽廫堦柺娤壒曥嶧棫憸仐廳暥乿偼旈暓偱嶰廫嶰擭偛偲偵奐挔丅惗抋100擭摿暿揥乽敀廎惓巕丂恄偲暓丄帺慠傊偺婩傝乿偱娤偰丄廫堦柺娤壒偲偟偰偼捒偟偄俇鋆偱椉懌庱偵忺傝傪偮偗偰偄傞揰側偳柺敀偄偲巚偭偨暓憸丅惞晲揤峜偺捄婅帥偱偁傝丄壗偐堄枴偑偁傞偐傕偟傟側偄暓偱偁傞丅枅擭2寧11擔丒12擔偵峴傢傟傞乽廋惓夛乿偼桳柤偱1260擭埲忋偺楌巎傪帩偪丄撧椙搶戝帥擇寧摪偺偍悈庢傝偵愭嬱偗偰峴傢傟傞丅瀽揤丒掗庍揤憸偑偁傝丄懠偵傕惞娤壒棫憸丄廫堦柺娤壒棫憸偑埨抲偝傟偰偄傑偡丅

-

旜挘巵偺慶乽崅憅壓柦乿偱丄孎栰嶰嶳偺尦媨偱偁傞乽恄憅恄幮乿傗旜挘偵偁傞擬揷恄媨偺愛幮乽崅嵗寢屼巕恄幮乿偱傕釰傜傟偰偄傞丅偙偺抧堟偼崅憅壓柦偺幍戙偺屻偺巕懛乽榒摼嬍旻柦乿偑偙偺抧偵堏傝廧傒巵恄傪釰偭偨偙偲傪婲尮偲偡傞幮傜偟偄丅

-

僞僰僉煾炏恾偱偡両丠偙偺揦偼怣妝從偒偲怘帠張偲懌搾偑妝偟傔傑偡丅

-

僞僰僉彈巕崅惗傪尒偨偄偲偄偆嵢偺儕僋僄僗僩偱埳夑偐傜崙摴422崋偱偙偙傑偱棃傑偟偨丅偟偐偟丄崙摴偵偟偰偼摴偼嫹偄丅丅偦傟偼偝偰偍偒丄妋偐偵偱偐偄両両

-

偙偪傜傕偱偐偄両両摴拞偁偪偙偪偵僨僇偨偸偒偑偄偨偑丄晄巚媍側挰偱偁傞丅偼傗傝偺乽婄偼傔娕斅乿偑懡悢偁傝丄幨恀僗億僢僩偑懡偄丅

-

揦撪偼偨偸偒偩傜偗偩偑丄堦偐強偩偗側偤偐丠傂偙偵傖傫偑偄偨丅丅

仧嶰廳嘍帬夑峛夑嘇仧埳夑媿!!33擭傇傝屼奐挔!擭堦屼奐挔!尦弔擔偲弔擔墱媨!!(柤挘/埳夑/峛夑)

1擔栚偺椃儖乕僩

傗傫傑偁偝傫偺懠偺椃峴婰

-

屛撿嘒屛搶嘙峛夑嘐仛帬夑擦棊梩!50擭傇傝奐挔/旈暓岞奐/摿暿揥傪弰傞亂帬夑屛搶僔儕乕僘/屛撿僔儕乕僘/峛夑僔儕乕僘亃

2023/10/6(嬥) 乣 2023/11/14(壩)- 晇晈

- 2恖

2023擭10寧偲侾侾寧偼帬夑偺峛夑丄屛撿丄屛搶偱旈暓岞奐両摿暿奐斷両峠梩摿暿岞奐両暓憸揥偑怓乆偲峴傢...

1174 4 0 -

嫗搒10寧!捠忢旕岞奐偺幮帥岞奐偺寧仛嫗搒搶嶳嘙拞嫗嘓塃嫗嘜暁尒嶳壢嘑壓嫗嘊

2023/10/6(嬥) 乣 2023/10/28(搚)- 晇晈

- 2恖

偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偑10寧偛傠偐傜嫗搒偱偼捠忢旕岞奐帥堾偑岞奐偝傟傞丅2023擭偼乽嫗搒廫擇栻巘楈応...

381 1 0 -

仧撧椙25仧夣宑嶌偺嶰広垻栱懮偲屆戙崑懓弌塤偲暔晹崿嵼抧堟(揷尨杮挰)

2023/9/16(搚) 乣 2023/9/18(寧)- 晇晈

- 2恖

枅擭晄掕婜偱岞奐偝傟傞夣宑嶌乽嶰広垻栱懮擛棃棫憸仐廳暥乿傪埨抲偡傞埨梴帥傊両偦偙偵偼屆戙偺戝榓偱...

739 1 0 -

仧暫屔惣嘑仧斨嵗偀乣!墌嫵帥偺巐揤墹偑90擭傇傝嵞夛!斄數帥&掃椦帥偱怉敮懢巕岞奐

2023/9/1(嬥) 乣 2023/9/4(寧)- 晇晈

- 2恖

昉楬丄斄數挰丄壛屆愳巗側偳旈暓弰傝仧彂幨嶳墌嫵帥偺巐揤墹憸偑90擭傇傝偵戝島摪傊堏摦両両仧斄數帥仌...

877 7 0

傒傫側偺僐儊儞僩乮0審乯

搳峞偡傞

搳峞偵嵺偟偰偼丄昁偢娤岝僈僀僪偛棙梡婯栺傪偛妋擣偔偩偝偄丅

暵偠傞奆條偑傛傝夣揔偵偛棙梡偄偨偩偔偨傔偺乽搳峞忋偺儖乕儖乿傗丄

搳峞撪梕偺棙梡偵娭偟偰婰嵹偟偰偍傝傑偡丅

偝傜偵昞帵偡傞