さとけんさんの京都府の旅行記

【庭の前で佇む旅】北野天満宮・仁和寺・龍安寺・鹿苑寺・大徳寺をゆく【冬の京都を歩く2日目】

- 1日目2016年12月20日(火)

- 2日目2016年12月21日(水)

-

京都を歩く、2日目はまず北野天満宮へお参りにいきます。2日目は良い天気、今日は傘を持ち歩かなくても大丈夫ですね。時刻は7時40分、烏丸御池から御池通を二条城側へ歩いて行きます。写真は御池通(東西)と室町通(南北)の交差点付近。この先、二条城沿いの堀川通を北上し、丸太通で西に入って、千本通を北上し、中立売通(なかだちうりどおり、なかだちゅうりどおり)を西に入ると北野天満宮前へでます。

-

時刻は8時24分、北野天満宮へ到着しました。947年に創建された、菅原道真公をおまつりした神社です。北野天満宮の見どころは、社殿が国宝です。

-

新年を迎える準備がすすんでいました。北野天満宮にて。この数日後の12月25日が終い天神でした。

-

北野天満宮の三光門です。重要文化財です。「三光門」の三光とは、「日」と「月」と「星」の意味だそうです。そして「日」と「月」の彫刻が門になされているものの「星」の彫刻がないと言われています。それ故、「星欠けの三光門」とも言われるそうですが、なぜ「星の彫刻」がないか?その星の彫刻の役割を実際の「北極星」が担っているからではないか、ということが北野天満宮の公式Webサイトに記載されています。天神さんの七不思議の一つなんだそうです。

-

今年もあとわずかですね。毎朝のお参りをしているという感じの人々が、9時前の北野天満宮で手を合わされていました。次の目的地の仁和寺までは、北野天満宮から歩いてもそんな遠くはないのですが、以前歩いた際に妙心寺から仁和寺までの道が、特に歩道が狭くてとても危なかったので電車に乗ることにしました。

-

時刻は8時55分。京福電鉄・北野線の北野白梅町駅です。

-

電車がやって参りました。北の白梅町駅にて。そしてこの電車に乗った私、「妙心寺駅」で降りてしまうという失態を演じます。妙心寺駅から仁和寺までは300mほどですし、その道を歩いたこともありますが、なぜ電車に乗ったのかという理由(妙心寺から仁和寺までの道が危ないから)を考えると、己の迂闊さを呪う意外ないのですが、まあ、いいということにしましょう。

-

9時13分、仁和寺に到着です。写真の仁王門前すぐに交通量のある車道が走っていますのでご注意ください。入口は、仁王門(重要文化財・ 1641-1645年建立)

-

立派な仁王門をくぐると、ああ、いつもの仁和寺だ!888年(仁和4年)の創建です。仁王門をくぐって左手に御殿の入り口「勅使門」があります。

-

まずは御殿の拝観をしましょう。仁和寺境内は基本的に無料ですが、御殿の拝観料は500円です。勅使門(登録有形文化財・大正2年(1913年)竣工)、宸殿(登録有形文化財・大正3年(1914年)竣工)です。宸殿については、『近世初期の皇居・常御殿を移築したものであったが、1887年(明治20年)に焼失。現在の建物は明治時代末-大正時代初期に亀岡末吉の設計により再建されたものであるが、宸殿の南北に配置された庭園とともにかつての宮殿の雰囲気を漂わせている』(以上『』内は、ネット辞典より)。今回、訪問しましたのは雨上がりの朝でしたが、建物には雨が染みこんで、かなり痛んでいるような感じがしました。

-

どこからでも五重塔がみえます。仁和寺・御殿のお庭です。中門や五重塔が借景となって、お庭の景観に奥行きを与えているのですね。御殿を静かに拝観いたしました。この時間、ほとんど独り占めでしたので当初のプランよりもちょっと長居をしてしまいました。

-

仁和寺の中門。この色でお馴染みです。中門(重要文化財)は 1641-1645年建立、五重塔(重要文化財)は1644年建立です。通常、境内への立ち入りは無料です。(御室桜開花期間の伽藍特別入山は大人500円の拝観料が必要です)

-

仁和寺の五重塔も美しゅうございますな!

-

写真は仁和寺の本堂にあたる金堂です。国宝です。金堂は『慶長18年(1613年)に建立された旧皇居の正殿・紫宸殿を寛永年間(1624年-1644年)に移建改築したもので、近世の寝殿造遺構として重要。宮殿から仏堂への用途変更に伴い、屋根を檜皮葺きから瓦葺きに変えるなどの改造が行われているが、宮殿建築の雰囲気をよく残している』(以上『』内は、ネット辞典より)。以前、仁和寺へ来た時に、特別拝観で堂内を拝観したのですが、本日は特別拝観はございません。

-

仁和寺をおいとまして、きぬかけの路を龍安寺へ向かいます。仁和寺から龍安寺までは歩いてだいたい12分ぐらいです。写真は仁和寺の塀、時刻は10時13分。きぬかけの路はアップダウンがあります。

-

10時24分、龍安寺へ到着です。

-

山門前の紅葉がまだ綺麗でした。龍安寺。山門は、江戸時代中期に建立。1755年の洪水の後に再建されたものです。

-

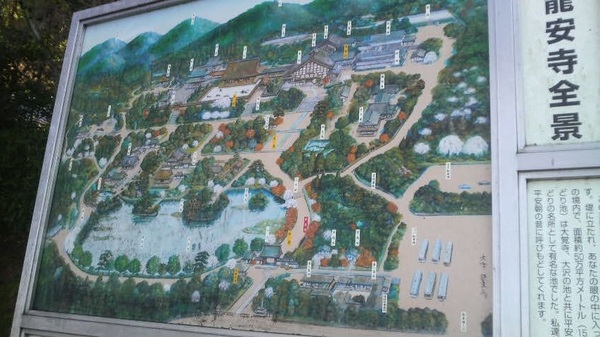

龍安寺の境内図。江戸時代の龍安寺は、石庭よりも鏡容池を中心とした池泉回遊式庭園の方が有名だったとのこと。

-

時刻は10時28分、石庭を観る前に龍安寺塔頭・西源院の湯豆腐をいただきましょう。写真を右手へ行けば石庭、左へ行けば西源院です。

-

龍安寺塔頭・西源院の入り口はこのような感じ。

-

更に門があって奥に建物があります。龍安寺塔頭・西源院

-

いつもはこちらの建物で湯豆腐をいただくのですが、今日は奥座敷へ案内されました。龍安寺塔頭・西源院。

-

本日は奥座敷での湯豆腐です。龍安寺塔頭・西源院。

-

ガラス張りの明るいお部屋で、温かい湯豆腐をいただきましょう。龍安寺塔頭・西源院。

-

西源院の七草湯豆腐です。たっぷりのお豆腐です。他にご飯を頼みました。ぬくぬくと身体が温まりましたよ! 美味しゅうござる!

-

さてと、石庭を観に行きましょう。時刻は11時15分、龍安寺の庫裡から入ります。なかなかの混雑ぶりです。龍安寺は私が高校生のころから外国の方が多いですね。やはりエリザベス女王のお言葉の影響があるのでしょう。

-

私は何度ここへ来ても、何が何やらわからずに、ミステリアスな石庭という印象を持っていたのですが、今回は少し違いました。まず蓬莱を想像します。我が身を飛行機のような飛ぶ物・浮く物にのせつつ、白い砂は海、もしくは雲海と考え、とても広大な、あるいはとても細かい世界を俯瞰している、そんな心持ちで石庭の世界へ入り込んでみました。龍安寺石庭にて。

-

蓬莱の姿とはなんぞや? 私は、自然の美しい景色を目にした時やとても穏やかな時間を過ごしている時に、タイミング(季節や時間や静寂といったもの)や一緒にそこにいた人などが加味されたうえで、極楽や天国といった風景を見ているような気になることがあります。ひょっとして、極楽とはこんな感じなんじゃないかしらん? と思うわけです。それを表現するのはとても難しい、言葉でも画でも表現しようがないのですが、それを庭で表現しようとしたこの庭の作者は、人のセリフとか生き物の描写といったような細かで具体的かつ限定的な表現をどんどん削っていった、そうするとこういうお庭になったのでしょうか。それを考えながら石庭を観ていたら、ちょっと面白い時間を過ごせたようです。龍安寺石庭にて。

-

龍安寺の鬼瓦です。

-

そろそろ龍安寺をおいとましましょう。帰りは龍安寺の鏡容池をみていきましょう。この池の様子を著した平安時代の文献が残っているほど歴史のある池です。

-

龍安寺は石庭で有名ですが、こちらのお庭も良い雰囲気です。とても静かなんですね。石庭を観終わった方々はこちらの道は通られないのでしょうか。あまりひとけがない小路にベンチがいくつかあります。この日は雨の後でしたのでベンチが少し濡れていて、そういう時は腰をおろすことはできないのですが、普段なら、この池を眺めながら静かでしっとりした時間を過ごせる場所だと思います。

-

時刻は11時48分。そろそろ龍安寺をおいとまします。次の目的地は鹿苑寺です。きぬかけの路を歩きます。

-

時刻は12時8分、金閣で有名な鹿苑寺へ到着です。鹿苑寺は相国寺の塔頭寺院です。やはり鹿苑寺は観光客が多いですね。外国の方には人気があるのですね!

-

鹿苑寺の境内図。舎利殿(金閣)は、1398年ごろに完成したと言われる先代が火災で焼失後、1955年に再建されました。現在の金閣は、創建当時の金閣を復元したものです。1987年前後に「昭和大修復」が行われています。1955年の再建時、金閣の二層目に金箔が貼られることとなります。消失前の金閣の二層目には金箔が全く残っていなかったそうなのですが、なぜ二層目に金箔が貼られたか?その根拠は、明治に解体修理が行われた際に再使用されずに保管されていた二層目の「隅木」という部材に金箔が貼られていたからだそうです。この根拠には反対意見もあるということで、創建時の鹿苑寺舎利殿の姿は、現在の金閣そのものの姿かもしれないし、二層目から金箔を取り去った姿かもしれない。面白いですね!

-

鹿苑寺舎利殿・金閣。この場所は警備員の方に、まず真っ先に誘導される大人気の拝観ポイントです。

-

やはりここからの金閣の眺めは良いですね。鏡湖池(きょうこち)を中心とする鹿苑寺・池泉回遊式庭園にて。

-

こちらが鹿苑寺の本堂にあたる方丈です。1678年再建、2007年解体修理・修復完了しています。

-

鹿苑寺舎利殿・金閣。見た目の華やかさが特徴的です。建物のバランスも美しいですね。渋い色使いの多い、というより経年により原色が褪せて現状がシブい雰囲気と成っている、日本の寺院の中で、とても目立つ存在だと思います。

-

鹿苑寺の不動堂。不動堂は、鹿苑寺境内で最も古い建物と言われています。天正年間(だいたい1573年〜1592年)に宇喜多秀家が再建したとされます。写真の時刻は12時34分、金閣寺をおいとまします。次の大徳寺まで北大路通を歩きます。

-

時刻は12時56分。鹿苑寺の賑やかさとそれに続く北大路通の賑やかさが急にシンと鎮まる境内です。本当に静かな場所なのです。静寂を求めてお寺をたずねる方も多いと思いますが、そのような方に大徳寺境内はおすすめです。

-

大徳寺とその塔頭寺院24院が集う場所です。大徳寺境内で常時拝観できる塔頭寺院は4寺院です(龍源院・瑞峯院・大仙院・高桐院)。 私は、 大徳寺への到着が当初プランより30分ほど遅れたのですが、本日は14時から聚光院の特別拝観の予約をいれているため、龍源院と大仙院の拝観が少し駆け足になってしまうのが残念なところです。

-

龍源院(りょうげんいん)の拝観をいたしましょう。創建は1502年とも1504年とも言われる、大徳寺塔頭の中で一番古い塔頭寺院です。

-

龍源院にはいくつかのお庭があります。拝観者も少なくてとても静かにまわることができます。

-

こちらは日本最古の火縄銃と、秀吉と家康が対局したと言われる碁盤です。龍源院にて。

-

「言葉では表わすことの出来ない悟りの世界を視覚的に表現したものが禅の前庭です」 ・・・なるほど!龍源院にて。

-

大徳寺塔頭・龍源院の庭「一枝坦」

-

他に拝観者も少ないことから、御本尊へのお参りを、実にゆったりとした気分で十分に出来て満足です。御本尊は釈迦如来像、1250年作と言われています。龍源院にて。

-

高さも広さもはかり知れないもの、それが本来の人間性、ということなのでしょうか。龍源院にて。

-

ものすごーくひろーい世界を想像した際に、一瞬シンとする、あの感覚を味わいます。『地面に寝っ転がって空を見ていると、上下の間隔が無くなって、空に向かって落ちていきそうな感覚』、あるいは、『星空を望遠鏡で見ている時にデッカイ星雲を望遠鏡の中でみて、自分が果てしなく大きな空間の中に居るんだと気がついた時のあの感覚』とでもいいましょうか。大徳寺塔頭・龍源院の龍吟庭にて。次は龍源院よりもやや北にある大仙院へ向かいます。

-

時刻は13時30分、大仙院を拝観します。1509年の創建、方丈は1510年建立の国宝です。

-

大徳寺塔頭・大仙院、日本最古の「玄関」。大仙院は建物内がすべて撮影禁止の為、画像はありません。こちらでお抹茶(300円)をいただきました。少し疲れてきていたので、お抹茶の苦さがとても美味しゅうございました。達磨大師のお言葉の「気は長く、心は丸く、腹立てず、人は大きく、己は小さく」を文字絵で表したものをみせていただきました。わかっていてもなかなか実践の難しい、それだけに意味深いお言葉です。大仙院の次は特別拝観の聚光院へ行きます。(毎シーズン、特別拝観がありますので、大徳寺を訪ねる予定がある時は、特別拝観があるかないかを調べてから出かけるのがいいと思います)

-

13時50分、聚光院へやってまいりました。5分まえから受付です。堂内へ入って、手荷物をあずけ、グループになって移動しつつ説明を受けます。襖絵を説明を受けながら拝見したのは今回初めてでしたので、構図の見方などが判って面白かったです。この次の日に訪ねた京都山科小野の隨心院にある襖絵と比べて、聚光院の下地の金や絵画の塗料が発色しなくなっているのは、書かれた時代のせいなのか、どうなんでしょうか。隨心院の、これもまた綺麗な襖絵を観てから、そういう疑問が湧きました。

-

聚光院の特別拝観が、だいたい時間通りに終了しまして、次は高桐院へやって参りました。14時50分、創建1602年の、大徳寺塔頭・高桐院を訪ねます。

-

高桐院ではお抹茶をいただけるということですが果たして!

-

静かな高桐院です。草木のお手入れをされている職人さんが多数いらっしゃいました。なんと、本日はお抹茶はお休みとのこと。残念ですが、仕方がありませんね。大仙院でお抹茶をいただいておいて本当に良かった。

-

おぉ、高桐院のお庭ですな。お抹茶色に見えるのは未練ですかな。

-

緋毛氈に腰をかけて心を鎮めます。高桐院

-

高桐院の灯籠です。

-

フカフカの絨毯のようですね。高桐院。

-

高桐院に健気に咲く南天。難を転ずる縁起の良い木と言われています。この木は南天で正解ですよね? 少し自信がありません。

-

高桐院はスリッパでお庭に(部分的に)出られます。シンとして静かでとても良い時間でございました。高桐院を辞して、しばらく大徳寺とその塔頭寺院群の中を歩きます。

-

夕日に照らされる大徳寺の山門・金毛閣。1589年完成の重要文化財です。それでは最後の拝観場所の瑞峯院(ずいほういん)へ向かいましょう。

-

時刻は15時56分、大徳寺塔頭・瑞峯院。時間も遅くなってまいりましたので、拝観者もいよいよ少なくなってきたようです。

-

とても静かな瑞峯院。30分ほどの滞在で、誰にも会わなかった気がします。

-

こちらが瑞峯院の石庭。クッキリとしていますね!おぉ、これは今まで観たお寺のお庭のどれよりも、ハッキリと波が強調されています。

-

なになに?「独坐庭」。『荒波に打ち寄せられても雄々と独坐している蓬莱山の風景です。さわがしく忙しい日々の生活。ひとときを静かに坐ってこの蓬莱山のように雄大な泰然とした心境を体得したい!! 』と案内板にあります。私も体得したい!!

-

瑞峯院・独坐庭の前で一人佇む。

-

瑞峯院・独坐庭。なかなかに厳しい波が表現されています。

-

瑞峯院、本堂の裏にまわると、そこにもお庭があります。

-

瑞峯院のお庭です。追い立てられるような圧迫感もなく、せわしさもなく、静かな時間を過ごすことができました。

-

瑞峯院に咲く、こちらは千両ですね。健気でございます。16時30分の少し前に瑞峯院を辞して、本日の拝観は終了です。

-

部分的ですが、大徳寺の塔頭寺院のご紹介です。こちらは黄梅院の入り口

-

こちらは玉林院の入り口

-

こちらは龍光院か大光院か判別がつかないのですが・・・

-

埋め込んだ瓦が面白い文様となっている土塀です。大徳寺境内にて。

-

こちらは大光院の入り口です。

-

こちらは養徳院の入り口と思われます。

-

こちらは徳禅寺の入り口です。

-

こちらは興臨院の入り口です。

-

夕日の大徳寺境内を後にして、北大路駅まで歩きます。

-

北大路駅から烏丸御池駅まで地下鉄で戻ってきました。お土産を烏丸御池の「亀末廣」で購入します。烏丸御池の亀末廣

-

亀末廣の「京のよすが(1,100円)」です。今日は疲れましたので、烏丸御池をぶらぶらとして、早めにホテルに戻ってゆっくりしましょう。

-

こちらは京都文化博物館・別館。ここは、旧日本銀行京都支店の建物です。

-

1906年(明治39)6月竣工の旧日本銀行京都支店・現京都文化博物館。夕飯を食べてホテルに戻ります。

-

京都ガーデンホテル(全室・全館禁煙)

本日の歩行は29,611歩、距離にしてだいたい22kmちょっと。あまり歩いていないのですが、意外と疲れた一日でした。明日は3日目、ホテルをチェックアウトして、烏丸御池駅から小野駅まで電車で行き、隨心院で写経をします。この後は「【写経をする旅】京都山科小野御殿。隨心院を訪ねて【冬の京都を歩く3日目】 」へ続きます。

- 3日目2016年12月22日(木)

【庭の前で佇む旅】北野天満宮・仁和寺・龍安寺・鹿苑寺・大徳寺をゆく【冬の京都を歩く2日目】

1日目の旅ルート

さとけんさんの他の旅行記

-

【三朝・温泉津】森鴎外・吉田松陰・金子みすゞを訪ねる旅。神奈川から山口までドライブ【2025年9月】

2025/9/6(土) 〜 2025/9/12(金)- 一人

- 1人

神奈川県から一般道をドライブで、長浜、倉吉と泊りをかさね、津和野・萩を目指します。途中、関ヶ原、...

158 2 0 -

【如是蔵博物館】新潟は長岡から、山形のあつみ温泉・湯野浜温泉を巡るドライブ【2025年7月】

2025/7/26(土) 〜 2025/7/30(水)- 一人

- 1人

今年3月の鉄道旅行で立ち寄ることが出来なかった長岡市の如是蔵博物館を第一目標に、日本海沿いを車で北...

59 2 0 -

【伊勢湾フェリー】渥美半島の美味しいものと鳥羽水族館。浜松エアパークに立ち寄るドライブ【2025年7月】

2025/7/7(月) 〜 2025/7/9(水)- 一人

- 1人

今回は、久しぶりに渥美半島でメロンと海鮮を食べようと計画、それだけで良かったはずなのですが、そう...

61 2 0 -

【ほたる童謡公園】荒神山温泉と美ヶ原温泉を楽しみ、ホタルと木曽馬を鑑賞する【2025年6月】

2025/6/23(月) 〜 2025/6/26(木)- 一人

- 1人

今回は、辰野町のホタルを見て、木曽馬と開田高原の御蕎麦を楽しみ、辰野荒神山温泉と美ヶ原温泉に浸か...

90 2 0

みんなのコメント(0件)

投稿する

投稿に際しては、必ず観光ガイドご利用規約をご確認ください。

閉じる皆様がより快適にご利用いただくための「投稿上のルール」や、

投稿内容の利用に関して記載しております。

さらに表示する