傗傫傑偁偝傫偺嫗搒晎偺椃峴婰

仧嫗搒嵳仧愡暘嵳-媑揷恄幮/徏旜戝幮/嬥妕帥/戝曬壎帥/淚嶳帥-

- 晇晈

- 2恖

- 巎愓丒楌巎

- 僀儀儞僩丒嵳傝

- 偦偺懠

嫗搒偺愡暘嵳廤両2/2-2/4偼媑揷恄幮偲恜惗帥丄2/3偼徏旜戝幮丄戝曬壎帥丄錬嶳帥側偳奺抧偱愡暘嵳偑峴傢傟傞丅侾擔栚偼恄幮暓妕偺愡暘嵳偲媑揷恄幮戝尦媨徯夘偱丄俀擔栚偐傜愡暘嵳偺徻嵶丅5擔栚偼徏旜戝幮偺徯夘乮2/3嶲攓柾條乯丅嵟屻偵僆僗僗儊偺嫗搒愡暘嵳偼師偺捠傝丅 仠媑揷恄幮丒丒丒捛橳幃乮婼傗傜偄恄帠乯偲壩楩嵳偲壆戜両両嫗搒傪戙昞偡傞愡暘嵳丅 仠徏旜戝幮丒丒丒慜嵗偵愇尒恄妝偺曭擺両両屵屻傛傝捛擄幃傪偟丄攓揳偱偼媨巌偑媩傪峔偊尫傪堷偄偰丄榓壧傪彞偊偰塽婼偺戅嶶傪擮偢傞乽柭尫攋杺媩恄帠乿偑偁傞丅偦偟偰丄摛傑偒両両 仠淚嶳帥丒丒丒丒僗僩乕儕乕巇棫偰偺捛橳幃偺婼朄妝乮婼偍偳傝乯 仠敧嶁恄幮丒丒丒晳媁偼傫偺摛傑偒両両 仠恜惗帥丒丒丒丒恜惗嫸尵偑柍椏両偤傫偞偄柍椏攝晍両両

恄幮僣僂 傗傫傑偁偝傫 抝惈 乛 40戙

- 3490views

- 12嶲峫偵側偭偨両

- 0僐儊儞僩

- 1擔栚2019擭2寧1擔(嬥)

-

1847擭偵尰嵼偲摨偠昐枩曊偺抧偱憂嬈丅摉弶偼嬥暯摐偼埖偭偰偍傜偢丄嶰戙栚偵側偭偰偐傜彊乆偵擹拑側偳偺嬥暯摐偑惢憿偝傟傞傛偆偵側偭偨偦偆側丅

-

巹偨偪偺寢崶幃偱偍悽榖偵側偭偨偲偙傠偺1偮丅乽僐儞儁僀僩僂乿傪崱偱傕庤嶌嬈偱惢憿偟偰偄傞榁曑丅峴偭偰偍偔傟傗偡丅

-

揤傉傜 偐傆偆

嫗搒巗嵍嫗嬫

嫗搒戝妛偐傜媑揷恄幮偵岦偐偭偨偲偙傠偵偁傞揦丅俁夞傎偳怘偟偵峴偭偨偺偩偑丄巆擮側偑傜攧傝愗傟or媥傒偩偭偨丅擔丒寧媥傒偺傛偆側偺偱拲堄偔偩偝偄丅

-

媑揷恄幮丂愡暘嵳

嫗搒巗嵍嫗嬫

仠2寧2擔偺8:00偐傜乽愡暘慜擔嵳/塽恄嵳乿丄18:00偐傜偼僀僠僆僔乽捛橳幃乮婼傗傜偄恄帠乯乿仠3擔偺8:00偐傜乽愡暘摉擔嵳乿偑偁傝丄23丗00偐傜乊偱堦帪婜拞巭偟偰偄偨乽壩楩嵳乿仠4擔偺9:30偐傜偼乽愡暘屻擔嵳乿偱丄13丗00偐傜乽暉摛拪慖夛乿偲側偭偰偄傞丅

-

杮媨偱偼乽僞働儈僇僤僠乿丄乽埳攇斾庡柦(偄偼偄偸偟偺傒偙偲)乿丄乽傾儊僲僐儎僱乿丄乽斾攧恄(傂傔偑傒)乿偺弔擔宯4恄偑釰傜傟偰偄傞丅 摉弶偼嶳堻堦栧偺巵恄偲偟偰捔嵗偟偰偄偨偑丄摗尨巵慡懱偺怣嬄傪廤傔傞傛偆偵側偭偨偦偆側丅 嵟屻偵丄乽埳攇斾庡柦(偄偼偄偸偟偺傒偙偲)乿偼崄庢恄媨偺嵳恄乽僼僣僲僇儈乿偺暿柤偱偁傞丅側傫偱丄傢偞傢偞偦偆偟偰偄傞偺偐偲偄偆偲丄僼僣僲僇儈亖愇忋恄媨亖暔晹偺巵恄偲旐偭偰偄傞偑堎側傞恄條偲偟偰傢偐傞傛偆偵乮摗尨巵偺傾僀僨儞僥傿僥傿乯丄偦偆側偭偨偲偄偆恖偑偄傞丅

-

仧壻慶乮偐偦乯恄幮仧媑揷恄幮偺嫬撪偵偍壻巕偺恄條傪釰傞丅偍壻巕嬈奅偺曽乆偑嶲傝彜攧斏惙傪婩婅偝傟傞偲偐丅弔偲廐偺擭2夞丄嵳帠偑峴傢傟丄摿偵廐偺11寧11擔11帪偐傜偁傞乽壻慶恄幮廐婫戝嵳乿偼惙戝丅偙偺恄幮偼怴偟偔丄徍榓偵暫屔丒拞搰恄幮丄榓壧嶳丒媖杮恄幮丄撧椙丒椦恄幮偐傜暘楈偟偨幮丅嵳恄偼屆帠婰傗擔杮彂婭偵搊応偡傞乽揷摴娫庣柦(懡抶杸栄棟側偳偲傕)乿偲丄偍閈摢傪擔杮偱弶傔偰嶌偭偨乽椦忩場柦乿丅椦忩場柦偑廧傫偱偄偨抧堟偼丄尰嵼偺乽閈摢壆挰乿偲尵傢傟偰偄傞丅

-

仧嶳堻恄幮仧嵳恄偼乽摗尨嶳堻乿偱椏棟恖偵悞宧偝傟傞曪挌偺杺弍巘両丠憡揳偵乽宐斾恵恄乮偊傋偭偝傫乯乿偑釰傜傟偰偄傞偺偼丄曪挌偱嶫偐傟偨嫑傊偺巚偄偐両丠俆寧俉擔偵丄庤傪巊傢偢偵曪挌偲嵷敘偩偗偱嫑傪偝偽偔偲偄偆丄捒偟偄惗娫棳幃曪挌偺曭擺偑峴傢傟傞丅偪側傒偵丄戝嶃堬栘巗丒憤帩帥偵傕乽摗尨嶳堻乿傪釰傞偲偙傠偑偁傞丅

-

仧戝尦媨仐枅寧侾擔仧峕屗帪戙偐傜柧帯傑偱恄摴奅偺尃椡傪帩偭偨帪婜偑偁傝丄慡崙偺恄幮傪摑妵偡傞埵抲偵偄偨丅偦偺宱堒偐傜媑揷恄幮偵偼慡崙丒敧昐枩恄偺恄乆傪釰傞乽戝尦媨乿偑偁傞丅惓寧嶰偑擔傗枅寧1擔偺傒偺岞奐偱丄慡崙捗乆塝乆偺幮偑偁傝丄墱偵偼埳惃恄媨撪媨丒奜媨偺墦攓強偑偁傞丅敧妏宍偺曣壆偵榋妏宍偺屻朳偲捒偟偄宍偱廳暥偲側偭偰偄傞丅

-

仧戝尦媨仐枅寧侾擔仧戝尦媨丒愛幮枛幮偼慡崙偺堦媨偺恄幮偑偵側偭偰偄傞丅搰崻丒弌塤戝幮傗嫗搒暉抦嶳丒撪媨仌奜媨側偳偲帡偨姶偠偱偡偹丅

-

仧戝尦媨仐枅寧侾擔仧墱偵偼撪媨丒奜媨偺梱攓強偑偁傞丅戝尦媨偼嫗搒桳柤強偲摨偠偔庨怓傪婎挷偲偟偰偄傞偑丄偝偡偑偵埳惃恄媨撪媨丒奜媨偵偮偄偰偼丄攈庤偝傪幪偰偰偍傝乽恄柧憿乿偱梷偊偰偄傞丅偝偡偑偵乽屲怓嬍乿偼晅偗傟側偄傛偆偱偡偹丅

-

仧戝尦媨仐枅寧侾擔仧幮揳偺婎杮偼抝恄偼姀栘偼婏悢偱愮栘偼奜嶍偓偱丄彈恄偼姀栘偼嬼悢偱愮栘偼撪嶍偓偱偁傞丅埳惃恄媨偺応崌丄撪媨偼嬼悢仌撪嶍偓偱奜媨偼婏悢仌奜嶍偓偲側偭偰偄傞丅場傒偵偙偺戝尦媨偺愮栘偼奜嶍偓偲撪嶍偓偑崿嵼偟偰偄傞僣僋儕偵側偭偰偄傞丅

-

乽傕偁傫乿偲撉傓丅媑揷恄幮偐傜媑揷嶳嶳捀偺堦尙壠僇僼僃丅戝惓帪戙偺幚嬈壠丄扟愳栁師榊偵傛偭偰憂傜傟偨峀戝側拑墤偺堦妏偵偁傞丅

-

嵍嫗嬫 栁埩

嫗搒巗嵍嫗嬫

栁埩挀幵応偼恄妝壀捠傝偺栁埩娕斅偺杒懁偵偁傞挀幵応偱俁戜偟偐側偄丅偦偙偐傜偼嶳搊傝偵側傝傑偡偑丄恖婥揦側偺偱丄僒僀僩偱嬻偒忬嫷傪妋擣偟偰偐傜峴偔偺偑椙偄偐偲丅

-

媑揷嶳憫晘抧撪偵J僼僃恀屆娰獣箰輦硞陚膫▊鑱A乽偍暉傕偪偤傫偞偄饌絺緜瓉B扥攇偺戝擺尵傪巊梡偟偰偍傝丄娒偝峊偊傔偺戝恖偤傫偞偄丅

-

壀嶳導壀嶳巗杒嬫偱惗傑傟偨崟廧嫵偺嫵慶偱偁傞乽崟廧廆拤乿傪釰傞嬤戙恄摴偩偭偨偼偢丅栧掜偺愒栘拤弔傪巒傔偲偟偨恖乆偺恠椡偵傛傝憂寶偝傟偨丅

-

暯埨恄媨丂愡暘嵳

嫗搒巗嵍嫗嬫

俀寧俁擔偺12:00偐傜乽曭擺嫸尵乿偱13:00偐傜乽愡暘嵳乿丄14:00偐傜乽戝橳擵媀乿偑峴傢傟傞丅15:00偐傜偼乽摛傑偒乿偲側偭偰偄傞丅

- 2擔栚2019擭2寧2擔(搚)

-

敧嶁恄幮丂愡暘嵳

嫗搒巗搶嶳嬫

仠2擔偺13丗00偐傜1帪娫偍偒偵晳梮傗晳妝曭擺偑偁傝丄16丗00偐傜媉墍彜揦奨丒巐忦斏塰夛彜揦奨偺怳嫽慻崌偵傛傞壺傗偐側摛傑偒偑峴傢傟傞丅 仠3擔11丗00偐傜1帪娫偍偒偵晳梮曭擺偑偁傝丄16丗00偐傜摛傑偒偑偁傞丅

-

3擔11丗00偐傜1帪娫偍偒偵晳梮曭擺偑偁傝丄16丗00偐傜摛傑偒偑偁傞丅娤岝偱棃傜傟偨曽偼晳梮偑尒傟偨傝丄晳媁偼傫偺摛傑偒尒傟偨傝偡傞偺偱丄椙偄偺偱偟傚偆偹乣丅惔悈帥偵峴偔偺傕椙偟両両

-

愡暘偺戝尦媨晽宨丅丅恖懡偭両両両両枅寧1擔偲惓寧偺傒奐偐傟傞偑丄愡暘嵳傕岞奐偝傟傞丅晛抜偺嶲攓媞偼悢偊傞傎偳偟偐偄側偄偺偩偑丄愡暘嵳偵側傞偲偁傝偊側偄偖傜偄恖偑暲傫偱偄傞丅

-

愡暘偺2寧2擔偐傜3擔偼戝尦媨偑奐曻偝傟傞偑丄偍嵳傝偵崌傢偣偰丄戝尦媨傊偺嶲攓幰偑憹偊偰偄偔丅偪側傒偵亀搆慠憪亁偺嶌幰丒媑揷寭岲偼偙偺恄幮偺恄怑丒杕晹寭柧乮偆傜傋偐偹偁偒乯偵宷偑傝偑偁傞丅媑揷恄幮亖媑揷寭岲丄壓姏恄幮亖姏挿柧偲妛峑偱妛傫偩桳柤恖偼恄幮偲宷偑傝偑嫮偄恖偑懡偄丅

-

偟偐偟丄壆戜偑懡偄両両梻擔偺徏旜戝幮偼壆戜偼4偮偖傜偄偩偭偨偼偢丅偙偙偲壓姏恄幮側偳偼丄暿奿偱偡偹乣丅偙偺屻丄杮揳偐傜戝尦媨偺拞墰傪奐偗傞偲僆僯嶲忋両両両両

-

愡暘栵彍寃傝敪徦偺恄幮丅幒挰帪戙偵巒傑偭偨媑揷恄幮愡暘嵳偼丄怣嬄偲揱摑傪屩傞嫗搒偺堦戝峴帠丅2寧2擔18帪偐傜巒傑傞乽捛橳幃乮偮偄側偟偒乯乿偼乽婼傗傜偄恄帠乿偲傕屇偽傟丄弬偲柕傪帩偪嬥娽巐偮栚偺偍柺傪偐傇偭偨乽曽憡巵乮傎偆偧偆偟乯乿偑丄惵丄愒丄墿偺嶰旵偺婼傪戅嶶偡傞恄帠丅3擔偵峴傢傟傞乽壩楩嵳乮偐傠偝偄乯乿偱偼丄戝偒側楩偵愊傒忋偘傜傟偨偍嶥偵壩偑揰偗傜傟丄壩拰偑嫗偺栭嬻傪徟偑偡恄帠丅偙偺擔偼恖偑懡偔丄戝尦媨偵峴偔偲戝曄偱偡丅

-

愒婼

-

惵婼

-

墿婼

- 3擔栚2019擭2寧3擔(擔)

-

嫗搒丒巐忦戝媨丒惣堾曽柺偐傜嫗搒僶僗偱棐嶳曽柺傊峴偔僶僗偵忔傝丄徏旜戝幮慜偱崀傝傞偲丄偡偖偵偁傞僇僼僃丅徏旜戝幮偺嵳傝慜偵帪娫傪偮傇偡恖偑懡偄丅

-

嶃媫棐嶳墂偺傂偲偮庤慜偵偁傞徏旜戝幮偼丄夑栁幮乮壓姏恄幮丒忋夑栁恄幮乯偲暁尒堫壸戝幮偲暲傇屆幮丅偦偺愄丄偦傟偧傟偺恄幮偱條幃偑堎側傞幮揳條幃偩偭偨偑丄偁傞掱搙丄條幃偑峣傜傟偰偒偨丅偙偙偼乽徏旜憿乿偲屇偽傟傞撈摿偺寶抸條幃偺壆崻傪庣傝懕偗傞恄幮丅 乽擇偺捁嫃乿偵嶅乮偝偐偒乯偺懇偑傇傜壓偑偭偰偄傞丅偙傟偼鈗乮偗偑傟乯傪釶偆椡偑偁傝丄恄堟偲恖偺寢奅偲偟偰偄偨偑丄偙傟傪尒傜傟傞偲偙傠偼尭偭偨丅

-

13丗00偐傜偺嵳帠偺慜偵丄10丗00偐傜乽愇尒恄妝乿偑曭擺偝傟傞丅弌塤恄榖偺庡恖岞僗僒僲僆偑徏旜戝幮偺嵳恄乽戝嶳嶎恄乿偺慶晝恄偵偁偨傞桼墢傕偁偭偰丄枅擭愡暘偵搰崻導塿揷巗偐傜攓揳偱曭擺偝傟傞丅傑偨丄愡暘嵳乽岾塣偺暉摛乿拪慖夛偑偁傝丄俀寧侾擔乣俁擔偵弶曚椏300墌偱暉堷寯偑庼梌偝傟丄2寧3擔愡暘嵳摉擔偺13丗00乣17丗00偵暉堷偲側傞丅

-

10:00丂搰崻導柉懎寍擻柍宍暥壔嵿乽愇尒恄妝乿偺曭擺丄13:30乣 杮揳偱乽愡暘戝嵳乿乣婼偺晳乽愇尒恄妝乿乣乽捛擄峴帠乿媨巌偵傛傞摛嶵偒丄攓揳偱乽柭尫攋杺媩恄帠乿乣乽巐曽曭幩恄帠乿丄14:00崰乣暉抝丒暉彈偵傛傞1夞栚偺乽暉摛傑偒乿丄15:30崰乣2夞栚偺乽柭尫攋杺媩恄帠乿乣乽巐曽曭幩恄帠乿偑峴傢傟傞

-

愇尒恄妝偼2帪娫偁傝傑偡両両杮揳懁偺崅戜偐傜尒偨曽偑椙偄偱偡両両愇尒恄妝偲尵偊偽乽戝幹乿偱偡偑丄偙傟偼儔僗僩20暘偱峴傢傟傑偡両両偨偩丄廳暥偺寶暔側偺偱壩悂偒偼側偄偱偡丅傗偭傁愇尒恄妝偼柺敀偄側乣丅

-

僆僀僞傪偟夁偓偰丄揤忋奅乮揤懛乯偐傜抧忋偵崀傝偨両丠崀傠偝傟偨僗僒僲僆偼愳偺忋棳偐傜敘偑棳傟偰棃傞偺偵婥偯偔丅偦偪傜偵峴偔偲榁晇晈乮懌柤捙丒庤柤捙乯偑嵟屻偺柡丒僋僔僫僟傪戝幹偵楢傟偰偄偐傟傞偲扱偒斶偟傫偱偄偨丅僗僒僲僆偼僆儘僠傪搢偡偐傢傝偵僋僔僫僟傪嵢偵偡傞栺懇傪庢傝晅偗傞丅僗僒僲僆偼戝幹偑岲偒側庰傪憿傞傛偆榁晇晈偵巜帵偡傞丅

-

庰偵悓偭偨戝幹傪師乆偵搢偟偰偄偔僗僒僲僆両両嵟屻偵戝幹偺怟旜偐傜恄寱傪摼傞丅屻偵嶰庬偺恄婍偺乽憪側偓偺寱乿偱丄偙偺屻丄僗僒僲僆偼巓丒傾儅僥儔僗偵專忋偟丄偦偺屻偵僯僯僊僲儈僐僩偵搉偝傟丄揤懛崀椪偱抧忋偵晳偄栠傞丅偦偺屻丄戝榓暯掕偱偺偨傔偵搶埼偡傞儎儅僩僞働儖偼埳惃恄媨偵婑傝丄曣傪巉偄恄寱傪捀偔丅條乆側僺儞僠傪忔傝墇偊暯掕偵偙偓偮偗傞丅崱偼丄擬揷恄媨偺屼恄懱偱偁傞丅

-

晳揳慜偱恄妝傪尒偰偄偨嵢偺幨恀丅堦斣偺尒偳偙傠偱偁傞僗僒僲僆偲戝幹偺愴偄両両僗僒僲僆偼戝幹偵姫偒偮偐傟側偑傜丄悓偭傁傜偭偨戝幹偺庱傪愗傝棊偲偡丅傒傫側幨恀丒摦夋傪嶣偭偰偄傞偺偱丄壓偺曽偑尒偊側偄丅丅

-

嵢偼晳揳偺慜偱尒偰偄偨偑丄懌尦偑尒偊側偐偭偨傜偟偔丄搑拞丄僩僀儗偵峴偔偲尒傞応強偑側偔側偭偨傝偟偰戝曄偩偭偨傛偆偱偡丅師夞偼丄攓揳慜偺椉榚偐傜尒傞偺偑椙偄側乣丅11丗00偔傜偄偱師偺愡暘嵳傝偵峴偔梊掕偩偭偨偑丄偡偱偵12丗00偵側偭偰偄偨丅丅偟偐偟丄愇尒恄妝偼柺敀偄乣丅崱搙偼丄桳暉壏愹丄峕捗丄愇尒嬧嶳側偳恄妝弰傝偟傛偆偐側乣丅

-

乽栵彍偦偽乿側偳偺寉怘偲乽傒偨傜偟抍巕乿側偳偑斕攧偝傟偰偄傞丅応強偼嫬撪塃懁偵偁傝丄傑偭偨傝偟偨帪娫偑棳傟偰偄傞丅12丗10偵徏旜戝幮丒愡暘戝嵳偺愇尒恄妝曭擺姰椆偱丄奆偝傫拫怘傊両両

-

偙偙偼偄偭傁偄偩偭偨丅幨恀偼夁嫀偵婩摌偟偰偄偨偩偄偨偲偒偵拫怘偟偨偲偒偺幨恀偱偡丅晭傞側偐傟両両旤枴偟偄偱偡傛両両

-

庰憿偺恄條偱偁傞乽僆僆儎儅僌僀乿傪釰偭偰偄傞偨傔丄曮暔娰寭媥宔強偵偼庰偵學傞揥帵丒愢柧偑懡偄丅嵢偺怱偺楒恖両丠捠徧乽僀働柺乿偼崱傕寬嵼両丠偙偺擔偼嫬撪偱栞偮偒偑峴傢傟丄偒側暡栞偑怳傞晳傢傟偰偄偨両両

-

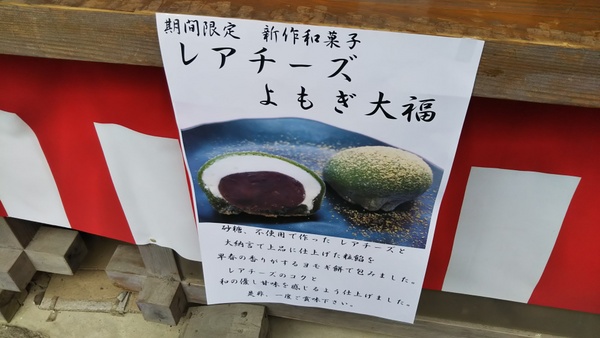

嫗僽儔儞僪擣掕偺柫壻傛傕偓擖乽墱嵉夈乿丄庰慶乽戝幮庰傑傫偠傘偆乿丄庰愾栞丄孖擖傝乽嫗偍偼偓乿丄婫愡偺壻巕側偳傪斕攧偟偰偄傞丅嫬撪偱攧傜傟偰偄偨乽儗傾僠乕僘丂傛傕偓戝暉仐275墌乿偄偨偩偒両両

-

徏旜戝幮墂偐傜徏旜戝幮墂偺娫偵偁傞怘帠張丅徏旜戝幮丒愡暘戝嵳偺愇尒恄妝曭擺姰椆偱丄奆偝傫拫怘傊両両嫬撪偺媥宔張傕偙偙傕偄偭傁偄偩偭偨丅10擭慜偵棃偰怘傋偨偙偲偑偁偭偨傫偱丄偙偙偱怘傋偨偐偭偨傫偱偡偗偳偹乣丅

-

僋儗僙儞僩儉乕儞

僗儉乕僕乕偱桳柤側揦丅儔儞僠側偳傕偟偰偍傝丄徏旜戝幮偺偍嵳傝偱丄恖偑偛偭偨曉偟偰偄偨丅奜娤偐傜丄拫怘偼婜懸偱偒側偄偲妎屽偟偰偄偨偑丄偍丄旤枴偟偄擏偩両両

-

僋儗僙儞僩儉乕儞

巹偼棤儊僯儏乕偩偭偨乽崙嶻榓媿偡偒從偒槬仐1090墌乿傪拲暥両両旤枴偟偄崙嶻媿偱丄弌偰偒偨偲偒偼検偑彮側偄偲偄偆姶偠偩偭偨偑丄枴偼椙偐偭偨偱偡丅側偍丄悢検尷掕偱丄巹偱儔僗僩偱偟偨両両偨傇傫丄僗僥乕僉偺愗傟抂側傫偱偟傚偆偹丅偩偐傜悢偑彮側偄偺偐側偲丅

-

僋儗僙儞僩儉乕儞

嵢偼乽崙嶻媿僗僥乕僉槬仐990墌乿偱偡丅偁偭丄丄乽樝怘壆乿傪巚偄弌偡崙嶻媿偺槬傕偺偩両両僘僶儕両両偡偒從偒槬傛傝僗僥乕僉槬傪悇偟傑偡両両偙偺揦偺僐乕僸乕偼400墌偱丄儔儞僠偲偺僙僢僩偱偼250墌偱偡丅

-

僋儗僙儞僩儉乕儞

揦偺庡両丠偱偡丅懸偪帪娫偵憡庤傪偟偰偄偨偩偄偨丅擫岲偒偺嵢偼懚嵼傪抦傞傗斲傗丄書偒偵峴偒傑偡偑丄僗儖乕偝傟傞偺偱偁偭偨丅丅

-

13丗00崰偐傜丄愡暘戝嵳乽捛擄幃乿丅攓揳乮晳揳丠丠乯偱婼偨偪偑峳傇偭偰偄傞丅偨傑偵儈僇儞傪僽儞搳偘偨傝丄朹偱嶲攓幰偺摢傪僐僣偄偨傝偡傞丅

-

嫬撪偵偼婼偑楙傝曕偒丄尐傪慻傫偱幨恀嶣塭壜擻両両堦曽丄攓揳傪愯嫆偡傞婼両両丄峳傇傞婼偨偪偼偙偺屻丄攓揳丒杮揳偵岦偐偆偑恄怑偑摛傪傑偒戅嶶偟偰偄偔両両

-

恄怑偑乽柭尫攋杺媩乿傪巐曽偵堷偒惔傔傞丅栴偼嶲攓幰偵旘偽偝傟丄嶲攓幰偑僫僀僗僉儍僢僠偟惙傝忋偑傞両両偙偺栴偼捀偗傞傛偆偱偡偹乣両両偙偭偪傪栣偭偨曽偑塣偑晅偒偦偆丅 偙偺偁偲丄愒偄朮巕傪旐偭偨暉抝丒暉彈偺摛仌儈僇儞嶵偒偑偼偠傑傞両両儀僥儔儞惃偼戃傪峀偘偰弨旛枩抂偱偡両両慜偺曽偵峴偔傋偟両両

-

憂嶌椏棟僼儗儞僠&僀僞儕傾儞 RIET

嫗搒巗塃嫗嬫

徏旜戝幮偐傜嫗搒僶僗丒徏旜嫶偺娫偵偁傞揦丅徏旜戝幮偲攡媨戝幮偵嶲攓偡傞偲偒偵峴偔偺偑椙偄丅抶傔偺13丗30埵偺儔儞僠偩傠偆偐悢恖偑擖偭偰偄偨丅

-

恜惗帥丂愡暘夛

嫗搒巗拞嫗嬫

2寧2擔偼嶳暁戝岇杸丄抰帣峴楍丄恜惗嫸尵偑偁傝丄2寧3擔偼恜惗嫸尵偑偁傞丅儔僗僩偺2寧4擔偼偤傫偞偄偺柍椏攝晅両両2丒3擔偺奺椉擔偵8夞墘偠傜傟傞恜惗戝擮暓嫸尵乽愡暘乿偼柍椏偱尒傜傟傞乮晛抜偼桳椏乯丅傑偨丄4擔偵偼乽偤傫偞偄乿偺柍椏愙懸偑偁傞丅徏旜戝幮偺恄妝2帪娫傪摦夋嶣塭偟懕偗偨寢壥丄僇儊儔偼揹抮愗傟偵側傞丒丒丒丅

-

愡暘偺擔偺2寧3擔偼乽晄摦摪奐斷朄梫乿偱11帪傛傝晄摦摪偵偰丄峅朄戝巘嶌偲揱偊傜傟傞乽愇晄摦柧墹仐旈暓乿偑岞奐偝傟傞丅崱夞偼丄徏旜戝幮偱2帪娫僆乕僶乕偺堊丄師夞峴偔偙偲偵偟偨丅

-

愮杮庍夀摪丂偍偐傔愡暘夛

嫗搒巗忋嫗嬫

俀寧俁擔偺15:00偐傜偍偐傔憸慜偵偰朄梫丄弴偵 愡暘栵彍婩婅朄梫丄屆幃婼捛偄偺媀乮栁嶳嫸尵幮拞曭擺乯丄彽暉摛傑偒偑峴傢傟傞丅恖懡偄偱偡両両 丂

-

2寧3擔乽偍偐傔愡暘嵳乿偱偼丄栁嶳幮拞偵傛傞嫸尵偺曭擺偑峴傢傟丄偦偺屻丄峠敀偺偍偐傔憰懇傪偟偨抝彈偑丄暉摽墌枮丄偍懡暉彽棃摍偺婩婅傪庴偗偰堦擭偺栵彍偗傪峴偆丅

-

淚嶳帥丂捛橳幃婼朄妝

嫗搒巗忋嫗嬫

俀寧俁擔偺15:00崰偐傜丄婼偍偳傝丄婼偺偍壛帩丄摛傑偒偲側偭偰偄傞丅婼偍偳傝偼嵢僆僗僗儊偺峴帠両両

-

乽婼梮傝乿偼拞崙偐傜揱棃偟偨偲偝傟傞丅徏柧偲曮寱傪帩偭偨愒婼丄戝晙傪帩偭偨惵婼丄戝捚傪帩偭偨崟婼偑尰傟婼梮傝偑巒傑傞丅摛傑偒傕峴傢傟丄偙偙偱偼朒棄摛偲暉栞偑傑偐傟傞丅屵屻偵偼婼朄妝偑偁傝丄偦偺慜屻偵婼偺屼壛帩偑峴傢傟傞丅徏柧偲寱傪偐偞偟偨愒婼丄晙傪庤偵偟偨惵婼丄戝捜傪扴偄偩崟婼偼偧傟偧傟恖娫偺嶰偮偺斚擸乽婷梸乿乽憺埆乿乽嬸抯乿傪昞偟偰偍傝丄摨帥偺奐慶丒尦嶰戝巘乽椙尮乿偑丄媨拞偱偺300擔娫偺岇杸嫙傪幾杺偟傛偆偲偟偨埆偄婼傪朄婍偱崀嶲偝偣偨偲偄偆屘帠偵場傫偱偄傞丅

-

俀寧俀擔偐傜懕偔愡暘嵳偺乊偼俀寧3擔偺23丗00偐傜偺乽壩楩嵳乿偱偁傞丅屆嶥傗偍庣傝傪從偔恄帠丅娐嫬傊攝椂偟偰偟偽傜偔拞巭偟偨偙偲偑偁傞傎偳丄壩拰忋偘偰惙傝忋偑傞恄帠両両偝偰丄摉偨傟偽傛偄側両両偦偟偰丄愡暘偺嵳傝傕廔傢傝偱偡偹乣丅

- 4擔栚2019擭2寧4擔(寧)

-

嫗搒棤婼栧傪庣傞帥偱丄愡暘嵳偺楌巎偼900擭傪帩偮丅愡暘偺帪偼慱偄栚偱偁傞丅側偤側傜丄桳椏偺恜惗嫸尵偼2擔丒3擔椉擔柍椏偱偡両両偦偟偰丄4擔偺10丗00偐傜乽彽暉偤傫偞偄乿柍椏愙懸偑峴傢傟傞丅

- 5擔栚2019擭2寧5擔(壩)

-

嫗搒棐嶳慄徏旜戝幮墂傪崀傝傞偲暁尒堫壸偲摨條偵乽恄幮偱偡両両乿偲偄偆暤埻婥偺岎嵎揰偵側偭偰偄傞丅偦偆両両暁尒堫壸戝幮偲摨條偵偙偙傕恅巵偺恄幮偱丄嫗搒偱堦斣屆偄屆幮偲傕尵傢傟偰偄傞両両

-

極栧偵擖傞慜偵丄嫬撪偺埬撪恾偑偁傞偺偱丄偦偙偱愛幮丒枛幮偺埵抲傕梷偊傞丅傛乣偔傒傞偲丄嶳傪屼恄懱偲偟丄捀忋偵斨嵗偑偁傞傛偆偩丅偦偆両両撧椙丒戝恄恄幮偲摨偠偔丄幮柋強偱怽崬傒傪偟丄偍釶偄傪偟丄僞僗僉傪栣偭偰丄屼恄懱嶳搊傝偑弌棃傞丅

-

極栧偱偡両両偙偺恄幮偺柺敀偄偺偼丄嫬撪偵岞摴偑擖偭偰偍傝丄偙偺極栧慜傑偱幵偑峴偒棃偟偰偄傞偙偲丅側偺偱丄拲堄偟偰曕偔昁梫偑偁傞丅戝恄恄幮丄弌塤戝幮側偳屆幮偁傞偁傞偱偡偹丅

-

晳揳偩偲巚偭偰偄傑偟偨偑丄攓揳偺傛偆偱偡丅愇尒恄妝偺曭擺偑偁偭偨偺偱丄奐巒45暘慜偵偼丄慜楍偼杽傑偭偰偄偨丅巚偭偰偄傞傛傝傕彮側偄側乣偲桘抐偟偰偄偨傜丄堦婥偵恖偼憹偊傞丅偨偩丄懠偺娤岝恄幮暓妕偲斾傋傞偲恖偼彮側偄丅乮屵屻傛傝幵偺廰懾偑敪惗偟偨両両岎捠婡娭悇彠偱偡丅乯

-

杮揳偱偡丅徏旜憿偲偄偆撈帺條幃傪庣傝敳偄偰偄傞恄幮丅3庬偺恄婍傪帩偪丄揤峜偵嬤偄棫偪埵抲偺旜挘巵偱偝偊丄旜挘憿傝傪幪偰偰恄柧憿偵偟偨偺偵丄偙偙偼楌巎傪庣偭偰偄傞丅偝偡偑丄恅巵偼嫮偟丅

-

愇尒恄妝偺曭擺30暘慜偵婩摌偑峴傢傟偨丅偙偺屻丄恄偑偐傝側恄妝曭擺偑峴傢傟傞丅嵟屻偺乽戝幹乿偱堦婥偵恖偑憹偊丄攺庤妳嵮偲側傞恄妝抍偱偁傞両両

-

嫬撪嵍懁偺愛幮丒枛幮丅塃偐傜塇嶳屗恄傪釰傞乽堖庤幮乿偱丄怐暔偺恄條側偺偐側偲巚傢偆幮丅堦嫇恄偲偄偆撲偺恄條傪釰傞乽堦嫇幮乿丄僆僆僋僯僰僔偺榓嵃傪釰傞乽嬥斾梾幮乿丄徏旜戝幮強墢偺恖傪釰傞乽慶楈幮乿偲側偭偰偄傞丅偝偰偝偰丄側偤僆僆僋僯僰僔榓嵃傪柧帵揑偵偟偰偄傞偺偐偑傢偐傜側偄丅扵偟偨尷傝丄峳嵃偺幮偼側偐偭偨丅偁偲偼丄堦嫇幮偺僗僒僲僆偲偄偆偺傕撲偩側乣丅側傫偐妺忛宯傫偍堦尵庡偵嬤偄婥偑偡傞偑丒丒丅

-

埳惃恄媨梱攓強偩偑丄偪傚偭偲曽岦偑堘偆傛偆側婥偑偡傞偺偼巹偩偗偩傠偆偐丒丒丅

-

埳惃恄媨梱攓強嬤偔偵丄抧憼曥嶧愇暓偑埨抲偝傟偰偄偨丅傗偼傝丄偙偙傕柧帯傑偱偼恄暓廗崌偑峴傢傟偰偄偨偲偄偆偙偲側偺偐傕偟傟側偄丅偨偩丄偁偔傑偱恄幮偑庡偱偁傞傛偆偱丄曮暔娰仐500墌乮娷丄掚墍乯偵峴偔偲丄恄憸偑21懱偁傝丄廳暥傕帩偭偰偄傞丅側偍丄曭擺側偳偟偰偄傞偲丄1寧偼柍椏偱擖傟傞僴僈僉偑棃傞丅

-

嵳恄乽戝嶳嶎恄乮偍偍傗傑偖偄偺偐傒乯乿偼嶳偺恄條偲擣幆偟偰偄傞丅偦偟偰丄傠夁偝傟偨鉟楉側悈偑弌傞偨傔丄庰偺恄條偵傕側偭偰偄傞傫偩傠偆丅偦偟偰丄偨偔偝傫偺庰憼偐傜曭擺偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅

-

杮揳塃懁偵偁傞婩摌怽崬応強偵偁傞丅徏旜戝幮偺恄巊偼乽婽乿偱偡丅偦偺偨傔丄庤悈壆偼婽側偺偱偡偑丄偙偙偵偼岋偑偄傞丒丒両丠徏旜戝幮偱偼丄懢屆偵丄嶳忛扥攇偺崙傪戱偔偨傔曐捗愳忋棳偵忋傞偲偒偵丄媫棳偼岋丄娚傗偐側棳傟偼婽偺攚偵忔偭偨偲揱偊傜傟偰偄傞偦偆側丅側傞傎偳両両傗偭傁丄帯悈傪巌傞栶妱偺幮偱傕偁傞傛偆偱偡偹丅

-

嬍埶昉柦傪釰傞乽嶰媨幮乿丄弔壞廐搤傪昞偡弔庒擭恄丒壞崅捗擔恄丒廐斾攧恄丒搤擭恄傪釰傞乽巐戝恄幮乿丄悈偺恄丒悝徾彈恄傪釰傞乽戧屼慜乿偑偁傞丅偙偺幮偺塃懁偼屼恄悈偑偄偨偩偗丄嵍偵偼戧偑偁傞丅

-

嶰媨幮丒巐戝恄幮丒戧屼慜偐傜偺杮揳丅傗偭傁瀢旂晿偼傛偄側乣丅偨偩丄嶳懁傪尒傞偲丄嶐擭偺戜晽偺彎愓偑尒偊丄屼恄懱傊偺嶳搊傝偼拞巭偝傟偰偄傞傛偆偩丅

-

揤嬬娾偑偁傞乽戨屼慜乿偱偡丅惓捈傢偐傜側偐偭偨偱偡丒丒丅偙偺屻偼桳椏偵側傝傑偡偑乽徏晽墤乿偲乽嬋悈偺掚乿偑偁傝傑偡丅徏晽墤偼廳怷嶰楁巵偑1975擭5寧偵姰惉偝偣偨掚墍偱丄憤岺旓堦壄墌丅丅丅乽嬋悈偺掚乿偼巐曽偳偪傜偐傜尒偰傕旤偟偄敧曽旤偺巔偑摿怓側偺偩偦偆偱丄偪傚偭偲忛撿媨傪渇渋偲偝偣傞丅

-

傢偐傝偵偔偄応強偵側傝傑偡偑丄屼恄悈偱偡丅抧尦偺曽偼億儕側偳偵擖傟偰婣傞乽婽偺堜乮偐傔偺偄乯乿偼徏旜嶳偐傜偺桸悈丅偙偺婽偺堜偺悈傪庰偵崿偤傞偲晠攕偟側偄偲偝傟丄忴憿壠偑偙傟傪帩偪婣偭偰崿偤傞偲偄偆晽廗偑尰嵼傕巆偭偰偄傞丅

-

恅巵偲媩寧巵偺娭傢傝偼怺偄傜偟偔丄徏旜戝幮偐傜撿偵10暘傎偳峴偔偲寧撉恄幮偑偁傞丅幃撪柤恄戝幮乽妺栰嵖寧撉恄幮乿偵斾掕偝傟丄亀擔杮彂婭亁傛傝丄摉抧偵堏偭偨堧婒巵偵傛傝堧婒丒寧撉恄幮偐傜姪惪偟偨偲偝傟傞丅

-

烰扟廆憸恄幮

嫗搒晎嫗搒巗惣嫗嬫棐嶳拞旜壓挰俇侾偵捔嵗丅棐嶳偺儌儞僉乕僷乕僋廃曈偵偁傞丅巚偆偵丄徏旜戝幮偺恄條偺1拰乽拞捗搰昉柦乮側偐偮偟傑傂傔丅廆憸嶰彈偺巗媙搰昉偺暿柤乯偼偙偙偑杮媨側偺偩偲巚偆丅棟桼偼丄偡偖偵斆棓偟偨曐捗愳丒宩愳偺帯悈傪偟偨恅巵偑偙偙偵釰偭偨偺偩傠偆丅偦偆偄偆堄枴偱弌塤偺愳偺斆棓偱恖乆偑嬯偟傓巔傪昞偟偨乽儎僴僞僲僆儘僠乿丄帯悈傪偟揝傪巌傞乽僗僒僲僆乿丄擾嶌旐奞偺婋婡傪乽僋僔僫僟乿偵椺偊丄斆棓傪捔傔傞曭擺恄妝乽戝幹乿傪嫗搒偱傕尒傜傟傞偺偼丄嬼慠偱側偔昁慠側偺偐傕偟傟側偄丅嫗搒偺帯悈傪惍旛偟偨偺偼弌塤偺僗僒僲僆偺寣傪堷偔乽僆僆儎儅僌僀乿偲偄偆偙偲側偺偐傕丅

- 6擔栚2019擭2寧6擔(悈)

仧嫗搒嵳仧愡暘嵳-媑揷恄幮/徏旜戝幮/嬥妕帥/戝曬壎帥/淚嶳帥-

1擔栚偺椃儖乕僩

傗傫傑偁偝傫偺懠偺椃峴婰

-

屛撿嘒屛搶嘙峛夑嘐仛帬夑擦棊梩!50擭傇傝奐挔/旈暓岞奐/摿暿揥傪弰傞亂帬夑屛搶僔儕乕僘/屛撿僔儕乕僘/峛夑僔儕乕僘亃

2023/10/6(嬥) 乣 2023/11/14(壩)- 晇晈

- 2恖

2023擭10寧偲侾侾寧偼帬夑偺峛夑丄屛撿丄屛搶偱旈暓岞奐両摿暿奐斷両峠梩摿暿岞奐両暓憸揥偑怓乆偲峴傢...

1166 4 0 -

嫗搒10寧!捠忢旕岞奐偺幮帥岞奐偺寧仛嫗搒搶嶳嘙拞嫗嘓塃嫗嘜暁尒嶳壢嘑壓嫗嘊

2023/10/6(嬥) 乣 2023/10/28(搚)- 晇晈

- 2恖

偁傑傝抦傜傟偰偄側偄偑10寧偛傠偐傜嫗搒偱偼捠忢旕岞奐帥堾偑岞奐偝傟傞丅2023擭偼乽嫗搒廫擇栻巘楈応...

381 1 0 -

仧撧椙25仧夣宑嶌偺嶰広垻栱懮偲屆戙崑懓弌塤偲暔晹崿嵼抧堟(揷尨杮挰)

2023/9/16(搚) 乣 2023/9/18(寧)- 晇晈

- 2恖

枅擭晄掕婜偱岞奐偝傟傞夣宑嶌乽嶰広垻栱懮擛棃棫憸仐廳暥乿傪埨抲偡傞埨梴帥傊両偦偙偵偼屆戙偺戝榓偱...

736 1 0 -

仧暫屔惣嘑仧斨嵗偀乣!墌嫵帥偺巐揤墹偑90擭傇傝嵞夛!斄數帥&掃椦帥偱怉敮懢巕岞奐

2023/9/1(嬥) 乣 2023/9/4(寧)- 晇晈

- 2恖

昉楬丄斄數挰丄壛屆愳巗側偳旈暓弰傝仧彂幨嶳墌嫵帥偺巐揤墹憸偑90擭傇傝偵戝島摪傊堏摦両両仧斄數帥仌...

874 7 0

傒傫側偺僐儊儞僩乮0審乯

搳峞偡傞

搳峞偵嵺偟偰偼丄昁偢娤岝僈僀僪偛棙梡婯栺傪偛妋擣偔偩偝偄丅

暵偠傞奆條偑傛傝夣揔偵偛棙梡偄偨偩偔偨傔偺乽搳峞忋偺儖乕儖乿傗丄

搳峞撪梕偺棙梡偵娭偟偰婰嵹偟偰偍傝傑偡丅

偝傜偵昞帵偡傞