日本各地の酒造で造られている、日本酒の「地酒」。

地域ごとに個性あふれる地酒が増える中、もっと楽しんでみたいけれど知識がなくて…という方も多いのではないでしょうか。

そこで、地酒の定義から、純米酒や吟醸酒など地酒の種類、地域ごとの個性まで、知っておきたい基礎知識をまとめました。

ぜひ全国を旅しながら、自分にあった地酒を探し、楽しんでみてはいかがでしょうか。

地酒とは?清酒や日本酒との違いは?

地域ごとに生まれた日本酒「地酒」

日本酒は、他のお酒と比べてもあいまいな部分が多く、その名前からして確固たる定義がないのが特徴です。「清酒」というのは、法律における日本酒の正式名称ですが、同時に「日本酒」と表示しても良いことになっていますので、清酒=日本酒と考えて問題ありません。

「地酒」に関しても明確な定義が確立されているわけではありませんが、地酒はその名前が示す通り、特定の「地」で生まれた「酒」全般のこと。

全国規模で流通している大手メーカーの日本酒や、古くから日本酒の主産地だった兵庫県の灘や京都府の伏見以外で造られた日本酒を除いて、特定の地域でつくられる日本酒のことを広く地酒と呼んでいます。

地酒の特徴は、その土地の文化に合わせ、その土地の材料で造られるため、個性豊かな日本酒が多いこと。1970年代に地酒ブームが起こり、造り手が本当に作りたい酒造りを試みる流れが生まれ、幻の銘酒といわれるような地酒が数多く誕生しました。

その後、新しい日本酒造りにチャレンジする若い造り手たちも増え、味や香りはより多彩に。最近ではスパーリング日本酒なども若い方を中心に好まれています。

純米酒?大吟醸?地酒の種類について解説

「純米酒」「吟醸酒」「本醸造酒」の違い

地酒の種類は、まず原料によって分類されます。一つ目が、米と米麹だけで造られた「純米酒」、もう一つが、醸造アルコールが添加された「吟醸酒」と「本醸造酒」です。

醸造アルコールは、主にサトウキビを原料として発酵させた純度の高いアルコールのことで、適量を添加することで「スッキリした味」になるのが特徴です。

「吟醸酒」と「本醸造酒」は、醸造アルコールが添加されている点は同じですが、製法に違いがあります。「吟醸造り」という特別な製法で造られたものを「吟醸酒」と呼びます。

吟醸造りとは、60%以下に磨いたお米を低温で時間をかけて発酵させたもので、「吟香」と呼ばれるフルーティーな香りが特徴です。比べると本醸造酒は、香りは控えめでスッキリとした辛口の味わいです。

「吟醸酒」「大吟醸酒」の違い

地酒のもう一つの分類方法が「精米歩合(せいまいぶあい)」です。精米とは、お米の表面を削り、お酒の雑味となるたんぱく質や脂質、でんぷんなど取り除くこと。

精米して残った米の割合を%で表したものを精米歩合と呼び、大吟醸酒は50%以下、吟醸酒は60%以下、本醸造酒は70%以下と決められています。

中には30%以下にまで精米する大吟醸酒もあり、お米を傷つけないように磨くためには丸3日かかるとか。原料コストも高く、造り方にも手間と時間がかかることから、大吟醸酒はまさに酒蔵の技術を結集した最高級品と言えます。

高級品とはいえ、誰もが「大吟醸の方が美味しい」とならないのが、地酒の奥深いところ。

お米の甘さと豊潤な香りが特徴の大吟醸酒を好む方もいれば、フルーティな香りと味わいのバランスが整った吟醸酒や、すっきりとしたキレのある辛口の本醸造酒を好む方も。ぜひいろいろ試して、自分好みの香りや味わいのお酒を見つけてみてください。

地域ごとの味の特徴をご紹介

原料のお米や水、気候風土によっても違いが

日本では北から南まで全国に酒蔵があり、地域の特性や気候、杜氏(とうじ※酒造りを行う人)によって味に個性が生まれています。

一般的には、寒い地域では辛口、暖かい地域では甘口の地酒が多いのが特徴。

もちろん酒蔵や銘柄による違いもありますが、地域ごとの味の特徴や料理との相性を知っておくことで、地酒選びがもっと面白くなります。

北海道

地酒造りの歴史は浅いものの、寒冷な気候が酒造りに適した土地。

北海道の新鮮な海の幸ともよく合う淡麗辛口が特徴です。

東北

お米作りが盛んで、酒米の開発にも力を入れてきた地域。

秋田、宮城、山形、福島は淡麗辛口、青森はすっきりとした淡麗甘口が中心。

日本三大杜氏のひとつ「南部杜氏」の技を受け継ぐ岩手は濃醇甘口が特徴で、冬の厳しい寒さを和らげる「熱燗」での飲み方もオススメです。

関東

気候が酒造りに適していないため蔵元の数は多くありませんが、現在は豊富な水源を活かした高品質の日本酒が生み出されています。

群馬、栃木、東京は淡麗甘口、それ以外は淡麗辛口が特徴です。

中部

新潟を中心に日本海側は、良い酒造りの条件である気候、米、水の三拍子が揃い、吟醸酒や純米酒などの高級酒を数多く生産する銘醸地。豊富な魚介類に合わせた淡麗辛口が主流です。

石川、長野、愛知は濃醇甘口、富山は濃醇辛口です。

近畿

日本を代表する二大銘醸地のある近畿地方。

一つ目は、有名な酒米「山田錦」の産地である兵庫県灘地区で、豊潤辛口の力強い味わいから「男酒」と呼ばれています。

一方で「女酒」と呼ばれるのが、もう一つの銘醸地である京都伏見。名水で知られ、まろやかで口当たりのいい味わいが特徴です。

近畿全体では京都を中心に濃醇甘口が主流ですが、大阪は味の濃い料理にも負けない淡麗辛口です。

中国

軟水による醸造法を生み出した広島県のある中部地方は、軟水を使用した口当たりの柔らかな甘口が主流で、お魚や味の濃い食べ物に相性がいいのが特徴。

神話の中で神々が酒宴を開いた話が登場する島根や、地酒を代表する「獺祭(だっさい)」を生み出した山口など、豊かな自然のもと高品質のお酒が数多く造られています。

四国

水質の良い四万十川や仁淀川が流れる豊かな土地。

昔から酒好きが多いと言われている高知では辛口が好まれる一方で、瀬戸内海側の香川、徳島、愛媛では、白身魚を中心とした淡白な食文化にあう口当たりの優しい甘口が主流です。

九州・沖縄

焼酎文化の深い九州・沖縄地方ですが、九州北部は冬場の気温が低く、日本酒造りにも適した風土。特に福岡は酒米「山田錦」の有数な産地で、豊かな水源を利用した高品質な酒造りが行われています。

福岡と沖縄は淡麗辛口ですが、それ以外の県では甘口が主流です。

全国のおすすめ酒造

おすすめの酒蔵を厳選してご紹介!

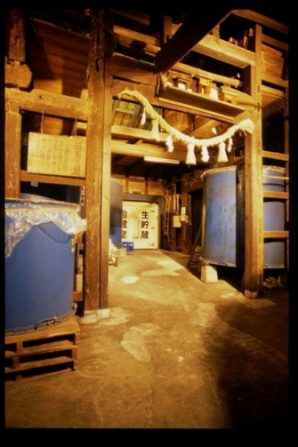

「酒蔵」とは、お酒を醸造したり貯蔵したりする蔵のこと。

日本全国にある酒蔵の中から、おすすめの酒蔵を紹介します。

見学や試飲ができる酒蔵も増えていますので、お酒好きの方は全国各地の「酒蔵巡り」をして、自分好みのお酒を探してみては?

\こちらの記事もチェック!/

全国のおすすめ酒造!酒蔵見学&試飲も

※この記事は2020年6月時点での情報です

※掲載されている情報や写真については最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください

※旅行・お出かけの際は、安全、体調に十分に配慮しましょう。お出かけの際は公式ホームページなどで最新の情報をご確認ください。

Akiko

Akiko

美味しいものを求めて、国内外を旅するライター。最近は山登りも始めるも、何よりの楽しみは下山後のビールと温泉。