雪の結晶には、どんな種類があるのでしょうか。六角形なのはよく知られていますが、五角形や三角形は?どんな風に成長するの?自分でできる観察方法はある?

この記事では、そんな雪の結晶にまつわるあれこれや、スマホを使った上手な撮影方法、観察しやすい場所の情報までお伝えします。

雪の結晶の種類

雪の結晶は、2012年に発表された研究(※1)によると、「大分類8種類、中分類39種類、小分類121種類」に分けられます。

とはいえ分子レベルで見ると、1つとして同じものは存在しないのだとか。以下、日常の観察でよく見られる、代表的な雪の結晶を見ていきましょう。

樹枝六花(じゅしろっか)

代表的なパターンのひとつ。中心の小さな核から、細長い「枝」が伸びているのでこの名前が付いています。

雲の水蒸気の量が多く、気温が-15℃前後のときに枝がよく伸びます。大きさは直径1~3mmから、大きいものは10mmほどもあります。

角板(かくばん)

雪の結晶の中でもっともシンプルなタイプ。

この形をベースに、六角形の角の部分に「枝」や「板」が成長することで複雑な形になっていくのですが、成長がとてもゆっくりだと角板のまま降ってきます。

そのため、大きさも小さく、平均0.1~1mm程度です。

広幅六花(ひろはばろっか)

上述の角板を中心に、角から少し枝が伸びたあと、もう一度枝の先に「板」が発達したタイプ。

水蒸気が少ないか、気温が少し高い(または逆に低い)環境でゆっくり成長するとこうなります。平均0.5~2mmぐらい。

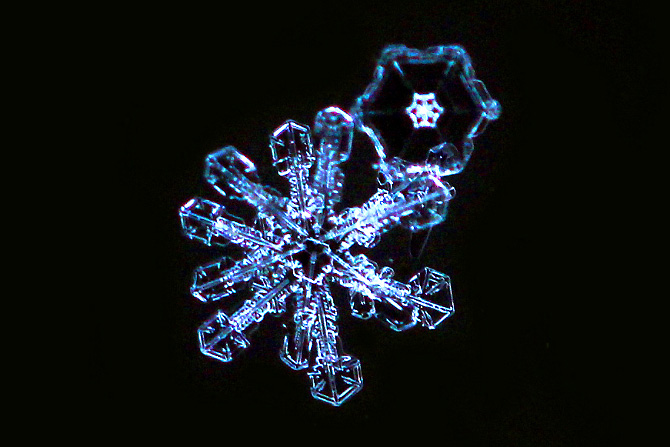

角板付樹枝(かくばんつきじゅし)

いったん樹枝状にグッと成長したあと、枝の先に板が発達したタイプです。写真のものは、さらに板の先に少し枝が伸び始めたあたりで地上に落ちてきたようです。平均1~3mm、大きいものは10mm。

樹枝付角板(じゅしつきかくばん)

上とは逆に、いったん角板が成長したあと、角の先に枝が伸びたタイプです。

写真のものは、枝の先にふたたび板ができはじめたあたりで地上に落ちてきたようです。環境の激変があったのでしょう。平均1~3mm、大きいものは10mm。

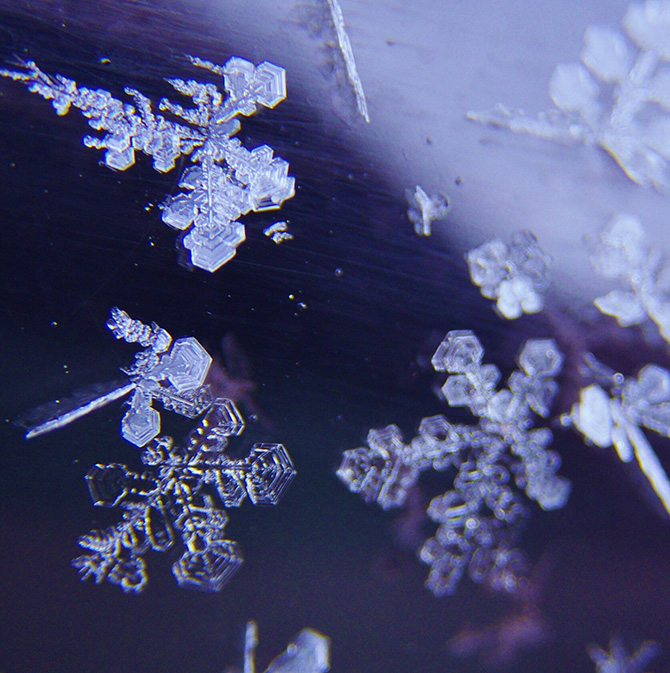

十二花(じゅうにか)

手前(左下)のものが十二花です。

角板がまだ小さいうちに空中でくっつき、十二角になります。その後、同じように枝を伸ばしたり板を発達させるので、最初から十二角だったように見えるのです。

同様のパターンで、十八花、二十四花などもあります。6の倍数ですね。

ちなみに、2012年に発表された分類は「グローバル分類」と呼ばれています。この図は、大分類8種類と中分類39種類を示したものです。

今までは、昭和20年代や40年代に提唱された分類を使っていたのですが、極域での観察結果なども加えて再構築されたのだとか。

雪の結晶の研究もどんどん進化しているのですね。

雪の結晶にいろいろな種類がある理由

なぜ六角形になる?

一言で言うと、水の分子は氷になるとき、六角柱(ろっかくちゅう)の形でくっつきやすいからです。

雲の中はとても寒く、水の分子は一つ一つが「過冷却」の状態でばらばらに漂っています(この時はまだ気体)。

これが、エアロゾルなど小さな微粒子などにぶつかったとき、そのショックで瞬時に凍り始め、六角柱の形でくっつきます。一気に個体になるわけです。

この六角柱がベースになり、まわりに水蒸気がどんどんくっついていくことで成長していきます。0.2mm以上になると「雪結晶」と呼ばれます。

なぜいろんな種類になるの?

ベースの小さな六角柱は、落下したり風に吹き上げられたりしつつ、いろんな雲の中を通り抜けて、人生(氷生?)を生きていきます。

そのとき、六角形の「角」に水蒸気がくっついて、枝が伸びたり、板が成長したりします。

枝が伸びるか、板が発達するかは気温と湿度によって決まります。

水蒸気が多く、温度が-15℃前後だと、枝が発達しやすくなります。それより少し温度が低いか、または少し高い状態だと、板が発達しやすくなります。

水蒸気の量が少ないと、成長がゆっくりになり、多くは六角柱そのものが成長します。

六角柱は、-4℃以上で平面方向(平べったい)、-4~-10℃で長軸方向(細長い)、-10~-22℃でまた平面方向、-22℃以下ではまた長軸方向に成長するという法則があります。

つまり、ずっと-22℃以下でただよっていると六角柱がすごく長くなり、柱や針のような形になります。

また、結晶が大きく成長したあと、降ってくる途中で分解したり、一部だけこわれたりすることもあります。角が3つや4つのものがあるのはそのためです。

雪の結晶は肉眼で観察できる?

雪の結晶は大きなものだと数mmから10mmぐらいまであるので、肉眼でも観察可能。しっかり見たいなら、以下のものがあると便利です。

・よく冷えた黒い布

雪を受ける下地(背景)です。深いブルーなどでもOK。よく冷えてさえいれば(-5℃以下が目安)、コートの表地などでも観察できます。

・マスク

息がかかると溶けやすいので、その防止のため。

・ルーペ

虫眼鏡のような大きなものでなくて構いません。100円均一で入手できる硬貨サイズでOK。大きめの結晶を手早く見たいときは倍率3~4倍程度、小さな結晶をじっくり観察したいときは8~10倍程度がおすすめです。

手軽なのは、「スマホの拡大鏡機能」を使って見ること。新しいスマホには標準で付いていることが多く、倍率もかなり高いので、お手持ちのスマホをチェックしてみてください。一例として、「一般設定」の「アクセシビリティ」などに設定があることが多いようです。

雪の結晶の写真を撮りたい!と思ったら

スマホのカメラでOK!ズームを最大にするか、「マクロ」「接写」などの設定があれば撮影できます。

コツは、「HDR:オン」「フラッシュ:オフ」にしておき、画面を長押しして「AE/AFロック」して撮影すること。

HDRは、影を自然な明るさにしてくれます。フラッシュをオフにするのは、距離が近すぎると白飛びしやすいため。

AE/AFロックは、「オートフォーカスを固定して、自分が動いてピントを微調整する」のがキモ。マクロ撮影時は、ピントの合う面が極端に浅くなるためです。

また、手ぶれしやすいので、連写をしておくと、中に1枚ぐらいブレていないのが残りやすいです。消すの大変ですけど…。

もっと拡大したい!と思ったら、クリップではさんで装着するタイプのスマホ用マクロレンズを用意しましょう。100円均一のお店や、ネット通販で入手可能です。

または、上述したルーペ越しに撮影するというテクもあります。

雪の結晶が観られる場所や条件

結晶を観察しやすい条件とは、上空の気温が-15~20℃で、水蒸気の量が多い日です。樹枝状に早く発達するので、大きく美しい結晶ができやすくなります。

地上の状態でいうと、

・気温が-5℃以下 → 観察中に溶けにくい

・積乱雲などの分厚い雲がない、風のない雪の日 → 結晶がこわれにくい

・ゲレンデなど標高が高く空気がきれいな場所 → チリが少なく、結晶に付着しにくい

という条件がそろえばバッチリです。

【記事出典・参考】公益社団法人日本雪氷学会

※1 菊池勝弘・亀田貴雄・樋口敬二・山下晃・雪結晶の新しい分類表を作る会メンバー(2012)「中緯度と極域での観測に基づいた新しい雪結晶の分類 ーグローバル分類ー」, 『雪氷』74, (3) 日本雪氷学会

\宿・ホテル検索はこちら/

※この記事は2025年10月6日時点での情報です。休業日や営業時間など掲載情報は変更の可能性があります。

※掲載の価格は全て税込価格です。

※掲載されている情報や写真については最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください。

※この記事は2025年10月にじゃらん編集部が更新しました。

ミキティ山田

ミキティ山田

旬な話題を求めて、いろいろな場所を取材・撮影する調査員。分厚い牛乳瓶メガネに隠したキュートな眼差しでネタをゲッチュー。得意技は自転車をかついで階段を登ること。ただしメガネのせいでよく転びます。