香りの道、と書いて、香道(こうどう)。耳馴染みがないという人も多いかもしれませんが、実は、茶道や華道と並ぶ日本三大芸道のひとつです。

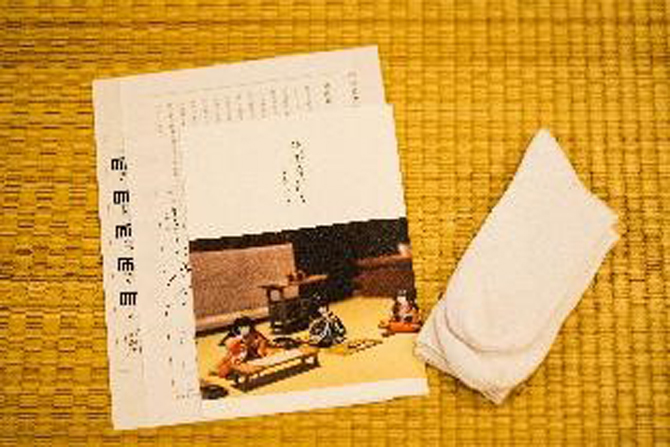

そんな日本の伝統、香道の世界に触れるべく、東京・麻布十番にある「香雅堂」へ。初心者でも気軽に参加できる「体験香席」に、香道初体験の編集部員がお邪魔してきました。

香木ってどこから生まれたの? 組香ってなに? 用語を聞いても、頭の中は疑問符だらけ。そんな初心者でも思わず夢中になってしまう、香道の奥深き魅力と基礎知識について、ご紹介します。

香道とは?まずは座学から、香道の入口へ

知られざる日本三大芸能のひとつ

香道とは、香木を焚き、その香りを“鑑賞する”日本伝統の芸道のこと。

茶道や華道とともに日本三大芸道のひとつに数えられていますが、その内容について詳しく知る人はそう多くないかもしれません。

東京・麻布にある香木・香道具専門店「香雅堂(こうがどう)」。ここでは、そんな知られざる香道の入口を覗くことができる体験香席を、毎月1回~2回開催。

独特の世界に触れながら、香道の歴史や作法、魅力について、初心者でも入門的に知ることができるのです。

今回は、香道初体験の編集部員が実際に「体験香席」に参加。初心者ならではの目線から、香道の魅力を入門的にご紹介したいと思います。

歴史、成り立ちなど、知的好奇心をくすぐる魅力がいっぱい

「日本で香りの歴史が始まったのは、約1500年ほど前。飛鳥時代に香木(こうぼく)が伝来し、仏様にお供えする焼香として使用されるようになりました。

その後、平安時代では、香木やスパイスを調合して貴族達が香水のように使っていました。

そして、現在の香道に近い形がはじまったのが、今から約500年くらい前。

室町時代の終わり頃に、茶道などさまざまな伝統芸能と同様のタイミングで花開き、それから時を経て、江戸時代中期、後期に最盛期を迎えたんです」

そう話すのは、店主・山田悠介さん。

体験香席ではまず、香道の基礎知識について知る座学からスタートします。といっても、堅苦しい“お勉強感”はゼロ。

丁寧な語り口と、知的好奇心をくすぐる興味深い内容にぐんぐん引きこまれていきます。

香道に欠かせない香木についての、謎めいたお話にも思わず興味津々に。

3種類の香木とは?

「香りのする木は多種ありますが、香木として扱うのはたった3種類。白檀(びゃくだん)、黄熟香(おうじゅくこう)、そして、沈香(じんこう)です。

これらに共通しているのは、今も昔もまったく日本では採れないということ。タイ、ベトナム、インドネシアなど東南アジアやインドが主産地であり、鎖国の時代には手に入れるのがなかなか大変だったようです」

人工ではつくりだせない、高級な沈香

山田さんが取り出したのが、手の平サイズの香木。これが、3つめに挙げた沈香だそうです。

「香道の世界において、もっとも主人公的存在がこの沈香。普通の木よりも比重が重く、水に沈むことがその名の由来です。」

「不思議なのが、原木はまったくといっていいほど香りがしないこと。

原木の一部が何かしらの要因で変質したときにだけ、特殊な香りを持つ沈香に変身するのですが、そのメカニズムは現代も謎に包まれたままなんです。

そのため沈香は、現代でも人工で育てることができない、大変貴重なものなのです」

香道では、この沈香をわずか約4mm四方に切り取って使用するのだとか。

それを、熱々の炭を入れた「炭団(たどん)」と呼ばれる道具の上へ乗せ、燃やさずに温めて、その熱によって香りを放出させて楽しむのだそうです。

座学の間も、ほのかに漂う上品な香りに思わずうっとりしてしまいました。

知識や経験がなくても大丈夫!香りを当てて楽しむ「組香」

香道には独特の作法がありますが、香りを「嗅ぐ」ではなく「聞く」と表現するのもそのひとつ。

香りを“聞き分ける”遊戯のことを、「組香(くみこう)」と言います。

流派によっても違いがあり、概ね300種類ほどの組香があるそうなのですが、今回は、なかでも代表的な組香として知られる源氏物語をテーマにした“源氏香”を体験することに。

ここからは、講師役の酒井さんがご案内してくださいました。

代表的な「組香」のひとつ“源氏香”。そのルールとは?

「源氏物語は、『香りの文学』とも言われるほど、物語のなかに香りが印象的に登場します。そんな背景もあって、組香に取り入れられたと考えられています。

5種類のお香を用意しましたので、お手元にある図を用いながら、遊んでいきましょう」

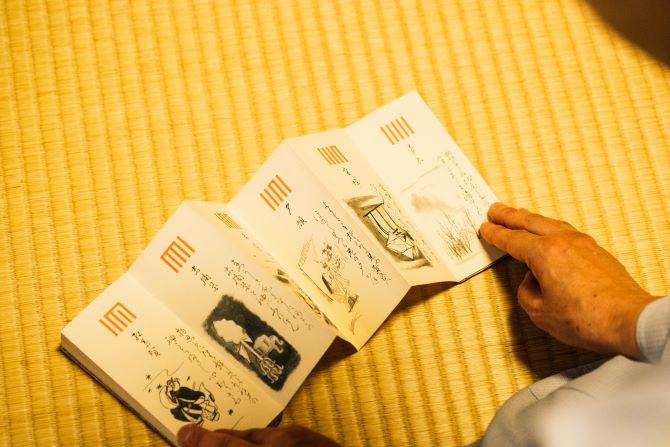

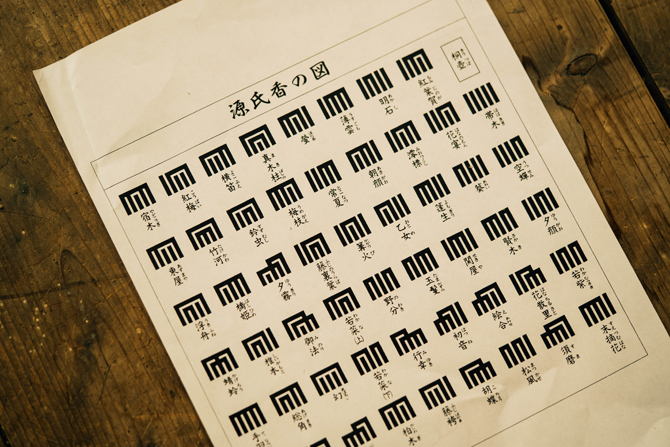

手元の図とは、全部で54巻ある源氏物語のうち、巻頭と巻尾をのぞく52巻名に、紋様のような記号がふられた図のことで、「源氏香の図」といいます。

着物などの意匠としても用いられているというこの香図ですが、本来は香りの組み合わせを表したものなのだそう。

さて、この図を使って、どんな風に遊ぶのでしょう?

「5種類の異なる香木を用意してカットします。そのなかから無作為に5つ取り出して、順番に香りを聞き、その組み合わせを当てて楽しむのが、“源氏香”です。

組み合わせは、全部で52通り。それを五本線で表したのが、この図です」

と、ここまで読んで、頭の中が混乱してきた人もいるかもしれません。ですが、ご安心を。

ざっくりと説明すると、“源氏香”とは、順番に5回香りを聞き、その5つのうち、同じ香りがどれだったか、その組み合わせを当てるというゲームのこと。

さらに体験では、ルールを簡略化してあり、5つのうち2つだけが同じ香りになるようあらかじめ準備。

その2つがどの組み合わせか聞き分ける、という遊びにアレンジされています。

和室空間で源氏物語をテーマにした“源氏香”を体験!

洋服のままでも、足を崩してもOK

さて、一通り座学を終えたら、いよいよ香席を行うお座敷へ。

お座敷と聞くと、正座が苦手な人はちょっと身構えてしまうかもしれませんが、心配はご無用。座布団や正座イスが準備されている上、あぐらや横座りなど、楽な姿勢で過ごしてOKなのだそう。

肩肘張らず、カジュアルに楽しむことができます。

香りを楽しみながら、香りを特徴づける「聞香」

専用の道具を携え、お座敷に座るのは「香元(こうもと)」と呼ばれるひと。香元とは、主催者側の主役であり、香木を焚き、香炉を準備する人のこと。体験香席ではすなわち、講師の酒井さんがその役回りを担います。

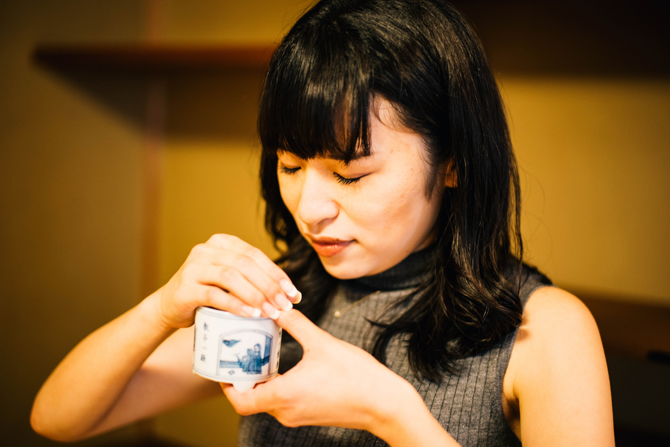

香元を囲むように着席し、挨拶の後、いよいよ香りを聞き分けていく「聞香(もんこう)」がスタートです。

順番にお客に香炉が回され、5つの香りが5周していきますが、組香の場合、香りを堪能しながらも、その特徴や印象をしっかりと記憶しておかなくてはなりません。

重要なのは1つめ。これを基準にして、後の香りを比較していくと、答えが導きやすいそう。

「香りの覚え方は人それぞれですが、最初の香りを何かに例えて覚えておくのがオススメ。

おばあちゃん家のタンスの香りに似ているとか、旅行した時のあの香りに似ているとか。

あるいは、なんとなく甘い香りだなとか、スーッとするなとか、感覚的な覚え方でもいいです。

最初の香りをしっかり記憶したら、次に2番目が出てきた時、香りを楽しみながら比較することができます」(酒井さん)

1〜5までの香りを比較していく

いよいよ、聞香です。自分の番がまわってきたら、右手で聞香炉を持ち上げ、左の手の平に乗せたら、右手をドーム状に丸く被せます。右手のなかに香りを閉じ込めるようなイメージ。

この状態で、人差し指と親指でつくった穴に鼻を近づけて、深呼吸を3回。

芳醇な香りに、思わずうっとり。3回終えたら、お隣との間に聞香炉を置きます。

なかなか言語化するのは、むずかしいけれど、自分なりの印象を手元の紙にメモ。2つめは、まだ大丈夫。

でも、3つめと続くと、なかなかその比較が難しくなってきますし、4つめ、5つめともなると…、

頭のなかは若干、混乱状態に。

今回体験した編集部の三田村は、次のように香りを表現していました。

「1つめは優しい甘い香り。2つめは、高級な黒烏龍茶のような香りがしたのと、香りそのものが強い気がしました。

3つめも香りは強いけど、2つめとは違う気がして…。それで4つめは、枝豆の香り。大豆じゃなくてもうちょっと青い感じの香りというか。

最後の5つめが、一番リラックスした香りでした」

正解は、あの「夕顔」

さて、5周を終えたら、自分なりの回答を記録紙に書いていきます。

この時は、「二」と「三」の香りが同じ、「夕顔」が正解でした。源氏物語のなかでも有名なあのお話です。

「六条御息所という恋人と付き合っていた光源氏ですが、夕顔という女性と出会い、今度はそちらに気を移してしまいます。

すると、六条の御息所の生き霊がやってきて、源氏がの目の前で夕顔をのろい殺してしまう。

女の情念は怖い、というお話ですね。そういうエピソードを知っていれば、その話をイメージしながら組香を楽しめます。

でも、源氏物語を知らなくても、当たり外れだけでも十分楽しめるのが、“源氏香”の楽しさです」

残念ながら、編集部・三田村の回答は、外れ。ビギナーズラックという訳にはいきませんでしたが、当たっても外れても楽しいのもまた組香の魅力。

和の空間で雅な気分に浸りながら、嗅覚を研ぎ澄ませ、集中するという非日常体験そのものが、なんとも新鮮で心地良いのです。

奥が深い香席の世界。一度体験すれば、きっとその魅力に引きこまれていくはずです。

ほかにもいろいろ!月替わりの「組香」

約300種類の組香から、季節に合った体験香席を企画

300ほどあるという組香ですが、「香雅堂」では月替わりでさまざまな体験香席を楽しめます。

例えば7月なら、「星合香」。七夕の二星伝説を題材とした組香と言われ、満天の星空に輝く二つの星を思い浮かべながら、七種の香りを鑑賞、聞き分けしていきます。

季節それぞれの組香をぜひ、体験してみて下さいね。

東京都港区麻布十番3-3-5

11時~18時

日曜、祝日 ※体験香席は月1〜2回の不定期開催

体験香席 6100円

【電車】東京メトロ・麻布十番駅 1番出口から徒歩1分

なし

「香雅堂」の詳細はこちら

「香雅堂」の口コミ・周辺情報はこちら

\宿・ホテル検索はこちら/

※この記事は2022年9月22日時点での情報です。休業日や営業時間など掲載情報は変更の可能性があります。日々状況が変化しておりますので、事前に各施設・店舗へ最新の情報をお問い合わせください。

※掲載されている情報や写真については最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください

※掲載の価格は全て税込価格です

曽田 夕紀子

曽田 夕紀子

編集ライター&カメラマン。2015年に浅草から東京の奥座敷、奥多摩町の山間へプチ移住。築150年の古民家で、夫・娘・猫3匹とともにカントリーライフを満喫中。旅、アウトドア、暮らし、グルメ、農業、サステナブルを主なテーマに、取材&撮影で全国各地へ。スキューバダイビング歴20年。http://www.miguel-web.info