やんまあさんの奈良県の旅行記

◆奈良市内⑫◆大元帥明王&歓喜天ets公開!6月6日は日本一アツイ西ノ京

- 夫婦

- 2人

- 芸術・文化

- 史跡・歴史

- イベント・祭り

秋篠寺『大元帥明王立像@重文』、唐招提寺『鑑真和上坐像@国宝』、常光寺『歓喜天』『大黒天半跏坐像』など西ノ京で特別公開が多い日で、法華寺『十一面観音立像@国宝』開扉!!平日朝一推奨!!●秋篠寺「大元帥明王立像」は宮中とも繋がりがある仏様で、全国に仏像として安置しているところがここ以外ない唯一無二の年1回の御開帳●奈良市押熊町にある常光寺で公開される「歓喜天」は大注目です。歓喜天は頭部が象で男性神と女性神が抱き合った姿の仏さまで、絶対秘仏としているところが多い!!常光寺の他で歓喜天を公開するのは西宮・神呪寺ぐらいかと。しかも常光寺の歓喜天は聖天信仰を流行らせた湛海作!元祖「歓喜天」はここにあり!!◆この旅行記は西ノ京の特別拝観のみ参拝しています。ここを含めての奈良西ノ京の寺巡りは「◆奈良市内④◆西ノ京 -薬師寺、唐招提寺、西大寺、秋篠寺- 」を参照。

神社ツウ やんまあさん 男性 / 40代

- 8227views

- 6参考になった!

- 0コメント

- 1日目2018年6月5日(火)

-

京都から山田川ICで降りて、秋篠寺に9:00に到着。9:30開始だが、9:00到着で駐車場あと3台&山門まで列をなし、2時間待ちの行列が・・・。バスツアー団体恐るべし・・・。

-

6月6日の西ノ京は秋篠寺、薬師寺、唐招提寺、常光寺と日付厳守!土日にスライドしない!男気のある寺で秘仏公開となる。秋篠寺は唯一無二の仏像&御朱印受付&御香水提供の日のため、2時間は覚悟すべし。バスツアーで見仏集団の動きも考えると唐招提寺は最後に持っていくなど効率的な周り方は捨てた方が良いかもしれない。

- 2日目2018年6月6日(水)

-

秋篠寺は奈良時代最後の天皇・光仁天皇が発願し、子・桓武天皇の勅命により造営された寺。伽藍が完成したのは平安遷都と同じ頃とされ、奈良時代最後の官寺となる。創建には別の説もあって、この地の所領であった秋篠氏が氏寺として造ったとか、後に菅原道真に続く、土師(ハジ)氏ゆかりの土地であったので土師氏が建立したとか創建は謎である。『日本後紀』では806年に崩御した桓武天皇の五七忌がここで行われたと記され、天皇とも関連の深い寺院であったことがわかる。鎮守社があり、祭神からも朝廷につながりが強いのは間違いない。個人的には土師氏推しで、大阪高槻・上宮天満宮など長岡京周辺に移ったと思っている。桓武天皇の遷移とともに。

-

6月6日は大元帥明王の開扉にあわせ「お香水」も振舞われるので、井戸の水を持ち帰りたい方はペットボトルなど忘れずに。実はこの閼伽井と大元帥明王には、深い関係があるそうです。大元帥明王待ちでなかなか前に進まないので、どっちかが順番待ちして別々で頂戴しました。ちなみに、帰りの11:20にはここに入るにも列ができていました。先に貰っておいてよかった!!

-

奈良の苔寺といえばここかと思っている。美仏&国宝&重文の仏像宝庫でも有名で、超レアな仏像「大元帥明王像」は6月6日だけ特別開扉される秘仏。年一&レアで唯一御朱印を書いていただける日のため、見仏者と御朱印集めの方もおり、平日&雨&9:00入りで2時間待ちした・・・。東京から来た人や、横浜から車で来た人など、聞いてはいたが想像以上。。たぶん45分経過でやっと苔スポットにたどり着いた・・。

-

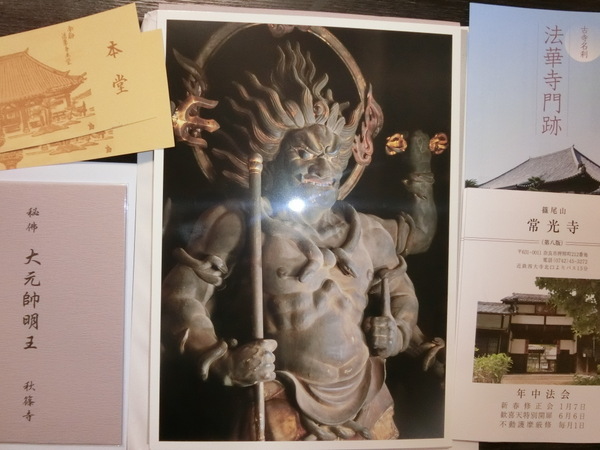

年に一度の秘仏「大元帥明王@重文」は敵や悪霊の降伏に絶大な功徳を発揮すると言われている。宮中では古くから大元帥明王の秘法が修法され、勅許を得ない修法や像の作成は禁止された。そのため、唯一伝わった像が秋篠寺にある像といわれている。 この明王は鎌倉時代作で像高は229.5cmと大きい。鎮護国家の秘法を伝える「大元帥御修法」の御本尊だけに、とにかく力強く、厳しい憤怒の表情をしている。六臂で、首や足には蛇が巻き付いていて、親指を突き上げたように見える左の印は「忿怒印」。この明王は、この世に一体しかいない貴重な仏である。

-

お堂を入った所で大元帥明王の大小の写真とお守りを販売していた。大は¥900、小は¥500で2種類ずつある。大元帥明王は最高の明王であり、大日如来の化身「不動明王」と同等の霊験を持つとされ、全ての明王の総帥という意味の名前。一面六臂で忿怒相で、六本の腕には三鈷杵、五鈷杵、剣、斧、棒を持ち、残る1本は人差し指を立てる印で、全身に蛇が巻きついている。最後に、秋篠寺では大元帥明王は「全国唯一」と謳っているが、噂によると京都醍醐寺塔頭・理性院@次回2087御開帳、大阪・正圓寺@秘仏、仙台・大崎八幡宮にもあるそうな。神社が入っているところが面白い。

-

大元師明王の脇侍も見仏してください。右側には小さめの阿弥陀如来坐像で、左側には金剛界式大日如来坐像と不動明王像が安置されてた。堂内は暗いので、断ったうえで、ペンライトを使用させていただいた。

-

秋篠寺の「本堂@国宝」と言えば「伎芸天立像@重文」で、「東洋のミューズ」と称される。秋篠寺の本堂の本尊は「薬師三尊@重文」と十二神将!所謂、チーム薬師が中心で、両端に伎芸天と「帝釈天立像@重文」で、薬師三尊横に「地蔵菩薩立像@重文」、「十一面観音菩薩立像@重文」を安置していた。法隆寺・東大寺・興福寺並みに見ごたえのある仏像を間近で拝見できる。本堂に安置される「伎芸天立像@重文」は、頭部は天平時代の乾漆造、胴体は鎌倉時代の木造で、シヴァ神の髪の間から生まれたという天女で、芸能をつかさどる女神として信仰されている。日本では珍しく、古像では唯一の作例。

-

本堂入口左側に安置されている五大明王も見逃せない。大威徳は牛に乗っていない、全部二臂で似ているので、大日如来以外の見極めが難しい・・。本堂右側にはポツンと愛染明王坐像が安置されていた。本堂を出て本堂左側には石仏がありました。役行者ですね。

-

国宝です!!法興寺などと同じ雰囲気を感じるお堂。

-

常光寺

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町212●生駒宝山寺とゆかりがあるお寺ということで湛海律師作の仏像が多数安置されている。6月6日は大聖歓喜天が開帳となる。大聖歓喜天@秘仏、不動三尊@湛海作、宇賀弁財天@湛海作、愛染明王@湛海作、鬼子母神@湛海作。歓喜天は秘仏中の秘仏で異形で、象頭人身の男神と女神が抱き合っている様式で、ここは女神が男神の両足を踏みつけているのが面白い。高さ30㎝ほどの御厨子に納められた小さな像だが見入ってしまった。ちなみに歓喜天は十一面観音の化身だそうで、奈良吉野の金剛峰寺では「歓喜天」と看板があり、観ると十一面観音で残念な思い出があるのだが、そういうことだったのか、謎が解けた。

-

常光寺

住職が寺の歴史などを説明してくれる。この寺で面白かった仏像は毘沙門と鬼子母神だろうか。2体とも半跏倚像なのに、びっくり。斬新な毘沙門は鎌倉時代作で帰って由緒を見ると伝運慶作とあった。そして、清水寺塔頭・随求堂(ずいぐいどう)で222年ぶりに公開された「大隨求菩薩」が安置されていた。住職も清水寺で公開された珍しい仏像と説明していたが、実は江戸時代に結構作られているようだ。京都・壬生寺の宝物館でも見仏可能ですよ言おうかと思ったが大人の対応をした。因みに、ここにも長谷寺式十一面観音立像を発見。西ノ京は長谷寺式十一面観音立像が多いのはなんでだ??

-

常光寺

金剛界・胎蔵界曼荼羅と仏画を見て、本堂までの渡り廊下にみうらじゅん氏のサイン色紙発見。やっぱ、来てるんだ。ちなみに、拝観後は無料でお茶がいただけます。また、境内には天満宮があります。道は狭いので運転は注意ください!!

-

お腹へった~~ということで、飛び込んだ。久しぶりのモスです。セットを頼み、チキンナゲットも注文。最近、マクドナルドとファーストキッチンが多いのだが、やっぱ、モスは美味しい。

-

美仏「十一面観音像@国宝」は、絶世の美女で慈悲深かった光明皇后のお姿を彫り上げたと伝えられる。腕が膝まで長いが違和感がなく観音の特徴がよく出ている。色気を感じる平安初期の仏像で、光明皇后の命日に合わせての御開帳!!秋篠寺と一転、人が少ない!!が、この後、見仏バスが到着するようなので、先にサッと参拝!!この十一面観音を気に入った方は滋賀・向源寺、石道寺の十一面観音立像も見仏することをオススメする。

-

美仏「十一面観音像@国宝」周りは四天王が守護している。堂内右側には、本尊お前立が安置されており、顔は似せているが右手に錫杖を持つ「長谷寺式十一面観音立像」となっていた。その横には2017年に全国3カ所で行われた「西大寺展」で展示された「文殊菩薩坐像@重文」が安置されていた。X線検査で体内に大量の納入物が見つかった!!その新聞が無料配布されていた。これ、国宝になるなと思うので凝視しておいた。しかし、奈良には良い文殊が多いな。。安倍文殊院には快慶作の国宝、西大寺、プリティ文殊を安置する般若寺、そして興福寺にも国宝があるし。文殊に関しては京都より奈良が断トツで上だな。

-

●維摩居士坐像@国宝は前回、公開されていなかったと認識している。初見仏だが、不思議な仏像だった。平成29年に国宝指定されたらしい。元々は興福寺のものらしく8世紀にはここに移されたとのこと。そういえば、最近、滋賀・石山寺でピースサインをしている維摩居士坐像を見仏したが、やっと繋がった!?おめでとう国宝!!って言った欲しかったのね。 ●聖徳太子像のほとんどが2才像か16才像で、摂政時代の仏像が稀に作られるのだが、ここは3才像があった・・・。いや、確かに顔は同じで若干、体が大きい気がするが、これ絶対に2才像でしょ・・・。と妻とボソボソ話していた。 ●平安時代の如来、伎芸天、梵天の仏頭が安置されていた。如来は東大寺の仏頭??と勘違いしたくらい、雰囲気なども似ている。もしかしたら、運慶の父・康慶より前の慶派初期作なのではないか?と感じる。

-

法華寺 国宝十一面観音菩薩立像特別開扉(6月)

奈良市

前回もそうだが、写真などで観るよりも二回りも小さい気がするのでオペラグラスなどで見仏するのがよい。堂内には説明が流れているのでゆっくり見ましょう。

-

数年前に海龍王寺など近辺の秘仏公開時に来たので、寺内は人でごった返していた記憶があるが、平日&雨のためじっくり拝観できた。

-

江戸時代初期に作られ、横笛堂は滝口入道との悲恋の物語で有名な横笛が出家後に住んだといわれるもの。客殿は京都御所から移築したもの。

-

法華寺 国史跡名勝庭園公開

奈良市

4月1日から6月10日ぐらいで、公開される。本堂と併せた共通券を買えば1000円で本堂の国宝仏像とカキツバタで有名な名勝庭園が楽しめる。

-

西大寺展のトークショーで説明した僧が笑いを取っていた「ならファ」。駐車場2000台もあるらしく、昼食はここがよい。ちなみに屋上からは平城宮跡や春日山などが望めるのだが、秋篠寺で雨の中で2時間待ちだったので、登る余裕もなく・・。次へ!!時間がない・・。

-

西大寺駅からも近く、オシャレな店。

-

今回は行けなかったが、昔、西大寺参拝後に行ったところ。スープ・サラダ・惣菜2種・メイン料理・パンorライス・デザートで980円なので、かなりお得感があります。+100円でドリンクが付きます。

-

「名物・牛たん焼き」で有名な店が出来ていた。数日をかけて熟成を行っているので、 分厚いのに柔らかく、焼肉屋の牛たんとは違います。本場仙台の仕込みが味わえます。

-

駐車場は1時間300円で、その後は1時間ごとに200円の上限1500円です。車は、ならファにおいて参拝するのもよい。2017年に、あべのハルカス&山口市立美術館行われた「西大寺展」に行きましたが、さほど西大寺のものが出ていなかったので、久しぶりの見仏。拝観は、本堂・愛染堂・四王堂は年中無休だが、聚宝館は期間限定なので、事前に調べて見仏すべし。 本堂には「清凉寺式釈迦如来立像@重文」に「文殊菩薩騎獅像@重文ならびに四侍者像」、「弥勒菩薩坐像」を安置し、愛染堂は秘仏「愛染明王坐像@重文」と「興正菩薩叡尊上人坐像@重文」となる。四王堂は西大寺を創った「称徳天皇」誓願の四天王像をまつるお堂で、「十一面観音立像@重文」と「四天王像ならびに邪鬼@重文」を安置している。

-

駐車場は500円なので、ここを拠点に薬師寺などを周るのもよい。先日、京都・壬生寺で本尊「地蔵菩薩立像@重文」が特別公開された。切金文様が素晴らしく、歴史を感じる地蔵菩薩に見とれていたのだが、その本尊はここ出身の仏像であることを知った。火災により本尊もなくなったため、総本山・唐招提寺が渡したらしい。どれだけ素晴らしい仏像を持っているんだ。。

-

唐招提寺 開山忌舎利会

奈良市

鑑真の命日6月6日の前後5日~7日の3日間のみ、その徳を偲んで「舎利会御諱法要」が午後1時から講堂で行われるのだが、秋篠寺のバスツアーの方が、唐招提寺に行くと言っていたので、後回しにしたので見れなかった・・。

-

本尊・盧舎那仏坐像、本当に千本の手を持つ千手観音、薬師如来を安置している。長岡京・平安京に遷都するまで日本の中心であった奈良は、京都の寺が兵火による火災などで焼けたりしているのと同様に、奈良も火災による被害はあったが、当時のまま修理されており、この金堂は天平時代のままの姿と言われている。

-

あ金堂の右斜め後ろに建ち鎌倉時代の礼堂で重要文化財。唐招提寺創建当時、鼓楼の位置には経楼が建っており、金堂左斜め後ろに位置する鐘楼と対を成していた。

-

金堂背後にある講堂は平城京の東朝集殿のもので、講堂内には鎌倉時代の弥勒菩薩坐像、および奈良時代の持国天立像、増長天立像が安置されており、重文である。かつては奈良時代に作られた仏像が複数安置されていたが、今では宝蔵に移され、その一部が季節限定で展示されている。

-

礼堂の東側、経蔵の北側に建つ奈良時代の校倉造倉庫。そっくりな校倉の建物が2棟あるが、左が宝蔵、右が経蔵。ともに国宝。

-

唐招提寺を創建した「開山」の祖であり、苦難の末日本に渡来し仏教の戒律伝授や社会事業に功績をあげた「鑑真和上」の墓所(開山御廟)がある。

-

唐招提寺 鑑真和上坐像特別開扉

奈良市

毎年公開されている鑑真和上坐像@国宝!!実は博物館などの出開帳でしか見たことがなく、初お堂での拝観したが、別料金か。。。。鑑真は各お堂を抜け、境内の奥まった鑑真墓所・鑑真和上御廟更という苔むした静かなところで眠っている。

-

秋篠寺で予想以上に時間が掛かったので、今回はスルー。

-

前の唐招提寺から西大寺に向けて歩くか?西ノ京駅に戻り近鉄尼ヶ辻駅で降ります。薬師寺唯一の別格本山で、東大寺大仏殿の試作版とも言われる。本尊の脇侍がうっすら笑顔で足の組みかたが面白い。本尊は重文です。

- 3日目2018年6月7日(木)

-

秋篠寺 9:00ごろ

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺

-

秋篠寺 11:40ごろ。

-

常光寺

-

常光寺

-

常光寺

-

常光寺

◆奈良市内⑫◆大元帥明王&歓喜天ets公開!6月6日は日本一アツイ西ノ京

1日目の旅ルート

やんまあさんの他の旅行記

-

湖南⑧湖東⑭甲賀⑥★滋賀イチョウ落葉!50年ぶり開帳/秘仏公開/特別展を巡る【滋賀湖東シリーズ/湖南シリーズ/甲賀シリーズ】

2023/10/6(金) ~ 2023/11/14(火)- 夫婦

- 2人

2023年10月と11月は滋賀の甲賀、湖南、湖東で秘仏公開!特別開扉!紅葉特別公開!仏像展が色々と行わ...

1108 4 0 -

京都10月!通常非公開の社寺公開の月★京都東山⑭中京⑨右京⑯伏見山科⑦下京③

2023/10/6(金) ~ 2023/10/28(土)- 夫婦

- 2人

あまり知られていないが10月ごろから京都では通常非公開寺院が公開される。2023年は「京都十二薬師霊場...

359 1 0 -

◆奈良25◆快慶作の三尺阿弥陀と古代豪族出雲と物部混在地域(田原本町)

2023/9/16(土) ~ 2023/9/18(月)- 夫婦

- 2人

毎年不定期で公開される快慶作「三尺阿弥陀如来立像@重文」を安置する安養寺へ!そこには古代の大和で...

693 1 0 -

◆兵庫西⑦◆磐座ぁ~!円教寺の四天王が90年ぶり再会!斑鳩寺&鶴林寺で植髪太子公開

2023/9/1(金) ~ 2023/9/4(月)- 夫婦

- 2人

姫路、斑鳩町、加古川市など秘仏巡り◆書写山円教寺の四天王像が90年ぶりに大講堂へ移動!!◆斑鳩寺&...

829 7 0

みんなのコメント(0件)

投稿する

投稿に際しては、必ず観光ガイドご利用規約をご確認ください。

閉じる皆様がより快適にご利用いただくための「投稿上のルール」や、

投稿内容の利用に関して記載しております。

さらに表示する