やんまあさんの京都府の旅行記

◆京都北②上京⑤◆上賀茂神社!京都御所!西賀茂神社仏閣&ランチ&甘味

- 夫婦

- 2人

- 芸術・文化

- 史跡・歴史

- グルメ

- イベント・祭り

- その他

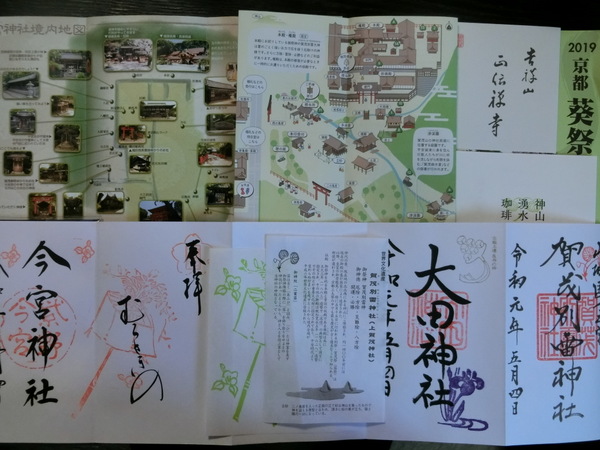

◆上賀茂・西賀茂⇒午前中が勝負の上賀茂神社!注目は上賀茂神社よりもさらに古い「大田神社」と安くて美味しいランチ&スイーツ!本当は石清水祭、春日祭と共に三勅祭の一つであり、京都三大祭りの1つ「葵祭」を集中して参拝しようとしたが、令和元年ニュースで意気消沈。。祭祀がない日に上賀茂神社を巡る。そして、西賀茂地域の神社仏閣へ!!妻オススメの「西賀茂チーズ」を食したり、今宮神社で江戸にタイムスリップ!?◆御所周辺⇒5/5は、みなさん下鴨神社&上賀茂神社に行くはずだから、令和元年!!御所に記帳に行った!!というか妻がどうしても行きたいと言うので・・。

神社ツウ やんまあさん 男性 / 40代

- 5911views

- 10参考になった!

- 0コメント

- 1日目2019年4月30日(火)

-

4日目(2019/5/3)⇒西院の人気国産和牛ランチ店でランチ!!!

-

5日目(2019/5/4)⇒上賀茂神社に車を駐車して上賀茂神社⇒二葉神社⇒大田神社と境外摂社へ行って、マニアックな西賀茂の神社仏閣参り!美味しいランチとスイーツ店ブラリ!!ラストは今宮神社へ!!あぶり餅いただく旅!!!

-

6日目(2019/5/5)⇒京都御所&護王神社へ!!太陽の周りに虹が!!!!京都御所とセットで行けるところは北側の相国寺、東側の廬山寺など見どころが多いのだが、最近行ったので、詳細は『◆京都東山④中京③上京②大阪①★都路里,西国三十三草創1300年(京都編②清水寺/六波羅蜜/六角堂),第52回京都非公開文化財特別公開と秦氏!?』参照。

- 2日目2019年5月1日(水)

-

09:00-17:00

競馬足汰式

京都市北区

GWの5月1日に「賀茂競馬足汰式(くらべうまあしぞろえ)」が行われる。 5月5日に上賀茂神社で行われる「賀茂競馬」に向けて、試走で健康状態などをチェックし、組み合わせ(対戦相手)が確定する大事な神事。 出走する馬や、乗馬する騎手(乗尻)は境内の「ならの小川」のところで、禊をしたり、一頭一頭神職の前に進み出る儀式などが執り行われる。

- 3日目2019年5月2日(木)

- 4日目2019年5月3日(金)

-

11:00-12:00

一日100食!!売れたら閉店ガラガラ!!ある意味「働き方改革」の最先端を走っている店と言ってもよい。国産牛のステーキを1000円でいただけ、テレビでも取り上げられる名店!!

-

14:00-17:00

流鏑馬神事

京都市左京区

下鴨神社で「葵祭」の前儀として行われる。名称は違うが、武士の間で平安末期から鎌倉時代に盛んだった「騎射」がルーツと言われている。神社境内の糺の森に設けられた約400メートルの直線馬場の途中3カ所に的を立て、馬上から鏑矢で的を射る神事です。

- 5日目2019年5月4日(土)

-

08:00-09:00

久我神社

京都市北区紫竹下竹殿町47。境内西側の鳥居から車で入ることも可能。上賀茂神社と同様に砂利を綺麗に文様を描いているので、入るのに勇気がいる(笑)。この神社は賀茂別雷神社(上賀茂神社)の境外摂社で、祭神は「賀茂建角身命(かもたけつのみ)」という、神武天皇東征の際、八咫烏となって皇軍を導いた神様。後に久我の地に住み、開拓して地域を興したため祀られることになった。『山城風土記』によれば、奈良葛城・高鴨から京都木津川・岡田鴨神社へ、そしてここで滞在し、今の賀茂社となったと記されている。久我神社は創建以来「大宮」と呼ばれ、いまでも前の通りは大宮通と呼ばれ、当時の名称が残っているのでここに比定して間違いなさそう。また、延喜式にも記載されている式内社で、現在の本殿、拝殿は江戸時代に建てられたものだが、本殿は上賀茂神社と同じ一間社流造で、拝殿は切妻造りだが正面が妻側となる特異な建て方。ということで、上賀茂神社の本殿は拝観しないと見れないので、ここで本殿が味わえる。

-

14:00-15:00

ズーセスヴェゲトゥス

京都府京都市北区紫竹下竹殿町16。営業時間は12:00から18:00。ドイツで約9年間修業し、国家資格である製菓マイスターの称号を取得した店主がつくるバウムクーヘン屋。

-

09:00-10:00

朧八瑞雲堂

京都府京都市北区紫竹上竹殿町43-1。久我神社から上賀茂神社へ向かうため北上するとある。営業時間は09:00からだが、8:35の段階で40名ほど並んでいた。[おぼろやずいうんどう]と読み、行列のできる和スイーツ店。★生銅鑼焼・・・これでもか!と詰まった抹茶クリームてんこ盛りの「生銅鑼焼(なまどらやき)@340円」を売っている。一人1個しか買えない店ですぐに売り切れる。★栗餅三笠・・・大ぶりの三笠で、ふわふわの羽二重餅・あんこ・栗をはさんだ人気の和菓子。中身はあんことあんこで餅をはさみ、どこをかじっても栗があるほどたっぷり栗が入っている。★おぼろ・・・3色のわらび餅で、この店で一番おいしいのは、これです!!(写真は以前に期間限定で大丸で買って家で食したものです。)

-

09:00-10:00

上賀茂神社の御祭神「賀茂別雷大神」は、母「玉依日売(たまよりひめ)」が境内を流れる御手洗川に流れてきた白羽の矢を床に置いたところ懐妊したとされる。玉依日売と父「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」は下鴨神社に祀られている。 上賀茂の祭神である「賀茂別雷大神」の「別雷」とは若い雷(神鳴り)という意味もあるそうだ。

-

09:00-10:00

下鴨神社の参道は糺の森があるが、ここは芝生になり、斎王桜が植えられている。GWは「賀茂競馬」があるため、それように整備されている。二の鳥居前には「神馬舎」があり、土日祝は白馬が出社?している。100円で人参エサやりができる。いや、奉納でき2ショット写真が頂ける。運が良ければ、ペロッと舐めていただける!?

-

二の鳥居を越えると細殿があり、その前に「立砂(たてずな)」と呼ばれる盛り砂がある。これは賀茂別雷神が降臨したと伝えられる本殿の背後に位置する「神山(こうやま)」を模したもので、立砂の頂には神様が降臨する際の目印に松葉が立てられているのだが、左右で松葉の針!?の数が違うのでよく見るべし。そして、この円錐形の立砂こそが、神社で頂ける「清めの砂」の起源となったとされる。

-

09:00-12:00

賀茂氏の氏神を祀る神社で、葵祭(賀茂祭)などは賀茂神社両社共同で実施される。賀茂=京都!のイメージだが、山城風土記では奈良から京都に移動するときに、南山城にある加茂に一度腰を下ろし、最終ここに根付いたとしている。丹後王国にある元伊勢籠神社の祭神はここの神様と同神としているのだが、両神社共に神武東征に案内した話が残っておりそういう伝承になるのも分かる気がする。また、平安京遷都で桓武天皇は秦氏と賀茂氏に許可を得たとされており、秦氏の氏社・伏見稲荷大社では賀茂氏の社があることから親族関係とも言われている。また、伊勢神宮と同じ斎王の制度もあり、いろいろな神社と繋がりがある不思議な神社でもある。

-

朱色の楼門は紅葉時には紅葉とのコントラストが素晴らしい!!この楼門には「上賀茂神社境内マップ」が置いてあるので、それを手に摂社・末社を参拝することをオススメする。ひとまず、本殿参拝をした。

-

社の背にある神山は、祭神である賀茂別雷大神が降り立ったとされる神聖な場所(御神体)。その神山から湧き出る「神山湧水(こうやまゆうすい)」を使用して煎れるコーヒーが「神山湧水珈琲|煎@400円」です。下鴨神社では境内の茶屋で”さる餅”を復活させたのに対抗してか、セット@650円にすると上賀茂名物「やきもち」2つが付いてくる。販売は境内西側の社務所横で9:00より販売!!あっ、やきもちって福岡・太宰府天満宮の「梅ヶ枝餅」に似ている気がする。

-

神山から湧き出る「神山湧水(こうやまゆうすい)」を使用して煎れるコーヒーが「神山湧水珈琲|煎@400円」

神山湧水珈琲「煎」上賀茂神社新スポット!!

-

神山から湧き出る「神山湧水(こうやまゆうすい)」を使用して煎れるコーヒーが「神山湧水珈琲|煎@400円」

神山湧水珈琲「煎」上賀茂神社新スポット!!

-

09:00-10:00

片山御子神社(片岡社)は、紫式部もお参りしたと伝えられる縁結びの神様を祀る歴史ある社。上賀茂神社の祭神「賀茂別雷大神」の母「玉依比売命」を祀っているのだが、「賀茂別雷大神」に仕えて祭司を司ったとも言われていることから、初代斎王と言ってもよいかと。そのことから、片山御子神社は第一摂社として上賀茂神社の祭礼でも、まず最初に祭りを行うのが恒例になっている。

-

09:00-10:00

「片岡社」近くにある「岩上(がんじょう)」は由緒より『賀茂祭(葵祭)には宮司がこの岩の上で、神のご意志を伝える「返祝詞(かえしのりと)」を行う神聖な場所である。(中略)この岩上は神山と共に賀茂信仰の原点であり、古代祭祀の形を今に伝える場所である。神と人との心の通路でもあり、「気」の集中する場所である。』とある。つまり、ここで脈々と祝詞をあげていたということだろう。伊勢神宮も神様が降りる依代とは別に紙を祀る(祝詞をあげる)場所が別にある。

-

09:00-10:00

境内には摂社・末社として、高龍神を祀る「新宮神社」や 若宮神を祀る「若宮神社」や 奈良刀自神を祀る「奈良神社」や祭りに関係が強い「賀茂山口神社」や「須波神社」がある。葵祭のあたりは門を閉じているようだ。残念・・。

-

10:00-12:00

二葉姫稲荷神社(二葉神社)

上賀茂神社の二の鳥居をくぐって右に向かうと「賀茂山口神社」があり、そこを抜けると二葉姫稲荷神社(ふたばひめいなりじんじゃ)がある。上賀茂神社の第一摂社「片山御子社(片岡社)」の神宮寺の鎮守社らしい。すでに神宮寺は廃寺になり神社だけが残っている。境内からの町並みが素晴らしいが、稲荷と言いつつ龍神なども祀られており、ここ周辺の人々に守られている神社と思われる。ただ、この周辺って、上賀茂神社の社家だよな。ということは上賀茂の氏子が守っているということ??水=龍神=水を管理する加茂氏から、そう思うのであった。

-

10:00-11:00

賀茂山口神社前の庭園「渉渓園」は無料で入れます。城南宮を思い出す庭園で、平安貴族の姿で歌を詠む「加茂曲水宴」などの祭事にも使われるところ。賀茂曲水宴は毎年4月の第2日曜日に行われ、川に盃を流して、盃が目の前を通り過ぎる前に和歌を詠む平安時代の雅な曲水宴を再現したもの。

-

10:00-11:00

「渉渓園」は苔好きには堪らないところ。小川が流れて木々に囲まれているため、涼しいので夏場は、ここで休むのが良いかと思う。写真の手前の石は、入ったらダメというマークです。

-

10:00-11:00

「渉渓園」に「願い石」というものがあった。この辺りは龍の住む池があったと言われており、池の底から出土した石が、この願い石のようだ。両手で同時に石に触れることで、その力をもらうことができるようです。龍??あっ近くの「二葉姫稲荷神社(二葉神社)」に龍神が居たな・・。ここに神宮寺があったのかも・・。

-

10:00-12:00

斎王代女人列御禊の儀

京都市左京区

ニュースでよく見る神事ですが、関西だけかな~。。斎王代・女人列に参加する女性が、神様への御奉仕の前に、境内を流れる御手洗川で身を清め、穢れを洗い流す神事。上賀茂神社と下鴨神社で1年交代で行われ、2019年は下鴨神社の番である。十二単姿の斎王が童女4人を従え、清流に両手を浸して身を清め、祓いを受ける。そして、15日の葵祭へに続く。2020年はココ!!

-

10:00-11:00

因みに上賀茂神社には「御物忌川」、「御手洗川」という2つの川が本殿を挟む形で流れ、それらが合流して「楢(なら)の小川」となった形でさらに境内を流れている。「楢(なら)の小川」は、葵祭や「夏越の祓(なごしのはらえ)」の際の禊(みそぎ)の儀式を行う場所としても知られている。

-

10:00-11:00

「ならの小川」に沿うと「奈良神社」、「山森神社」、「梶田神社」に参拝できる。ならの小川を歩いていると、鴨発見!!流れが強いですが、優雅に泳いでいます!?

-

11:00-12:00

賀茂別雷神社から大田神社までを「上賀茂神社の社家通り」と言う。これは上賀茂神社の神職が住んでいたところで、京都の水をコントロールしていた賀茂氏の末裔が今でも住んでいるそうな。今では、ギャラリーやカフェ、漬物屋なども並んでいる。

-

11:00-12:00

上賀茂神社一の鳥居前にもある「すぐき漬」の本店がある。門内を覗いた瞬間、下鴨茶寮などの歴史ある老舗感がハンパなく、入れなかった。

-

11:00-12:00

明治までの神仏習合が残っており、ところどころ寺?と思わせる造りの家もある。その中で「西村家別邸」は400円で見学できる。この別邸は、明治時代に建てられたとされ、美しい日本庭園が楽しめる。現存する社家の中では最も古い庭園で、1181年に上賀茂神社の18代目神主・藤木重保が作庭したと言われている。散策が可能な奥庭には、ここでしか見ることのできないという原生植物の「カモシダ」(賀茂羊歯)が生えている。

-

11:00-12:00

賀茂別雷神社から大田神社までの社家通りには上賀茂神社の境外摂社「藤木神社」などがある。祭神は「瀬織津姫神(せおりつひめ)」で、明神川沿いに佇む小祠で、樹齢500年といわれる古木の下に祀られている。セオリツは上賀茂神社の摂社でも祀られ、そこには”下の病に御利益がある”と説明があった。

-

11:00-12:00

京都府京都市北区上賀茂本山340。神域に入った瞬間「おお~」とよい空気感のある神社。上賀茂神社が、伊勢神宮・内宮、籠神社、大神神社、松尾大社、下鴨神社とすると、ここは伊勢神宮・瀧原宮、真名井神社@奥宮、桧原神社@大神神社摂社&元伊勢、月読神社@松尾大社摂社、御蔭神社@下鴨神社摂社と言えば通じるか。ここは御朱印もあります。

-

11:00-12:00

上賀茂神社の境外摂社で導きの神であり、伊勢の産土神「サルタヒコ」と芸能の神様で妻の「アメノウズメ」を祀っている。摂社となるが、起源は上賀茂神社よりも古く上賀茂では最古の神社と言われている。因みに昔は「恩多社」とも呼ばれていた。「恩多社」と書いて、読み方は「おんたしゃ」、「おおたしゃ」、「おおたじんじゃ」・・バンザーイ!バンザーイ!古社らしく祭りも受け継がれている。最後に、かきつばたで有名。かきつばたは平安時代から、毎年咲き続けており、GW明け頃から咲き始め、5月中旬の満開になる。国の天然記念物に指定されており、『小倉百人一首』の藤原定家の父の藤原俊成の古歌にも詠まれている。「神山(こうやま)や 大田の沢の かきつばた ふかきたのみは 色にみゆらむ」と。歌の意味は「神山の近くにある大田神社のかきつばたに、深くお願いする色事は、かきつばたの色のように美しいのだろうか。」です。

-

11:00-12:00

大田神社のカキツバタ群生

京都市北区

上賀茂神社の東にある「上賀茂神社社家」を通り、境外摂社「大田神社」にあるカキツバタの群生がある。5月4日時点では全開ではなかったが、満開時は素晴らしいのを京都紹介テレビで観た。

-

11:00-12:00

上賀茂特産『すぐき漬』!!賀茂別雷神社から大田神社までの社家通りに本店があるが、販売はここで行っているようだ。上賀茂神社内にこの店の駐車場もある。

-

11:00-12:00

「やきもち」の歴史は「すぐき」ほどは古くはなさそう。それでも江戸時代には上賀茂神社の門前であんこが入っていない餅を販売していたようで、江戸中期以降に上賀茂神社で行われる「葵祭」に合わせて餡子を入れたやきもちを販売するようになり、次第に門前菓子として「やきもち」が有名になったようです。上賀茂神社の「やきもち」として有名店が2つある。一つは「神馬堂」で創業130年という老舗。もう一つはここである。ちなみに、上賀茂神社の御神水で煎れた珈琲に付いてくる「やきもち」はここのもの!!

-

11:00-12:00

上賀茂神社の入り口前のバス停そばにある、そばとうどんの店。値段は1,000円以内に収まるメニューばかりなので、観光地を多く周るため、食事時間は短くしたい人はオススメかも。

-

11:00-12:00

上賀茂神社西側の参道と鴨川に挟まれた道にある店で「やきもち」が有名。お餅であずき餡を包んで焼いただけのシンプルな和菓子で、あんこの甘さと香ばしさが絶妙なバランス。手作りのため大量生産できないことから、平日でも午前中に売り切れてしまうことが多いとか。

-

12:00-13:00

創業60周年の大衆食堂で、懐かしい味の日本食定食屋さん。すぐに満席になる人気店で、ここに入ろうとしたが、すでに並んでいたので今回はスルー。前に妻が食べたらしく「さば煮定食」は真っ黒で見た目はあんまりだが、食べると美味しいようだ。

-

12:00-13:00

どんどん丼

京都府京都市北区大宮南田尻町67番地4 御園橋ビル1階。国産牛を使って贅沢に食べられるステーキ丼が魅力の店で、京都市右京区西院にある「佰食屋」風味で、食べ比べしようとしたが、閉店したようです。。

-

12:00-13:00

四季によって変わるメニューで、京野菜を贅沢に使った御膳が数種類あり、主菜を好みで選ぶことができる。周りの店は安いのだが、ここは1000円以上が相場の店!!私たちは「ごはんセット@1300円」をチョイス!!ご飯+おかず+豚汁+コーヒーのセットで、妻は和風ハンバーグをチョイス。

-

12:00-13:00

私は厚くて甘い味噌トンカツをチョイス!!あれっ??写真より小さい・・。しかし、衣はサクッとしており美味しい!!この店は店内もよい感じでオススメ!!さてさて、1700円のランチは400円のスイーツが付きます。2200円のランチはプラスで釜飯が付きます!!京都らしい和洋定食をどうぞ!! !!!

-

12:00-13:00

リバース

上賀茂神社西側の通り。1コインで結構な量が出る学生御用達のランチ&喫茶店です。最初はここで食べようとしたが、本当に学生だらけでみっちり人がいるので、違う店にしました。

-

12:00-13:00

食べ過ぎたので、ちょっと歩こうかと境内を再参拝した。午後に本殿に向かうと長蛇の列が・・・。朝は待ちなしだったんですけど。。さすが、世界遺産&葵祭&観光地神社です。下鴨神社になるともっと凄そうだな・・。朝一推奨です!!

-

12:00-13:00

舞殿左に御朱印専用コーナーがあるのだが、ここも列ができていた。下鴨神社や上賀茂神社は御朱印を書く人が複数いるので流れは早いのだが、新元号フィーバーですかね。ここの御朱印は9:00から開始だが、9:00より前は左手の社務所に行けば御朱印を頂ける!!ということで、上賀茂神社は朝一に参拝するのがベスト!!!!

-

12:00-12:00

午後になると神馬舎も並んでいた。100円で人参をあげられる。受付の方が上手く写真を撮る方法を伝授しているが、一番上手く撮るコツは動画で撮って家でキャプチャにするのがベストだ!?(笑)

-

13:00-14:00

大将軍神社

京都市北区西賀茂角社町129に鎮座。桓武天皇は平安京造営にあたり、王城鎮護のため京の四隅に『大将軍』を祀り、この神社を北の守り神とした。なお、もとは推古天皇の頃、ここ西賀茂の地にあった瓦屋を守護するために建立された神社とも伝えられる。 最後に、駐車場はないので、置き場所には注意。あっ有料駐車場はあります。

-

13:00-14:00

大将軍神社

祭神は祀る神社が少ない「磐長姫命(いわながひめ)」で、西賀茂地域の産土神として崇敬されている。絶世の美女「コナハナサクヤヒメ」の姉で、姉妹でニニギの嫁になる方向だったが、ニニギはイワナガヒメを返す。コノハナは綺麗だが散るのが早く、イワナガヒメは長寿を示すので、ニニギに姉妹を娶るようにしたのだが、イワナガヒメを返したため、神様も寿命が持つことになったとさ。ちなみに、コノハナサクヤヒメは富士山や浅間系神社に祀られることが多い山の神でもあり、女性が山に入れないのは嫉妬するからであるとか。最後に、東山区にも大将軍神社があるが、そちらの祭神はスサノオになっている。北野天満宮の南には大将軍八神社があり、今宮神社にも大将軍神社がある。ちなみに今宮神社の大将軍神社は元々は大覚寺にあったらしい。神仏分離で今宮神社に移したと思われる。

-

13:00-14:00

大将軍神社

境内の西側末社は、1591年に造営された上賀茂神社の摂社・片岡社旧本殿を、1628年から1636年の間に移築したもの。一間社流造で、賀茂社最古の建物とされている。神社の面白いところは、一之宮などの遷宮で古材がリユースされるところ。私が知る限り、一番面白いのは奈良・円成寺境内にある社@国宝で、これは鎌倉時代の春日大社の古材である。これが一番古いはず!!!

-

13:00-14:00

京都府京都市北区西賀茂坊ノ後町15。西賀茂チーズが妻オススメです!!店の1番人気で、2種類のチーズを混ぜているみたいで、ふわとろのスフレタイプ。要冷蔵で賞味期限が3日間です。が、暑いので車の中で頂きました。

-

13:00-14:00

神光院

京都市北区西賀茂神光院町120で駐車場あり。京都三弘法のひとつといわれ本尊は弘法大師像。「西賀茂の弘法さん」として親しまれている。富岡鉄斎は幼い頃ここで数年過ごした。例年7月には「キウリ加持」が行われる。 肉体の病気をキウリに封じ込み、これを土中に埋めてキウリが自然界に溶け込むと同時に病気も同化消滅するという奇祭。境内では、銭形平次、暴れん坊将軍、御家人斬九郎等の時代劇映画の撮影がたびたび行われたとか。

-

13:00-14:00

西方寺

京都市北区西賀茂鎮守菴町50。苔寺の西方寺と同じ名称ですが関係ありません。正伝寺から少し南に下ったところにあり、五山送り火の「船形万燈籠」を灯している寺。拝観できないときがあるので注意。

-

13:00-14:00

北区西賀茂北鎮守庵町72。鎌倉時代、東巌慧安禅師が一条今出川に仏殿を構え、1282年に今の地に移った。駐車場から5分ほど緩やかな登り参道を歩く。本堂へのアプローチが素晴らしく、紅葉時は素晴らしい写真が撮れそう!!

-

13:00-14:00

本堂@重文は1652年の伏見城御成御殿を移築したもので、内部の襖絵は狩野山楽筆、廊下に血天井がある。庭園は江戸初期の枯山水となっており、歴史的には新しい寺。この景色を見た瞬間、西京区の大原野にある「正法寺」の風景を思い出した。

-

13:00-14:00

あのデビッドボウイがお忍びで来て涙した静寂な絶景である。縁側に腰を下ろしてボ~としていると時間が経つのを忘れる。デビッドボウイも来たためか、拝観受付には英語も書かれていた。

-

13:00-14:00

ああああ~狸谷山不動院のオブジェがここにもいた!?(狸谷山不動院ですべて見つけるとプレゼントがいただけるのだが、)こんなとこに置かれても見つからんわな!?

-

13:00-14:00

霊源寺

京都市北区西賀茂北今原町41。本尊は釈迦如来像。1636年に後水尾天皇が仏頂国師に開山を指示し創建。当初は霊源庵と呼ばれた。1671年に御所の清涼殿の用材により仏殿を建立し、1862年に岩倉具視が本寺で出家隠棲したことで知られている。拝観できないときがあるので注意。

-

14:00-16:00

久しぶりの「今宮神社」の祭神はオオクニヌシの別名「大己貴命(おおなむち)」、オオクニヌシの長男坊「事代主命(ことしろぬし)」とスサノオノ妻「奇稲田姫命(くしなだ)」と出雲系の神社。994年に船岡の上に創立されたといわれ、疫病の神として信仰が厚い。一条天皇は疫病鎮めのために1001年に三柱を勧請した。本殿は1902年の再建で、西にある疫神社が元々あった社で祭神はスサノオである。ということは、八坂神社とも所縁があるような気がしてならないのは私だけか??

-

14:00-15:00

拝殿には立派な神輿が飾られ、写真スポットになっていた。GWから京都では葵祭がメインになるが、5月5日は今宮祭が行われ、立派な神輿が巡幸する。また、5月12日の葵祭・御蔭蔡が行われているとき、ここでは「還幸祭」が行われる。立派な神輿ですね~。

-

14:00-15:00

ここの本殿は平野神社を思い出す本殿である。左にはスサノオを祀る「疫神社」となっている。本殿右側には社務所があり、御朱印と大きなスタンプが頂ける。そして、ここにも西賀茂と同じく京都平安京を守護するために鎮座させた「大将軍神社」がある!!

-

14:00-15:00

伏見稲荷大社にもある、石を叩いて願いを言って、持ち上げて軽かったら願いが叶うと言う神社アトラクション「阿保賢さん」がある。また、八社には大国社、蛭子社、八幡社、熱田社、住吉社、香取社、鏡作社、諏訪社と出雲系と天神系の社が並んでいる。

-

14:00-15:00

この神社にはアマテラスを祀る神明社系はないが、ツクヨミを祀る「月読神社」が鎮座している。しかも、他の摂社とは違う形で高台に祀られており、元々はここが中心だったのでは?と疑ってしまう。階段を登るとガサガサと音が鳴り、そこにはヤモリ?かイモリ?が2匹いた。夫婦??

-

15:00-16:00

日本最古の和菓子屋さん。平安時代には菓子屋として営業していたらしく、応仁の乱や飢饉の際に、庶民に餅を振舞ったという逸話や、千利休が茶菓子として利用したなどの逸話が残っている。

-

15:00-16:00

お隣の「かざりや」が待ち状態だったので、こちらに入った。こちらに入ると、向かいの待ちはなくなり、こちらに人が並びだした。人間の心理は面白いなと思っていると、あぶり餅が運ばれてきた。多いなと思うが、食べるとすぐです。白みそが癖になる味ですね。

-

15:00-16:00

かざりやのあぶり餅は、炭火の香ばしさは同様ですが、お餅がふんわりとしています。味噌の風味も少し濃いのが特徴。こちらも一皿13本で急須のお茶がついて500円となっています。

-

15:00-16:00

今宮神社の境内にあるあぶり餅で有名な店で、テイクアウトでも店でも食せる。向かいの「一文字屋和輔」と食べ比べすべし。 ちなみに両店ともにテイクアウトは3セット(3人前)からですが、こっそり聞くと2セットでもよいよと言ってくれます。ということで、持ち帰り!!

-

14:00-15:00

2019年3月16日から2019年6月9日に大徳寺塔頭・興臨院で春の特別公開。加賀藩の前田家の菩提寺となっていることから、本堂@重文は室町時代の建築様式をよく表しており、本堂前の枯山水庭園は理想の蓬莱世界を表現していると評される。その他、重要文化財も多い。

-

14:00-15:00

大徳寺黄梅院 春の特別公開

京都市北区

大徳寺塔頭で春秋に特別公開をする。1562年に織田信長が父・信秀の菩提のために小庵を建立されたことが始まり。重文の本堂・庫裡・唐門を公開している。毎年公開するので、時間があれば行けばよいかと。

-

14:00-15:00

細川忠興創建の大徳寺塔頭(京都府京都市北区紫野大徳寺町73-1)で拝観料は400円。龍安寺のように座ってお庭をじっくり拝見できるなど庭園好きオススメ。

-

14:00-15:00

大徳寺塔頭(京都府京都市北区紫野大徳寺町82-1)で拝観料は350円。石庭が素晴らしい!! 砂で水の流れを表現した枯山水庭園もある。 秀吉と家康が対局したとされる碁盤と碁筒がお寺に残されていました。

-

14:00-15:00

大徳寺塔頭で「ずいほういん」と読む。キリシタン大名の「大友宗麟」が、1535年に菩提寺として創建。本堂・唐門・表門が重文で創建当時のもの。枯山水の名園として知られている。

-

13:00-17:00

古武道奉納

京都市左京区

5月4日に下鴨神社で行われる。古武道奉納は葵祭の前祭として行われ、古武道奉納には、全国からいろいろな武道・武術関連の流派が参加する。

-

13:00-14:00

キャピタル東洋亭 本店

京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町28番地の3。明治30年創業の老舗洋食屋の本店で、高島屋を行ったことがあるのだが、大阪にも展開しているそうな。今度、上賀茂神社のお祭り以外の時に来ようと思う。

- 6日目2019年5月5日(日)

-

09:00-11:00

京都御苑の中は、平安時代の文化を今にしっかりと残した趣と美しさがあり、とにかく広い・・。京都御所と閑院宮邸跡と3神社が見れます。食事&お土産どころもあり思った以上に時間が掛かる。

-

09:00-10:00

令和元年記帳&通年公開になったので、御所の駐車場に車を停めた。明治維新までの天皇が住んでいたところ。御所内には様々な御殿が存在する歴史ある場所。中でも紫宸殿は最も格式の高い正殿で、重要な儀式が行われていた場所でもある。

-

09:00-10:00

拝観は事前申込みと春秋の一般公開のみでしたが、通年公開されるようになった。無料のパンフレットを頂き、中を見ると解説が聞けるアプリのQRコードがあった。それを落として、拝観した。

-

09:00-16:00

一般公開のときに来たことがあるが、列をなしてみる形でストレスだったが、通年拝観になる、程よい人の多さで本来の空気感などが味わえるようになった。朱色の門内にある「紫宸殿」は最も重要な建物で、左近の桜、右近の橘がある。前は庭になり、天皇の重要な行事ごとが行われる。

-

09:00-10:00

御池庭と小御所と御学問所のところに蹴鞠をするところがある。実際にここで蹴鞠をし、天皇が見られたそうだ。ということは下鴨神社、白峯神社で行われる蹴鞠のお祭りで登場する、あの集団が来るんだなとピンッときた(笑)。

-

09:00-11:00

御内庭は京都の神社仏閣を感じさせる庭で、新緑が映えていた。紅葉時は注目の穴場になるであろう。時間が経ち、人が増えてきた~。記帳を終えた人たちだな。

-

09:00-11:00

今回行き忘れました。。

-

09:00-11:00

京都御所の西側に鎮座し、平安京の建都に貢献された「和気清麻呂」を祭神としている。元々は京都高雄・神護寺の境内に祀られていたのだが、江戸時代末の1851年ごろに、歴史的功績を讃え創建した。境内には狛猪としている。それは和気清麻呂公の旅の途中で、どこからともなく300頭ものイノシシがあらわれ守護したことにちなんでいる。祭神「和気清麻呂」は岡山県和気町出身で、奈良時代から平安時代初期にかけて活躍した人物で、有名なのが宇佐八幡宮神託事件。この事件は、称徳天皇の寵愛を一身に受けた僧・道鏡が皇位につこうとするのを阻止する為、九州の宇佐八幡宮まで赴き正しい神託を天皇に報告したが、道鏡の怒りを買い鹿児島・大隅へ流された。その際、道鏡の刺客によって足の筋を切られて立つこともままならない程足の具合が悪くなったが、イノシシの加護によって再び立ち上がることができるようになったそう。 幾多の困難と怪我に見舞われながらも国のため尽くした祭神はいつしか足腰の守護神と言われるようになったとさ。という物語が境内の外側にパネルで説明されている。最後に道鏡は実は皇族の血を持つ者であったという説もある。

-

09:00-11:00

手水舎は猪になっており、ブヒブヒ言っている!!と妻が言う。なんで豚の鳴き声を流しているんだ?しかも、どこから流しているんだ?と思ったが、水があふれないようにあふれる水を取る筒があり、そこに吸い込まれる水の音だった・・。

-

09:00-11:00

平野神社や今宮神社と同じ本殿・拝殿で、好きなタイプの造りだった。境内では、あちこちに猪のオブジェがあった。境内には和気清麻呂像やさざれ石がある。休憩所には大報恩寺のおかめ像と同じく猪像などが多く奉納され、飾ってあった。

-

09:00-10:00

京都府京都市上京区京都御苑内にある「宗像神社」⇒祭神「宗像三女神(多紀理比売命、多岐都比売命、市寸島比売命」で、「倉稲魂神」と「天岩戸開神」の2柱を配祀する。

-

09:00-10:00

京都府京都市上京区京都御苑内にある「宗像神社」⇒795年に桓武天皇の勅命により、皇居鎮護の神として宗像大社より勧請し、自邸の西南隅に祀ったのが始まり。注目株は「少将井社 」で、祭神はスサノオの妻「クシイナダ」 である。中京区の少将井・少将井御旅両町の間にあった八坂神社旅所を遷祀したものらしい。そのため、現在も祇園祭の後祭で八坂神社から神職が参拝し、祇園祭斎行の報告をするそうだ。

-

09:00-10:00

京都府京都市上京区京都御苑内にある「宗像神社」⇒何?この「京都観光神社」って??祭神は導きの神「サルタヒコ」です。旅行先でご当地カードを集めれば、ご当地特産物が当たる企画には、サルタヒコを彷彿とさせるキャラクターがあるので納得!?

-

10:00-11:00

京都御苑の南西角にある「閑院宮邸跡」は、美しい庭園と貴重な宮家建築を拝観でき、収納展示室や庭園は無料なのがありがたい。というか、お金取るべきだと思う仕上がり。閑院宮家は伏見宮・桂宮・有栖川宮と並ぶ四親王家の1つで、1779年の後桃園天皇の崩御に伴い閑院宮家で、平成から令和でメディアで取り上げられた「光格天皇」が践祚(せんそ)して以来、現在の皇統はこの宮家の血統に当たる。

-

10:00-11:00

もう少し暗ければ、京都の神社仏閣の雑誌・写真集に使われる縁側を額縁に見立てた写真が撮れるのだが、朝で晴天の日は無理か・・。

-

10:00-11:00

京都御苑南側にある「拾翠亭」は旧九条家の遺構です。原則、金曜と土曜に拝観可能ですが、葵祭や時代祭りのときは休館される。この日は団体客への予約で拝観NGでした。残念・・。

-

10:00-11:00

京都府京都市上京区京都御苑内にある「厳島神社」⇒池と傍らの拾翠亭はもと九条家のもので、この社は同家の鎮守社だった。社前の石鳥居は笠木が唐破風で京都三珍鳥居の一つ。祭神は宗像三神となっている。

-

10:00-11:00

京都御苑の「賀陽宮邸跡」がある。西側の烏丸通に「朝彦親王」の邸宅があった。そしてその庭に榧の巨木があったことから「賀陽宮」と称したらしい。親王は青蓮院門跡で、天台座主をつとめてきたが、尊皇攘夷派から敵視され、明治維新後は広島に移されたらしい。

-

10:00-11:00

京都府京都市上京区京都御苑内にある「白雲神社」⇒ここは神職がおり、御朱印列ができていた。って、令和元年10連休は、京都中心地の神社仏閣あちこちで、御朱印の列ができているな~と思う。

-

10:00-11:00

京都府京都市上京区京都御苑内にある「白雲神社」⇒本殿裏に周ると磐座発見!!その名は「薬師石」で古代からあるそうな。石を撫でて体の悪い部分(ケガ、病気)の部分を擦ると回復するようです。ひとまず夫婦で全身を撫でていた。

-

10:00-11:00

通称「御所の小道」と言われているそうだ。前々から気になっていた線で、自然にできた自転車道のようです。この小道は御苑側のメンテナンスで消されるようだが、また全く同じところに道が復活するみたいです。

-

10:00-11:00

仙洞御所の庭園は中央に大きな池があリ、その池は北池と南池に分かれていて、この可愛い紅葉橋で区切られている。が、入れないです・・・。

-

10:00-11:00

さて、駐車場に戻るところで、記帳前が騒がしい。なぜか空に向かって写真を撮っている人ばかり。見上げると太陽の周りに虹が出来ていた。これは虹ではなく「八口」というもので、結構、見れるらしい。

-

11:00-12:00

昼食!!早めに入るべし!!良心的な値段でした。12:00にはとてつもない行列ができていました。というか、近くにいろいろ店があるんですがね~。ただ、商業地なので、日曜は休みの店が多いのも事実です。

-

11:00-13:00

歩射神事

京都市左京区

下鴨神社で行われる祓の神事。平安時代に宮中で行われていた「射礼の儀」が始まりと伝えられ、葵祭の沿道を弓矢を使って清める魔除けの神事です。神職が境内から楼門上を弓矢を越えさせるのが始まり。

-

13:00-15:00

賀茂競馬

京都市北区

★葵祭:5月5日14:00頃~ 賀茂競馬(競駈)★5月5日に1000年以上も続く「葵祭(賀茂祭)」の祭儀「賀茂競馬(くらべうま)」が執り行われる。両日とも、境内の参道脇の広い芝生内に設けられた馬場を、馬が駆け抜ける迫力のある神事。その昔、端午の節句に天下泰平・五穀豊穣を祈願して宮中で開催されていたもので、 その様子が「徒然草」にも描かれている上賀茂神社の賀茂競馬は、1093年から続いている。

- 7日目2019年5月6日(月)

- 8日目2019年5月7日(火)

- 9日目2019年5月8日(水)

◆京都北②上京⑤◆上賀茂神社!京都御所!西賀茂神社仏閣&ランチ&甘味

1日目の旅ルート

やんまあさんの他の旅行記

-

湖南⑧湖東⑭甲賀⑥★滋賀イチョウ落葉!50年ぶり開帳/秘仏公開/特別展を巡る【滋賀湖東シリーズ/湖南シリーズ/甲賀シリーズ】

2023/10/6(金) ~ 2023/11/14(火)- 夫婦

- 2人

2023年10月と11月は滋賀の甲賀、湖南、湖東で秘仏公開!特別開扉!紅葉特別公開!仏像展が色々と行わ...

1226 4 0 -

京都10月!通常非公開の社寺公開の月★京都東山⑭中京⑨右京⑯伏見山科⑦下京③

2023/10/6(金) ~ 2023/10/28(土)- 夫婦

- 2人

あまり知られていないが10月ごろから京都では通常非公開寺院が公開される。2023年は「京都十二薬師霊場...

399 1 0 -

◆奈良25◆快慶作の三尺阿弥陀と古代豪族出雲と物部混在地域(田原本町)

2023/9/16(土) ~ 2023/9/18(月)- 夫婦

- 2人

毎年不定期で公開される快慶作「三尺阿弥陀如来立像@重文」を安置する安養寺へ!そこには古代の大和で...

759 1 0 -

◆兵庫西⑦◆磐座ぁ~!円教寺の四天王が90年ぶり再会!斑鳩寺&鶴林寺で植髪太子公開

2023/9/1(金) ~ 2023/9/4(月)- 夫婦

- 2人

姫路、斑鳩町、加古川市など秘仏巡り◆書写山円教寺の四天王像が90年ぶりに大講堂へ移動!!◆斑鳩寺&...

903 7 0

みんなのコメント(0件)

投稿する

投稿に際しては、必ず観光ガイドご利用規約をご確認ください。

閉じる皆様がより快適にご利用いただくための「投稿上のルール」や、

投稿内容の利用に関して記載しております。

さらに表示する