日本三大祭りとは?

神田明神の神田祭、八坂神社の祇園祭、大阪天満宮の天神祭…。日本には全国各地に大きなお祭りがあります。お祭り好きなら、自分だけの“推し”のお祭りがあるのでは?

この記事は、『祭りで日本を盛り上げる』オマツリジャパンさんの監修のもと、日本三大祭りとねぶたなど地方のお祭りをご紹介します!

※この記事は2021年6月18日時点での情報です。休業日や営業時間など掲載情報は変更の可能性があります。日々状況が変化しておりますので、事前に各施設・店舗へ最新の情報をお問い合わせください。

日本三大祭りとは

日本三大祭りとは、神田祭(かんだまつり:東京都)、祇園祭(ぎおんまつり:京都府)、天神祭(てんじんまつり:大阪府)の3つとするのが一般的です。

このほかにも、地方ごとの三大祭りもあります。地方の三大祭りは、下でご紹介しますね。

これらの“三大”は、著名人や公的な組織が決めているわけではありません。歴史の積み重ねのなかで、人々に言い習わされてきた…というだけのもの。なので、当然異論もあります。

「日本三大ブック」を著した日本三大協会によると、日本語には三でくくる文化があるのだとか。三種の神器・御三家・日本三景や、三度目の正直・石の上にも三年などのことわざもそう。

つまり日本三大祭りは、京都、大阪、江戸という大都市をはじめ全国で行われてきた歴史あるお祭りを、人々が憧れと賞賛の気持ちを込めて3つにまとめたもの。人それぞれに異論はあっても、応援したい熱い気持ちがこもっていることは間違いなさそうです。

【参考】

加瀬清志・畑田国男「日本三大ブック」講談社、1993年

日本のお祭りの由来とは

お祭りの定義は、「ささげ物をして神様を迎え、おもてなしをして神様と人とのつながりを深める行事」。ここまでは世界共通です。お祝いの場合も、なにかを祈る場合もあります。

日本では、稲作が行事のベースになってきました。農繁期に入る前の春の祭り、夏の疫病除けの祭り(農作物の場合も、人の場合も)、収穫を祝う秋の祭り、来期の豊作を願う冬の祭りなど、四季それぞれにあります。

京都の祗園祭は、夏の疫病を払う御霊会(ごりょうえ)がルーツ。青森のねぶた祭りは、人形を病気や災いの身代わりにして川や海に流す「眠り(ねむり/ねぶり)流し」がもとになったという説があります。

日本三大喧嘩祭りにも数えられる福島県の「飯坂けんか祭」や、愛媛県の「新居浜太鼓祭り」などは、五穀豊穣に感謝する秋の収穫祭なのだとか。

こんなふうに、「○○三大祭り」と呼ばれる大きなお祭りも、元をたどれば私たちの生活の一部から生まれています。

さてここからは、日本三大祭りと各地の三大祭りをご紹介します!

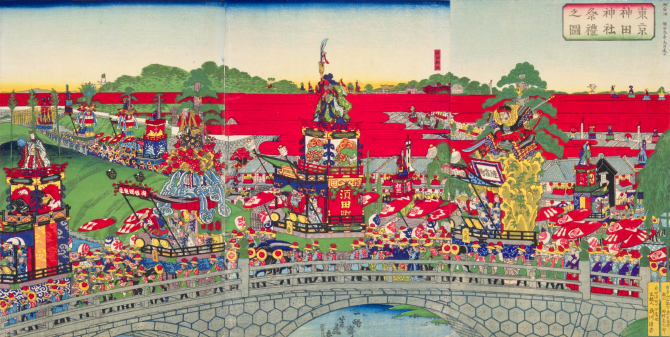

神田祭

神田祭とは、「神田明神」の名で親しまれている神田神社の例祭です。本祭・陰祭が年ごとに交互に行われ、本祭は西暦の奇数年に催されます。

徳川家康も神田神社を尊崇し、関ヶ原の戦いにのぞむ際には必勝を祈祷したとか。偶然にも例祭日である9月15日にみごと勝利したため、徳川幕府の守り神として篤い崇敬を受け、神田祭は縁起の良い祭礼として盛大に執り行われるようになりました。

のちに、明治25年の台風や疫病流行の時期を避けるためと、現在の外神田への遷座が新暦の5月であったことから、現在では5月15日を中心に行われています。

神田祭の見どころ

神田祭の見どころは、5月15日に近い土曜日に行われる神幸祭(しんこうさい)。「一の宮鳳輦(ほうれん)」「二の宮神輿」「三の宮鳳輦 」などの華麗な山車が氏子108町会をまわり、祓い清めます。

翌日の神輿宮入 (みこしみやいり)は、揃いの半纏を着た氏子さんが、大小200超の神輿を担いで練り歩く行事。粋でいなせな江戸っ子の心意気を垣間見られます。

[開催日程]5月15日を中心とした数日間(本祭は西暦奇数年に隔年開催)

[開催場所]東京都千代田区外神田2-16-2 神田神社周辺

[屋台の有無]有

[アクセス]【電車】JR中央線・総武線 御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅(1番口)より徒歩5分など 【車】首都高神田橋ICより約5分

「神田祭」の詳細はこちら

祗園祭

祗園祭とは、京都・八坂神社の祭礼です。もともとは平安時代に始まった疫病や死者の怨霊を鎮めるためのお祭りで、明治時代までは祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)と呼ばれていました。

「コンチキチン」という鉦(かね)の音と、山鉾(やまほこ)に乗ったお囃子方(はやしかた)の笛や太鼓が流れてくれば、京の街は夏一色。

7月1日の吉符入(きっぷいり)から始まって、31日の「疫神社夏越祭」まで、1カ月のロングラン。例年17日と24日に行われている「京都祇園祭の山鉾行事」は、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

祗園祭の見どころ

祇園祭の見どころは、なんといっても神輿渡御(みこしとぎょ)と33基の山鉾巡行。

神輿渡御は祭礼の中心で、大神輿が各氏子町を清めて回ります。渡御(とぎょ)とは、ふだんは鎮まっている神様がお神輿に遷(うつ)ってお出ましになること。

山鉾巡行は、神輿渡御の前に、町衆(まちしゅう)が町や通りを清める行事。各町が競い合って豪華になっていったとか。くじ順にまわっているかを確認する「くじ改め」や、交差点で方向転換する豪快な「辻廻し」など、見どころがたくさん。

山鉾は、巡行の前の数日間、四条通を境に南北に広がる通りに飾られています。これが宵山。屋台も並び、浴衣姿でそぞろ歩くのは風情たっぷり。

※2021年の山鉾巡行は中止

[開催日程]7月1日~31日

[開催場所]京都府京都市東山区 八坂神社、および四条通など

[屋台の有無]有

[アクセス]【電車】京阪本線 祇園四条駅、阪急電鉄 河原町駅徒歩すぐ 【車】第二京阪道鴨川西ICより約10分

「祗園祭」の詳細はこちら

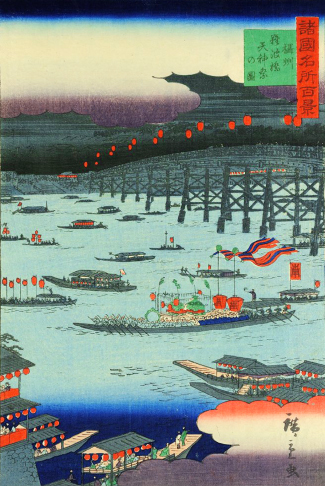

天神祭

天神祭とは、「天満(てんま)の天神さん」と呼ばれて親しまれている大阪天満宮を中心に行われるお祭り。千年以上の歴史を持っています。

近くを流れる大川に神鉾(かみほこ)を流し、流れ着いた場所で禊(みそぎ)を行う「鉾流神事(ほこながししんじ)」が発祥。この神事はいまも続いています。

天神祭の見どころ

例年7月24日の朝、神童、神職、楽人が乗った斎船(いつきぶね)が鉾流橋の斎場から川へ漕ぎ出し、神童の手によって神鉾が流されます。天神祭の幕開けです。

25日には、3000人を越す氏子たちが行列を作り、船着き場まで陸渡御(りくとぎょ)でお供します。船着き場からは、100隻あまりの船に乗り代わり、勇壮な船渡御(ふねとぎょ)が行われます。

※2021年の天神祭は神職・関係者のみで行われ、一般の見学はなし

[開催日程]7月21日~25日を中心とした数日間

[開催場所]大阪府大阪市北区天神橋2-1-8 大阪天満宮周辺

[屋台の有無]有

[アクセス]【電車】大阪メトロ谷町線・堺筋線 南森町駅(4番出入口)より徒歩3分、JR東西線 大阪天満宮駅(7番出入口)より徒歩3分など 【車】阪神高速1号環状線北浜ICより約3分

「天神祭」の詳細はこちら

地方の三大祭

ここからは、各地方で「三大祭り」と呼ばれているお祭りをご紹介します。

東北三大祭り

東北三大祭りにも諸説あるのですが、以下の3つがよく挙げられます。

・青森ねぶた祭(青森県青森市)

毎年作られる巨大なねぶた(灯篭)と、そのまわりを踊るハネト、そしてお囃子の三位一体で街を練り歩く、青森の夏の風物詩です。

・秋田竿燈(かんとう)まつり(秋田県秋田市)

稲穂に見立てた高さ12m、重さ50kgもの竿燈を、手のひら・額・肩・腰へと乗せ、自在に操ります。五穀豊穣を願う行事です。

・仙台七夕まつり(宮城県仙台市)

短冊、紙衣、折鶴、巾着、投網、屑篭、吹き流しなど、色とりどりの3000本以上の笹飾りが仙台市内を埋め尽くします。

江戸三大祭り

「神輿深川(みこしふかがわ)、山車(だし)神田、だだっ広いが山王(さんのう)様」と言われ、以下の3つとするのが一般的。

・神田祭(上記参照)

・山王祭(さんのうまつり)

江戸城内に入ることが許された御神輿を、三代将軍家光以来、徳川歴代の将軍が上覧拝礼したとされ、「天下祭」として隆盛を極めた日枝神社のお祭り。本祭・陰祭があり、神田祭と交互に行われています。

・深川祭(ふかがわまつり)

富岡八幡宮の例祭。沿道から担ぎ手に水がかけられるところから、「水掛け祭」とも呼ばれています。3年に1度、御鳳輦(ごほうれん)が渡御を行う年は本祭りと呼ばれます。

京都三大祭り

京都三大祭りは、それぞれ歴史や趣旨が異なっていて個性豊か。そのため3つにくくらず、「京都五山送り火」を加えて京都四大行事とすることもしばしばです。

・葵祭(あおいまつり)

総勢500名以上の平安装束の行列が、京都御所~下鴨神社(しもがもじんじゃ)~上賀茂神社(かみがもじんじゃ)を練り歩く優雅なお祭りです。

・祇園祭(上記参照)

・時代祭

平安神宮の例大祭。約2000名の市民が平安時代から幕末までのスタイルに扮して、京都のまちを練り歩く時代風俗行列がみどころです。

大阪三大祭り

以下の3つが代表的。「大阪三大夏祭り」、または「浪花三大夏祭り」と呼ぶことも。愛染まつりの代わりにいくたま夏祭りを挙げることもあります。

・愛染(あいぜん)まつり

「愛染さん」と呼ばれて親しまれる愛染堂勝鬘院(しょうまんいん)のお祭り。愛染さんは縁結びに御利益ありといわれ、浴衣姿の人たちで賑わいます。

・天神祭(上記参照)

・住吉祭(すみよしまつり)

住吉神社の例大祭。別名「おはらい」と呼ばれ、大阪中をお祓いするという意義を込めて行われます。

四国三大祭り

四国は4県すべてに盛大なお盆の夏祭りがあって、「四国四大祭り」と呼ばれることも多いのですが、三大祭りだと以下がよく挙げられます。

・阿波おどり(徳島県徳島市)

約400年の歴史を持ち、「日本三大盆踊り」とも。お祭り好きの地元っ子は「連」という踊りのグループを組み、数日間の晴れ舞台のために一年間練習を積み重ねます。「おどり」と漢字にしないのが正式とか。

・よさこい祭り(高知県高知市)

1954年、阿波おどりに対抗して始まったという夏まつり。陽気で自由、踊りもメイクも凝りに凝っていて、どんどん発展を遂げているお祭りです。

・新居浜(にいはま)太鼓祭り(愛媛県新居浜市)

「日本三大喧嘩祭り」の一つにも数えられます。太鼓台と呼ばれる山車を担ぐ「かきくらべ」や、喧嘩と呼ばれる勇壮な「鉢合わせ」は勇壮の一言。

各地の三大祭り、いかがでしたか?お祭りにかける熱い想いは一緒ですね!

【記事監修】オマツリジャパン

“祭りで日本を盛り上げる”をミッションとして、各地の社会課題の解決を目指すという熱い志を持った集団。メンバーはお祭りを楽しみ心から敬意を表する、超“お祭り好き”ばかり。省庁や自治体、商店街など公共向けの事業から、祭りを活用したビジネスプランニングなどまでを手掛ける。

公式HPはこちら

\他の記事もチェック!/

【2021年】全国の盆踊りおすすめイベント!由来や楽しみ方もご紹介

【2021】全国のおすすめ夏祭り&イベント!屋台や中止情報も

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。

※お出かけの際は、お住まいやお出かけされる都道府県の要請をご確認の上、マスクの着用、手洗いの徹底、ソーシャルディスタンスの徹底などにご協力ください。

ミキティ山田

ミキティ山田

旬な話題を求めて、いろいろな場所を取材・撮影する調査員。分厚い牛乳瓶メガネに隠したキュートな眼差しでネタをゲッチュー。得意技は自転車をかついで階段を登ること。ただしメガネのせいでよく転びます。