東北地方の工芸品こけし。こけし好きな「こけし女子」「こけ女」たちが出現し、一部でブームになっているとか。

一言でこけしといっても、鳴子こけしや遠刈田こけしなどの伝統こけしから、自由な発想の卯三郎こけしなどの創作こけしまで種類や模様も豊富。

この記事では名前の意味や由来やおすすめ“こけしスポット”などをご紹介します!

※この記事は2021年6月23日時点での情報です。休業日や営業時間など掲載情報は変更の可能性があります。日々状況が変化しておりますので、事前に各施設・店舗へ最新の情報をお問い合わせください。

「こけし」とは

こけしとは、東北地方の郷土玩具。ろくろで挽いて作った木製の人形玩具で、一般的には丸い頭に円筒状の胴というシンプルな姿をしています。

江戸時代から続く工芸品は「伝統こけし」と呼ばれ、形や絵付けが自由な「新型こけし」、作家の独創性がある「創作こけし」と区別されています。

「こけし」の由来・歴史

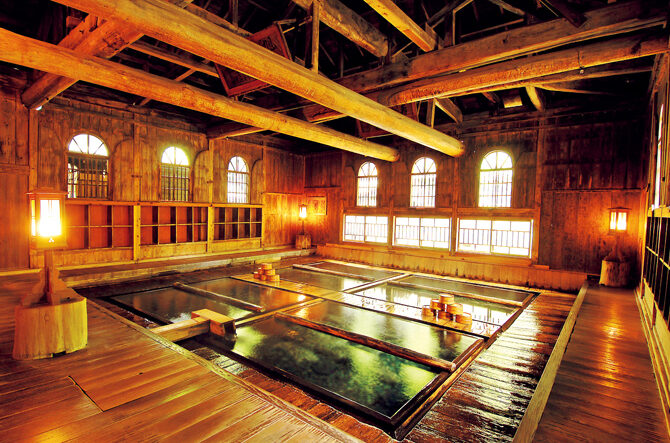

江戸時代後期、東北地方の温泉地のお土産として作られたのが発祥といわれています。山で木材を挽き、椀や盆を制作していた木地師(きじし)たちが、湯治場で販売する子ども向けのお土産品として作り始めたことがこけし誕生の有力な説なのだそう。

当時、赤い染料を使った置物は魔除けや縁起物として好まれていたので、赤をほどこし可愛らしさもあるこけしは、子どものよき遊び相手であり幸せを守る玩具として全国に広まったそうです。

「こけし」という名前の意味は?

こけしが誕生した当初は共通の名称はなく、木で作ったから「きでこ」、芥子人形からきた「こげす」、魔除けの人形這子(ほうこ)からきた「きぼこ」など、各地で異なる名前で呼ばれていたそうです。

漢字では、木を削ってできたから「木削子(こげし)」と表記されたり、江戸時代の男児や女児たちの髪型、芥子坊主(けしぼうす)に似ていたから「小芥子(こけし)」と表記されたりしていました。

しかし、あまりにも名称が多過ぎてそれでは不便だということで、1940年(昭和15年)にこけし工人(職人)や愛好家などの関係者が集い「こけし」とひらがな3文字に統一することが決められました。

伝統こけしの種類

伝統こけしは産地ごとに特徴のある形や絵付けがされ、それぞれ「系統」という分類に区分されています。系統の数は10~12に分けられますが、今回は主流と言われている「全国11系統」を紹介します。

津軽系こけし

青森県温湯温泉、大鰐温泉

1本の木から頭と胴を彫り出す、作り付け構造。頭は小さめで髪型はおかっぱ、胴はくびれて足元は裾広がりになっているものが多いです。

胴に描かれる模様は、ねぶたのダルマ絵や津軽藩の家紋、牡丹の花模様など。表現様式が多彩で様々な型や模様があるのが特徴です。

南部系こけし

岩手県盛岡、花巻温泉

頭と胴が別々に作られているはめ込み型。胴の形は中央がふくらんだものや裾がくびれたものなど様々。頭はゆるく固定されて、ぐらぐら動くのが特徴です。

木肌を生かした無彩色が主流なので顔が描かれていないものもあります。胴体にも模様は少なく、ロクロ線や手描き模様が少し描かれている程度です。

木地山系こけし

秋田県木地山、川連

胴と頭が1本の木から作られる、作り付け構造。頭は小さめで細長いらっきょう型、大きな前髪のおかっぱに赤いリボンのような髪飾りが描かれています。

胴は太めのストレートで、しま模様の着物を着ているのが特徴的。菊紋様や梅鉢模様の前掛けをしている場合や細い胴の系列もあります。

鳴子系こけし

宮城県鳴子温泉

目は上のまぶただけが描かれ、鼻は丸いことが多い。御所人形のような前髪が印象的で、胴体には菊やカエデ、なでしこなどが華やかに描かれています。

胴は太めだけど、肩と裾が張っているので中央がへこんだ弓なりの形状です。頭部を胴にはめ込む構造で、首を回すとキイキイと音が鳴るのが大きな特徴。

作並系こけし

宮城県木作並温泉、仙台市

目は上下のまぶたが描かれ、鼻はしずく型。頭頂部は平たく胴は細め。中には裾がすぼまっている形もあり、バランスが悪いので台座が付いていることもあります。

胴の柄は菊でカニのような模様を描く「かに菊」や、赤黒2色の花模様など。胴が細いのは、子どもが持って遊んでいた名残だといわれています。

遠刈田系こけし

宮城県遠刈田新地、遠刈田温泉、青根温泉、秋保温泉

差し込み式の構造で、まっすぐの胴に大きな頭。三日月型で切れ長の目は、微笑んでいるような優しい顔立ちをしています。

頭部には、赤い放射状の「てがら」と呼ばれる華やかな模様が描かれています。胴の模様はかさね菊や桜、梅などが多く、模様の華やかさは伝統こけしの中でもトップクラス。

弥治郎系こけし

宮城県白石市弥治郎、鎌先温泉

目は上まぶただけが描かれ、頭頂部にはカラフルなろくろ線の模様を描くのが特徴で、ベレー帽をかぶっているように見えるといわれています。

胴体にもろくろ線の模様が描かれ、襟や裾のある着物姿になっていることも。差し込み式の構造で、胴体はくびれがあったり、直胴だったり、裾広がりだったりと形状はさまざまです。

肘折系こけし

山形県肘折温泉

上下のまぶたが描かれた三日月形の目に、唇もはっきりと赤く主張しています。遠刈田系からの流れを受け、髪型は赤い放射状の「てがら」か、おかっぱ。

胴体は太めの直胴型で全体を黄色に染めて重ね菊を描くことが多く、華やかで特徴的。大きな頭部の中をくり抜いてあずきを入れ、振るとシャカシャカと音が鳴るものもあります。

山形系こけし

山形県山形市周辺

温泉地ではなく市の中心部で作られてきたこけし。頭は小さく、頭頂部には赤い放射状の「てがら」の飾りがあります。

細めの胴には桜や梅の花のほか、県花の紅花が描かれることも。小さい頭と細い直胴が特徴だったが、不安定なため現在は少し太くなっているそう。

蔵王高湯系こけし

山形県蔵王温泉

差し込み型の頭に、髪型は「てがら」の模様かおかっぱ。頭も胴体も大きめでどっしりした印象です。

直胴、もしくはくびれのある胴に、かさね菊や桜くずし、牡丹の模様を描くのが主流。遠刈田系の影響を受けて発達したこけしで、山形市や米沢市、天童市でも作られています。

土湯系こけし

福島県土湯温泉、中の沢温泉、飯坂温泉、岳温泉

頭は小さくたまご型、細身のボディライン女性らしい姿に、垂れた鼻とおちょぼ口が特徴です。胴体にはろくろを逆回転させる独特の技法、返しろくろ線で模様に変化を出しています。

はめ込み式の構造で、首を回すとキィーと音が鳴るものも。このほかに、大きな目に赤いフチどり、通称「たこ坊主」という、奇妙なこけしも存在します。

創作こけしにはどんなものがあるの?

木のぬくもりや日本らしさを大切にしながら、作家の個性や独創性を発揮しているのが創作こけしです。

戦後に発展したこけしは伝統こけしとは別に分類され、「新型こけし」「創作こけし」「近代こけし」などと呼ばれています。

その代表格が群馬県伊香保にある工房、卯三郎こけし。

卯三郎氏が完成させた、立体的なおかっぱ頭にふっくらと円みを帯びた胴体のこけしは、海外でも評価を得てヨーロッパを中心に十数カ国に輸出しているそう。また、多くの企業やキャラクターとコラボしたこけしが多いのも特徴です。

→次は「こけし」を買う・見るのにおすすめのこけしスポットを紹介!

仲西なほ子

仲西なほ子

沖縄出身、沖縄育ち、沖縄在住。15年間の東京生活を満喫してUターン。現在はフリーランスで取材・執筆・編集・コピーの仕事と、美容の仕事でプライベートサロンも稼働中。息抜きは沖縄県内のリゾートホテル巡り。