しんしんと降る雪を見ながら、あったか〜いこたつで水ようかん。…え?みかんじゃなくて、水ようかん!?

一般的に夏の和菓子のイメージが強い水ようかんですが、実は福井で水ようかんといえば、カニと並ぶ冬の風物詩。今回はそんな福井県の水ようかんの歴史や特徴、購入できるおすすめのお店を紹介。今年の冬は、“こたつで水ようかん”してみませんか?

水ようかんの歴史は?なぜ冬の風物詩になった?

水ようかんの起源と歴史

福井の水ようかんのルーツには諸説ありますが、よく聞かれるのは江戸時代の丁稚奉公に由来する説。若い丁稚(今でいう見習い)が関西の奉公先から福井の実家に帰省する際、安価なようかんを買って土産に持ち帰ったという説や、丁稚が奉公先で習った小豆の菓子を、実家で見よう見まねで作ったという説などがあります。

次第に町の餅屋や駄菓子屋で似たようなお菓子が作られるようになり、これが福井の水ようかんの原形になったといわれています。

冬の風物詩になった理由は?

今のように各家庭に冷蔵庫がなかった時代、水分が多く糖度の高い水ようかんは、衛生上の観点から暑い夏の保存には不向きでした。一方、気温が0度前後まで下がる冬であれば、その心配はいりません。

寒さの厳しい福井県は、たとえ家に冷蔵庫がなくても、暖房の効かない場所にさえ置いておけば、まさにそこが自然の冷蔵庫だったというわけです。

現在、県内には水ようかんを販売する店が100軒近くあるといわれていますが、その生産・販売は11月〜3月頃のところがほとんど。福井県の水ようかんは、まさに冬の味わいなのです。

味や見た目の特徴は?

福井の水ようかんは、A4サイズの薄い紙の箱に厚さ1cmほどのようかんを流し入れた“一枚流し”が主流。

戦後は木の箱に流し入れたようかんを、店先や自転車の荷台で切り売りしていたそうで、“一枚流し”はその名残です。現在では水漏れの少ないプラスチック製の容器や、地方発送に対応した真空容器に入ったもの、小分けに適したものなどさまざまな商品が登場しています。

水ようかんは小豆、砂糖、寒天を主な材料として作られています。使う小豆や砂糖の種類、そしてその配合や製法も店によって異なるため、色の濃さや食感、喉越し、そして味わいもさまざまなのです。

丁稚ようかんともいわれるがどう違う?

水ようかんは福井県内の広い範囲で作られていますが、一部地域では水ようかんのことを「丁稚(でっち)ようかん」と呼ぶことがあります。これは「丁稚ようかん」が特産品である滋賀県に近い敦賀市や大野市、小浜市でよく見られます。呼び方が「丁稚ようかん」というだけで、基本的には水ようかんと同じですが、やや厚みがあるのが特徴です。

水ようかんは冬になるととにかく多くの菓子店で製造が始まるため、福井県民にはそれぞれ自分好みの水ようかんがあるのだそう。

今回は編集部が厳選した10軒を紹介します!

福井県のおすすめ水ようかん10選

えがわ

水ようかんの姉妹商品「水かんてん(いちご)」700円。ほかに「水かんてん(黄金の梅)」もラインナップ ※共に通年販売

福井の水ようかんと聞けば真っ先に店の名前が思い浮かぶ人がいるほど、県民にとって知名度の高い店。水ようかんを主軸に製造しており、冬はスーパーやコンビニなど県内の多くの場所で「えがわ」の水ようかんを目にすることができます。

水ようかんは大釜で炊き上げる際、ゆっくりと丁寧に、そして手作業でこまめにかき混ぜることで、なめらかな口当たりに仕上げています。材料はこし餡、沖縄産の黒糖、寒天とシンプルで防腐剤は不使用。小豆の味わいに黒糖のコクが合わさり、つるんと喉越しがよいのが特徴です。

その上品な味わいは県民の多くが知るところで、「えがわ」の水ようかんの味を基準に、あちこち食べ比べをする人も少なくありません。

福井の水ようかんデビューとして、まずは「えがわ」の水ようかんを味わってみるのもおすすめです。

0776-22-4952

福井県福井市照手3-6-14

8時30分〜18時

1月1日【11月〜3月】なし【4月〜10月】水

北陸道 福井ICより車で15分

5台

「えがわ」の詳細はこちら

「えがわ」のクチコミ・周辺情報はこちら

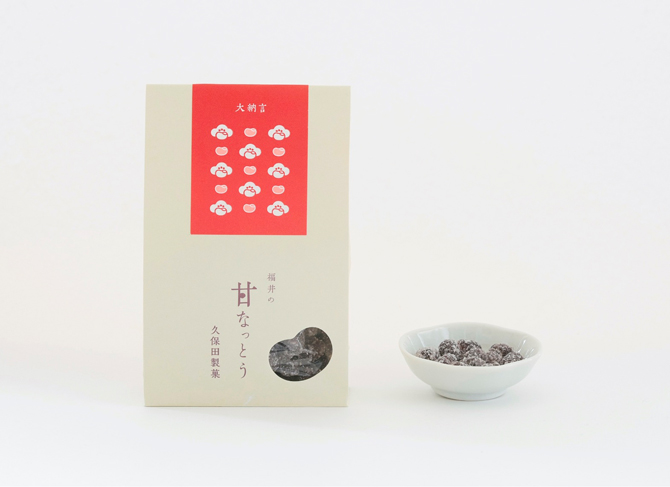

久保田製菓

1951(昭和26)年に甘納豆専門店として創業。丁寧な手作業にこだわり、冬の水ようかん作りも、朝、釜に火を入れるところから始まります。多い日には1日1500〜2000箱もの水ようかんを、すべて手作業で製造しています。

厳選した材料の中でも特に特徴的なのは、沖縄・波照間産の黒糖を使うこと。これが「久保田製菓」の水ようかん特有の、あっさりとした味わいと、さらりとした舌触りにつながっています。

また、同店の代名詞ともいえる甘納豆は一年を通して販売。「大納言」「白花」「金時」「えんどう」「ひよこ豆」(数量限定)、さらに季節限定の「さつまいも」の全6種類を製造しています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。

0776-54-1620

福井県福井市南四ツ居2-1-36

10時〜18時

1月1日【11月〜3月】なし【4月〜10月】不定

北陸道 福井ICより車で7分

3台

「久保田製菓」の詳細はこちら

「久保田製菓」の周辺情報はこちら

羽二重餅總本舗松岡軒

福井銘菓のひとつに数えられる「羽二重(はぶたえ)餅」。ふんわりとろけるような食感で、まるで絹布のような柔らかさの上品なお菓子ですが、その「羽二重餅」の元祖といわれているのが「羽二重餅總本舗松岡軒」です。

冬季限定の水ようかんも、甘さ控えめで上品な口当たりがポイント。店頭では「甘いものが苦手な方でも食べやすいですよ」と案内しているそうです。材料は小豆、砂糖、黒糖、寒天とシンプルで、添加物は一切使用していません。

水ようかんは本店のほか、福井駅構内の仮店舗(2024年春以降は「くるふ福井駅」)で、東京都内では銀座にある「食の國 福井館」や「日本橋 三越本店」でも購入できます。

0776-22-4400

福井県福井市中央3-5-19

【店舗】9時〜18時【和カフェ】11時〜17時(LO16時30分)

1月1日【和カフェ】木(当面の間)

【電車】JR・えちぜん鉄道 福井駅より徒歩15分【車】北陸道 福井ICより12分

3台

「羽二重餅總本舗松岡軒」の詳細はこちら

「羽二重餅總本舗松岡軒」のクチコミ・周辺情報はこちら

村中甘泉堂本店&パティスリーKANSENDO

1910(明治43)年の創業以来、100年以上の歴史を持つ和菓子店。2021年には店舗横にあった「パティスリーKANSENDO」が店内に移転し、和菓子と洋菓子を一度に購入できるようになりました。

水ようかんは小豆の味がしっかりと感じられ、黒糖の風味が余韻を残します。比較的しっかりとした味わいながら、みずみずしさを失わないよう、水ようかんには珍しく寒天にこんにゃく粉を併用することで保水力を高めています。

水ようかんは店舗のほか、県内主要駅構内のコンビニエンスストアで販売されている場合もあるのでチェックしてみてください!

0776-22-4152

福井県福井市中央1-21-24

9時〜19時

火

【電車】JR・えちぜん鉄道 福井駅より徒歩8分【車】北陸道 福井ICより10分

店前3台ほか提携駐車場あり(買い物額に応じたサービスあり)

「村中甘泉堂本店&パティスリーKANSENDO」の詳細はこちら

「村中甘泉堂本店&パティスリーKANSENDO」のクチコミ・周辺情報はこちら

お菓子処 丸岡家

店を守るのは洋菓子職人の二代目と和菓子職人の三代目。“素材を大切に手作りいちばん”をモットーに掲げ、子どもから年配者まで食べやすい菓子作りを心がけています。

小豆、砂糖、沖縄・波照間産の黒糖、寒天を使った水ようかんは、黒糖の風味がしっかりしていながらもさらりとした口あたり。小豆の皮を一粒一粒むいてから炊いた餡を使うため、完成した水ようかんもあっさりと口溶けがよくなるそうです。

アイデア豊富な三代目は商品開発にも熱心で、地層に見立てたバウムクーヘンに恐竜の焼印が押された「恐竜バウムクーヘン はっくつバウム」や、福井県産大豆から作った豆乳生地の「お菓子とうふ」、四角い形の「和風ばぁ〜むく〜へん」など、ユニークな商品も考案して販売しています。

0776-22-5394

福井県福井市春山2-18-18

8時30分〜18時

火(祝日の場合は営業)

北陸道 福井北ICまたは福井ICより車で15分

3台

「お菓子処 丸岡家」の詳細はこちら

竹内菓子舗

福井市の中心部を南北に貫く大通り、フェニックス通り沿いにある菓子店。1874(明治7)年に創業して以来、年中行事や人生の節目に寄り添う菓子を、市民のために作り続けてきた店です。常時約25種類の菓子が揃い、贈答や気軽な手土産、家族や自分へのおやつにと、便利に利用できる一軒です。

水ようかんは黒糖が多めでコクのある味わいが特徴。黒糖のしっかりとした風味を全面に出しながらも、みずみずしく、ちゅるんとした食感でさっぱり味わえます。2023年からパッケージを一新し、福井の水ようかんでは珍しいポップなデザインへと生まれ変わりました。

また、「竹内菓子舗」といえばカステラも代名詞。越前コシヒカリの米粉とこだわりの卵を使って無添加で焼き上げた「四代目と喧嘩しても作りたかった五代目の米粉カステラ」は、年間10万本を売り上げる大人気商品です。

0776-36-2456

福井県福井市花堂北2-12-3

10時〜17時

水

北陸道 福井ICより車で15分

13台

「竹内菓子舗」の詳細はこちら

「竹内菓子舗」の周辺情報はこちら

菓子処 阿んま屋

鯖江市街地から越前海岸方面へと向かう国道417号沿いという、旅行者にも便利なロケーション。良質な北海道産小豆を使い、常時約15種類を製造する看板商品の「生どらやき」をはじめ、カステラや洋風まんじゅうなどが揃います。

「丁稚ようかん」の名で製造されている水ようかんですが、味のポイントとなるのは良質な小豆を使って丁寧に炊き上げた自家製の餡。この餡を主体に、寒天や塩と合わせた独自の配合ですっきりとした味わいの水ようかんに仕上げていきます。

「大」「小」2種類あるうち「小」は防水に優れた箱に入っているため、日持ちが2週間と長め。手土産にできるのもうれしいですね!

御菓子司 大黒屋

誠照寺(じょうしょうじ)の門前町として栄えた鯖江市。その中心部にある商店街の一角、「大黒屋」は江戸時代の寛永年間(1624〜44年)創業の歴史ある店です。もとは仏具やお供え菓子を扱っていた店でしたが、江戸時代中期からは本格的な菓子店へと舵を切りました。

「すくったときに薄いと寂しい。口いっぱい頬張ってほしい」という理由から、水ようかんは厚みのあるサイズ感。見た目からしてどっしりした味わいかと思いきや、小豆と黒糖を引き立てる絶妙な水分による、さっぱりとした食感に驚きます。

水ようかんの冬が終われば、春は代々の鯖江藩主のお茶会にも使用されてきた「菜花糖(さいかとう)」が登場します。

これは地元名産のもち米と柚子を使った春の菓子で、鯖江の銘菓のひとつにも数えられています。ひんやり冷たい夏の「越前流水くずながし」、秋の素朴な「栗きんとん」など、四季それぞれの逸品が味わえるのも魅力です。

0778-51-0451

福井県鯖江市本町2-1-13

【平日】10時〜19時【土】9時〜19時【日・祝】9時〜18時

木(祝日の場合は営業)、毎月最終日曜

【電車】JR 鯖江駅より徒歩8分【車】北陸道 鯖江ICより6分

店横に1台ほか詳細はHPを確認

「御菓子司 大黒屋」の詳細はこちら

御菓子処 伊勢屋

小浜の地で190年以上の歴史を重ねる和菓子店。伝統銘菓「くずまんじゅう」と「丁稚ようかん」を中心に、どら焼きやブッセなどやさしい口あたりの菓子を作り続けています。

「伊勢屋」の菓子作りには、「平成の名水百選」にも選ばれた「雲城水(うんじょうすい)」が欠かせません。「雲城水」とは小浜市内にある自噴の井戸水のことで、その地下水は滋賀との県境にある百里ヶ岳が源流。百年単位の時間をかけて自然の中で磨かれた湧水が、小浜では今でも大切に利用されているのです。

そんなミネラル豊富な雲城水を使った「丁稚ようかん」(水ようかん)は、口あたりがまろやかでやさしい味わい。小豆の風味を生かした上品な甘さながら、後味はすっきりとしています。

「丁稚ようかん」もさることながら、地元・小浜では「伊勢屋」と聞いて夏の「くずまんじゅう」を挙げる人も多いそう。「日本三大葛」のひとつに数えられる若狭の「熊川葛」を使った葛まんじゅうは、販売期間の4月〜9月の間、雲城水を張った店内の水場で見た目も涼やかに販売しています。

0770-52-0766

福井県小浜市一番町1-6

8時30分〜17時30分

火・水(4月中旬〜9月は水のみ休)

【電車】JR 小浜駅より徒歩13分【車】舞鶴若狭道 小浜ICより5分

10台

「御菓子処 伊勢屋」の詳細はこちら

「御菓子処 伊勢屋」のクチコミ・周辺情報はこちら

シュトラウス金進堂

ドイツ・ウィーン菓子専門店の作る、ちょっと変わった水ようかんを紹介。越前市にある「シュトラウス金進堂」では、シンプルな焼き菓子を中心としたドイツ菓子と、生地に香辛料やナッツ類を混ぜて味に奥深さを出すウィーン菓子を軸に、プリンや洋生菓子まで幅広く手がけています。

例年11月からは福井の冬の定番として一般的な水ようかんも製造をスタート。そして12月に入ると「ショコラ水羊かん」も店頭に並びます。

「ショコラ水羊かん」には福井の水ようかんによく使われる黒糖ではなく、白ザラ糖と赤砂糖を使用。カカオ含有量の異なる2種のクーベルチュールを、こし餡と最適なバランスで合わせることで、ほんのりとショコラが香る新しいタイプの水ようかんが完成します。

甘くてビターでほんのりカカオが香る、ちょっと大人で、ちょっと洋風な水ようかんにも要注目です!

0778-22-1471

福井県越前市姫川2-3-39

10時〜18時

水、日曜不定(詳細はHPを確認)

【電車】JR 武生駅より徒歩12分【車】北陸道 武生ICより10分

18台

「シュトラウス金進堂」の詳細はこちら

まとめ

店ごとにこだわりポイントがまったく異なる水ようかん。見た目がよく似ているからこそ、味わいの違いを実際に食べ比べしてみたくなりますね。

「福井の冬の風物詩 水ようかん」冊子では、県内80軒以上の店を紹介しているので、こちらもチェックしてみてくださいね!

→福井県庁 水ようかん紹介冊子

\宿・ホテル検索はこちら/

※この記事は2023年12月4日時点での情報です。休業日や営業時間など掲載情報は変更の可能性があります。

※各店の水ようかんの「日持ち」は冷蔵で保存した場合の日数です。

※掲載されている情報や写真については最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください。

※掲載の価格は全て税込価格です。

小林 亜紗子

小林 亜紗子

岐阜県生まれ。旅行情報誌『東海じゃらん』編集部を経てフリーに。コーヒー、温泉、音楽好き。民芸や郷土食、地域の慣習など、無名の人々に継承されてきたものに惹かれます。二人の子どもたちを各地の温泉に連れ回し中。