さとけんさんの京都府の旅行記

【宇治・平等院鳳凰堂】2017年12月京都の旅1日目【東寺・大日如来】

- 1日目2017年12月19日(火)

-

夜行バスを降り立ち、JR京都駅西口にやってまいりました。時刻は6時2分です。

-

コインロッカーに荷物を預け切符を買って改札を入りました。時刻は6時6分です。6時13分発の奈良行きに乗れそうです。

-

時刻は6時39分、JR宇治駅に到着しました。

-

JR宇治駅前の茶壷の郵便ポストでございます。本日の旅の目的・メインスポットである宇治平等院の開門が8時30分ですので、それまで宇治の街をブラブラと歩きたいと思います。

-

時刻は6時48分、宇治橋の西詰にやってまいりました。宇治の街には、宇治が舞台となった源氏物語・宇治十帖にちなんだ石碑が所々に設置されています。宇治橋の西詰・「夢浮橋」には紫式部の石像が置かれていました。

-

宇治橋を眺めます。何よりも私の気をひいたのは、宇治川の流れが強いことですね。橋に流れが当たって白く波立っています。宇治橋が初めて架けられたのは646年、現在の橋は1996年に架けられた橋です。

-

それでは宇治橋を渡ってみましょう。

-

宇治橋の南側の中ほどに「三の間」と呼ばれる少し出た部分があります。ここはもともと橋の守り神である橋姫を祀る場所でありました。今は橋姫を祀る場所は「橋姫神社」に移っています。この三の間で汲み取る水が宇治の茶を点てる際の名水とされ、豊臣秀吉もこの三の間から水を汲み上げて運ばせたそうです。なお、宇治川の橋姫の伝説(一条戻り橋の伝説)から、橋姫神社は悪縁切りの神社として知られているそうで、そのつながりで、ここ宇治橋、特に三の間ではカップルはあまり仲の良い態度は示さない方が良いとか申します。これは私も初めて知った情報ですが、気になる方は気を付けてくださいませ。

-

6時52分、宇治橋の上から綺麗な朝の景色を望みます。まさに曙色という、きれいな空であります。

-

6時57分、宇治橋の東詰・北側を少し歩いたところに東屋観音があります。こちらには鎌倉時代に彫られたと考えられている石仏がおわします。そしてこちらに源氏物語宇治十帖「東屋」の案内板がたっています。

-

おお、東屋観音の石造聖観音菩薩です。雨ざらし・野ざらしの状態ですと石像の摩耗も進むとは思うのですが、まだまだ優しいお顔と思われる面影を拝見することができます。

-

東屋観音から50mほど、すぐ近くに式内彼方神社があり、ここに源氏物語宇治十帖の「椎本」の案内板がたっています。二礼二拍手一礼のお詣りをいたしました。

-

式内彼方神社から府道7号線を道なりで6分ほど歩きますと、歩道の車道よりに大きな樹が生えていて、源氏物語宇治十帖「手習」の石碑と案内板がありました。このあと、信号を右手(東)へ曲がって、源氏物語宇治十帖「蜻蛉」へ向かいます。

-

7時13分、京都翔英高等学校の南端にやってきますと、源氏物語宇治十帖の「蜻蛉」の案内板と、線刻阿弥陀三尊仏が彫られた石があります。

-

線刻阿弥陀三尊仏とは、自然石に線彫りされた阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩のことです。平安時代の後期に作成されたと考えられているとのこと、なんと長い間、消えてしまわずに残っていらっしゃったのだろうと、これを彫った人はどんなお人だったのかななどと考えました。さわらびの道に入って大吉山の方向へ向かいます。

-

時刻は7時22分、大吉山の登山口へやってきました。ここに源氏物語宇治十帖の「総角」の石碑と案内板があります。盛りを過ぎた紅葉がまだわずかに残っていて綺麗です。

-

それでは大吉山の展望台を目指して12分ほどの道のりをえっちらおっちらと登っていきましょう。ご近所の方々でしょうか、途中で何人もの人々とすれ違いました。

-

時刻は7時36分、大吉山の展望台に到着です。朝が明けていく宇治の街を見下ろします。いい眺めです。

-

手前に見えるのは宇治平等院・鳳凰堂ですな。本日の訪問がとても楽しみです。それではここから下山していきましょう。

-

時刻は7時49分、山のふもとに戻ってきました。手前の石碑は与謝野晶子の歌碑です。「橋姫」「椎が本」「総角(あげまき)」「さわらび」「宿り木」という題の歌です。

-

時刻は7時50分、総角の石碑・大吉山の登山口から歩いてすぐのところに宇治上神社が現れました。

-

宇治上神社の拝殿は鎌倉時代に建てられた国宝でございます。

-

こちらが宇治上神社の拝殿です。

-

拝殿とその後ろに立つ本殿との脇に小さなお社があります。宇治七名水と言われた七つの名水のうち、ただ一つ現存する名水・桐原水でございます。現在は飲み水の扱いではないようで、私はこちらの名水で手を洗いました。

-

そして宇治上神社の本殿は平安時代後期に建てられた国宝です。

-

こちら、宇治上神社の本殿でございます。少し説明が必要で、この写真の建物は本殿の「覆屋」であり、覆屋の中に右殿・中殿・左殿と3つのお社があります。神社建築は建て替えが何十年ごとに行われることが多く、古い建物はあまり残っていないのだとか。そのような状況下で、こちらの本殿・拝殿とも平安時代後期・鎌倉時代の建物ということで、とても貴重な建物です。

-

宇治上神社から宇治神社への道の途中に源氏物語宇治十帖の「早蕨」の石碑・案内板がありました。

-

宇治神社にやってまいりました。宇治上神社からすぐのところにあります。二礼二拍手一礼のお詣りをいたしました。

-

宇治神社の鳥居の前にポケットパークと呼ばれる休憩所のような場所があり、平安貴族の男女の雅な石像があります。ここは宇治川の東岸から府立宇治公園へ架かる朝霧橋が綺麗に見えるポイントでもあります。

-

それでは朝霧橋を渡って川の中州・府立宇治公園へ行ってみましょう。

-

時刻は8時23分、京都府立宇治公園を歩き回っていると木の陰から十三重石塔が現れます。思っていた以上の大きさにびっくりしました。この十三重石塔は1286年に建てられた石塔でその後は洪水や地震などで何度も倒壊し再建されたといいます。現在の塔は1908年に再建されたものです。その再建の際に再利用されなかった相輪(てっぺん)と九重目の笠石は近くの興聖寺の境内に安置されています。

-

京都府立宇治公園にて、宇治川先陣の碑を探して回ります。おかしいな、無いな、どうしたんだろうと思っていたところ・・・

-

ああ、やはり無かったのですな。現在宇治川の護岸工事が行われているのですが、その間は宇治川先陣の碑は別の場所に保管されているとのこと。宇治川の先陣争いの話は知っていましたが、実際に宇治川の流れを見てみると実に流れの勢いがあります。平安時代・鎌倉時代の宇治川の流れは今よりも穏やかだったのかしらん、深さはどのくらいだったのかしらん、あまり深くて急だと、素早く渡河できないだろうし、騎兵でも川を渡るのは難しいでしょうが、歩兵は猶更、渡河が困難でしょう。そうなると、川を渡っている間に射抜かれたり、川を渡り切った後に囲まれて討ち取られたり、先陣というのは危ないよなーなどと考えておりました。時刻は8時31分、宇治川の西岸へ渡るとしましょう。

-

時刻は8時34分、宇治川の西岸の道・「あじろぎの道」を上流に向かって歩きます。このあたりには桜が植わっていて、季節になったらかなり綺麗な光景になると思います。

-

はえ釣りとはなんぞや。どうなら「はえ」という魚、もしくは雑魚のことのようです。

-

こちらは宇治川沿いの宇治市観光センター。午後に再訪することになります。というのも・・

-

ここに市営のお茶室があり、そこでお抹茶をいただきました。この時間、8時38分ですが、まだ開いておりませんので、平等院を拝観して昼食をとって興聖寺の拝観の後に再訪します。

-

時刻は8時45分、宇治川西岸を上流へ向かって歩いていくと源氏物語宇治十帖「宿木」が現れます。さて、いよいよ宇治平等院へ向かいます。

-

時刻は8時51分、宇治平等院の南門にやってまいりました。拝観料は600円で庭園と鳳翔館の見学ができます。これとは別に鳳凰堂の内部拝観をする場合は庭園内の受付で300円を払います。なお南門でも教えていただいたことですが、内部拝観の受付はこの日は9時から開始(9時30分の内部拝観)でした。平等院の公式ウェブサイトでは9時30分の内部拝観の受付は9時10分から受付開始となっていますが、早くなる場合もあるようです。一回の内部拝観の定員が50名なので、休日など混雑する日は内部拝観の為に2時間〜3時間を待つこともあるそうですのでご注意ください。

-

平等院境内の案内図です。この後平等院の後ろから近づいて、おお、久しぶりの平等院と感激しますが、その写真は旅行記の写真枚数の関係上割愛いたします。

-

8時58分、境内の受付に既に人が並んでいますので、私も庭園の拝観の前に、内部拝観の受付に並ぶことにします。

-

そして9時30分からの内部拝観券を受け取り、9時25分ごろまで庭園の拝観をします。

-

境内の藤です。立派な藤棚が形成されています。

-

季節になったら、藤色と朱色と池の深緑が素晴らしい景色を成すのではないでしょうか。

-

30分弱、境内・庭園をのんびりと散策します。平等院には1996年の2月に訪れてから久しく、あの時は確か司馬遼太郎さんが亡くなった前後であったな、あの後、平等院は発掘や修理などが行われていたよな、などと思い出しながら、人の少ない境内を歩き回りました。

-

内部拝観は10分ほど、鳳凰堂は阿弥陀堂であり、御本尊の阿弥陀如来の間近で説明を聞くことができます。約1000年ほどの昔、末法の世に極楽浄土の姿を追い求め、それを形にした人々。それを1000年もの間、守り伝えてきた人々。説明を聴きながら、どうやら私が漠然と持っている極楽浄土のイメージ・人の臨終・阿弥陀如来の来迎というイメージが、20年前のここ平等院の来訪時に感化され形成されていたようだと気が付いたのであります。

-

ここを訪れたことにより、私の中にイメージとして存在した極楽浄土や阿弥陀如来の来迎というものが、私の人生の長きに渡り、例えば肉親を亡くした時などに私を慰め、気持ちを救ってきたと気が付き、このお寺の歴史・1000年という歳月に関わってきた人々の思想や作業や価値観が、私を救っていたのだなと理解いたしました。

-

阿弥陀堂の壁には雲中供養菩薩が沢山おわします。来迎において、この雲中供養菩薩は阿弥陀如来に従い、手にした楽器を奏で、信じるものを讃え、守り、この世に別れを告げようとする人の命を励まし、浄土に誘うと。命尽きる時、最も会いたい人の姿が菩薩となり、目の前に現れて讃え、舞い踊ると。目を閉じればその人の命は菩薩が手に持つ蓮の花に包まれ、気が付けば浄土に生まれ変わっていると。なんと優しく穏やかな来迎なのでしょうか。

-

鳳翔館を見学します。鳳凰堂の屋根の上の鳳凰の像はレプリカで、本物はこの鳳翔館に展示されています。また、雲中供養菩薩は前部で52体、すべて国宝ですが、半数の26体については本物は鳳翔館に展示され、阿弥陀堂にはそのレプリカが安置されています。そして私が心を動かされたのは鳳翔館で上映されているビデオの内容とナレーションでした。鳳翔館と鳳凰堂の二つで一つという感じで、こちらの鳳翔館も秀逸でございます。ゆっくりと拝観したのち、平等院を辞します。

-

時刻は11時、平等院の南口から近い県神社にやってきました。こちらの神社は、平等院が創建された際にはその総鎮守とされた神社とのこと、宇治の歴史を見守ってきた貴重な空間です。

-

11時5分、お腹がすきましたので「とり菊」にやってきました。営業中となっていますのでホッとします。

-

天丼も寿司も、ざるの抹茶蕎麦も魅力的で迷いましたが、やはり今日は歩いているときも寒かったので、温かい抹茶うどんセット・800円を注文します。私が本日一人目の客のようで、火が入り、カラカラといい音で天ぷらを揚げています。抹茶うどんも天ぷらもおにぎりも、どれも美味しかったですねー。ご馳走様でした。

-

時刻は11時32分、橋姫神社にやってまいりました。宇治橋の守り神である橋姫は、初めは宇治橋の三の間に祀られ、その後に宇治橋の西詰に祀られ、現在の橋姫神社には1906年(明治39年)から祀られているそうです。丑の刻参りという日本の呪術は、この橋姫が行った呪術の儀式が原型の一つとのことで、悪縁切りの神社ともいわれています。ある貴族の娘が嫉妬に燃え、自らが鬼神になることを願い、宇治川に21日間浸かる儀式の後に鬼神となって祟り続け、後に一条戻り橋にて片腕を斬られて宇治橋の守り神になったというお話です。

-

この橋姫神社に源氏物語宇治十帖「橋姫」の案内板がたっています。お詣りをして橋姫神社を辞し、宇治橋へ向かいます。

-

時刻は11時45分、宇治橋を渡って東詰の橋寺にやってまいりました。

-

橋寺の境内には十二支守本尊が安置されています。

-

宇治橋断碑の見学は期間が限られているようです。本日は残念ながら見学期間外のようですね。

-

宇治橋断碑とは、石碑の断片のことで、1791年に発見されたそうです。西暦646年からそう遠くない時期に建てられた石碑の一部と推定され、日本の古い石碑の一つと言われています。写真は石碑が入った建物です。

-

宇治川の東岸を歩いていると「匠の館」という面白い施設が現れました。

-

この施設は、公益法人・京都府茶業会議所が運営する施設で、日本茶のインストラクターにお茶の淹れ方を教えてもらいながら自分でお茶を入れて楽しむというもの。面白いですねー。宇治川西岸の「宇治市市営茶室対鳳庵」のお茶室とこちらの「匠の館」、どちらも体験型の良い施設と思います。

-

時刻は12時、恵心院(えしんいん)にやってまいりました。宇治川の東岸を上流に向かって歩いていきますと、宇治神社の鳥居があり、そこをさらに上流へ向かうと、すぐに「福寿園」が現れます。その福寿園の横にて撮った写真です。この緩やかな坂道を上っていきます。

-

恵心院の本堂です。御本尊は十一面観音、合掌一礼でお参りをいたしました。

-

恵心院は花のお寺としても知られ、境内には様々なお花が植わっているようです。私が訪れた12月は花の季節外でしたが、スイセンが一輪・二輪と健気に咲いていて、私を迎えてくれました。恵心院を辞し、興聖寺へ向かいます。

-

恵心院から興聖寺へ向かう際は、宇治川の東岸に流れこむ発電所からの放水路にかかる橋を渡ります。

-

12時14分、興聖寺の総門前に到着しました。

-

興聖寺の総門から山門への参道は琴坂と呼ばれる緩い上り坂です。紅葉の名所として知られています。坂の参道の両脇には水路があって水が流れています。

-

紅葉の季節が終わった琴坂の光景です。この水路を流れる水の音が琴の音に聞こえるから琴坂と呼ばれると知って、いったいどんな音なのか楽しみに訪れました。水琴窟の水音のように透き通って響く感じの音、現場で聴いた私の感想です。

-

琴坂を上って竜宮門と呼ばれる山門をくぐると、写真の薬医門が現れます。薬医門をくぐると右手に庫裏、左手に僧堂、正面に本堂があります。御本尊は釈迦三尊です。

-

興聖寺の境内には宇治川の中州に建っている十三重石塔の旧相輪と九重目の笠石が安置されています。これは、1908年(明治41年)に現在の十三重石塔が再建された際、破損のため再利用されなかったものとのことです。

-

興聖寺の本堂前にて、合掌一礼のお参りをしました。興聖寺を辞します。

-

興聖寺のある宇治川東岸から中州の宇治公園に架かる橋を渡って西岸へやってきました。お抹茶を頂きましょう。この観光センターの中でお茶席券・500円を購入します。

-

時刻は12時41分、折よくお客さんがいなかったので、待たずに茶室へ通されました。靴を脱ぎ畳の部屋へ案内されます。

-

お点前中は撮影禁止であります。このあと、お話をしてくださる和服の女性が入室され、お菓子が出てまいります。さらにお点前をしてくださる和服の女性が入室され、お点前を受けます。私は作法を知らないために全部は出来なかったのですが、お菓子は「お菓子をどうぞ」という言葉を受けて頂戴いたしますと言っていただき、お茶が運ばれてきたら、お点前を頂戴いたしますと言ってから茶碗を2回ほど回して、自分に向いていた茶碗の「正面」を反対にまわしてから3口半ほどで飲み干し、飲み口を指で拭い、また茶碗を2回ほどまわして正面を自分に向けてから畳に置く、という具合のようです。飲み干すときに音を出すとか結構なお点前でしたとお礼を述べるとか、確か、そういう作法もあったかと思うのですが、作法というのはうろ覚えじゃ出来ないものだなーとつくづく感じた次第です。美しいお点前と美味しいお抹茶をありがとうございました。

-

時刻は13時17分、JR宇治駅に戻ってきました。駅前の宇治市観光案内所に立ち寄ります。

-

JR宇治駅前の観光案内所では宇治の特産品を購入できるほか、紙コップの無料の宇治茶をいただけますし、観光案内マップを手に入れることができます。私は無料のお茶をいただき、年末に宇治を訪れる予定という私の姉夫婦の為に観光マップを手に入れました。京都駅へ向かいます。

-

時刻は13時57分、JR京都駅の西口改札から出て南北自由通路を北へ歩くと、京都総合観光案内所・「京なび」が現れます。中へ入りますと白熱灯の柔らかい採光の部屋で、対面で案内を受けられるカウンターやパンフレットが沢山並んだ棚などあって、外国からの観光客も多く在室していました。京なびから伊勢丹へ内扉で移動します。

-

京都駅の伊勢丹はジェイアール京都伊勢丹が正式名称です。低層階は開放的な空間になっています。次の訪問地は西本願寺ですが、歩き出す前にこちらのビルでトイレを借ります。

-

こちらはJR京都駅・鉄道案内所です。京都駅中央口改札をでてすぐのところにあります。こちらは鉄道の案内所ですので、乗継ぎなどの案内を受けることができます。観光案内所・京なびは2階、JRの鉄道案内所は1階にあります。

-

時刻は14時22分、西本願寺の隣の興正寺にやってまいりました。こちらのお寺もとても立派なお堂です。お参りをしてすぐ北の西本願寺へ行きます。

-

14時35分、西本願寺のお堂です。その大きさたるや、群を抜いていますね。私が訪れた翌日が年末恒例のすす払いの日で、そのお手伝いに来られた方々でしょうか、お堂とお堂を結ぶ渡り廊下には敷かれた敷物の上に全国の信者の方々の靴が沢山並べられていました。西本願寺でお参りをして東寺へ向かいます。

-

14時52分、西本願寺から東寺へ向かう途中に粟嶋堂宗徳寺があります。婦人病の平癒、安産祈願にご利益があるお寺で、人形供養もしていただけるお寺で、境内にはおさめられた人形が並ぶ堂もありました。

-

粟嶋堂から東寺へ向かう途中に梅小路公園の入口がありましたので、少しだけ寄り道をしてみます。

-

おぉ、広い広場ですな、風がビュービューと吹き付けてきます。正面に見える建物が京都水族館です。ここは寒いので早々に引き上げて東寺へ向かいまする

-

時刻は15時11分、東寺にやってまいりました。今回の京都訪問の目的の一つが東寺の大日如来を参拝することでしたので、金堂の薬師如来・日光菩薩・月光菩薩・十二神将を拝観したあとに、講堂の立体曼荼羅を拝観、大日如来の前でお祈りをいたしました。とても穏やかな良い時間になりました。

-

夕日を浴びる東寺・五重塔です。

-

東寺の大日如来はとても良いお顔をなさっています。東寺の空に流れる雲を仰ぎます。

-

今日という日、この場所・この時間・この空・この雲、そして私と、二度と同じ組み合わせは無いのだという実感。ただただ実感する、そんな瞬間でございます。時刻は16時過ぎ、そろそろ東寺を辞します。

-

東寺の北東の角付近に東寺餅というお店があります。ここの東寺餅は美味しいのですが、日持ちを考えるとお土産にはなかなかできません。本日はホテルで楽しむための自分用の東寺餅・140円を2個購入します。夕飯前に府立植物園を訪れる予定ですので、お餅2つ分ほどお腹に入れてちょうどよいし、東寺餅は食べられるしでご機嫌であります。京都駅に戻り、コインロッカーから荷物を取り出し、地下鉄で四条へ向かいます。

-

16時49分、本日および明日の宿泊は京都四条・西洞院近くのスマイルホテル京都です。とても接客の良い、使い勝手の良いホテルでした。フロントの方は女性も男性も笑顔で感じが良かったです。ホテルの室内もユニットバスもとても綺麗でした。東寺餅を食べるなど、しばらく休憩したのち、京都府立植物園に向かいます。本日はクリスマスイルミネーションを見られますし、おそらくミニコンサートが開催されていると思いますので楽しみです。

-

時刻は18時5分、地下鉄北山駅で下車し入場料200円を払って入場します。今日は去年よりも人が少ない感じがしますが、多分寒いからではないでしょうか。今シーズンは全国で寒さが厳しいようで、とりわけ京都の冬は寒いですね。ミニコンサートは18時から始まっていたようで、2曲ほど遅刻してしまいましたが、入り口の方に進められて会場に入ることができました。

-

昨年は京都ノートルダム女子大学のハンドベルの素晴らしい演奏を聴かせていただきました。今年は京都府立大学のギター・マンドリンの演奏を、こちらもとても素晴らしい演奏でした。心を落ち着かせ耳を澄ませば、演者の人数以上に豊かな音色が奏でられ、 ギターとマンドリンの音色が織り成す演奏に引き込まれ、特に5曲目の風笛という曲、これは素晴らしかったですね。

-

ほんの20分ほどの時間でしたが、透き通るような素敵な時間を過ごすことができましたを感謝いたします。

-

時刻は18時35分、人の少ない園内のイルミネーションを見て回り、今年も綺麗な景色でしたね。歩き回っても寒いままという寒さの厳しい夜ですので、早々に府立植物園を辞します。コンサート、良かったなぁ。

-

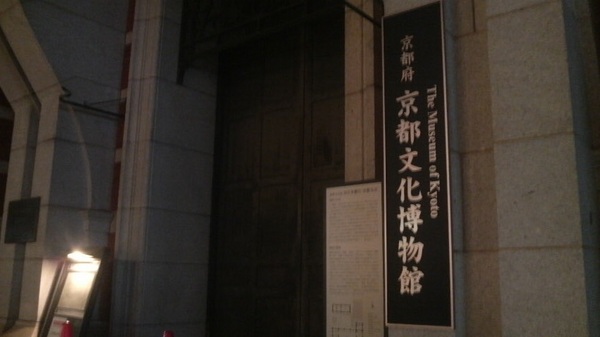

地下鉄を烏丸御池で降りて、夜の京都の街を矢田地蔵尊へ向けて歩きます。途中に京都文化博物館があります。1906年(明治39年)に竣工し、1965年(昭和40年)までは日本銀行京都支店でした。

-

矢田地蔵尊にやってきました。合掌一礼でお参りをしました。

-

矢田地蔵尊から四条西洞院へ戻る途中に京都芸術センターがあります。こちらは明倫小学校の旧校舎で、感じの良い建物です。1階には前田珈琲の明倫店がありますので、この建物のレトロな雰囲気を誰でも楽しむことができます。

-

本日の夕食はホテル近くの四条・西洞院の相生餅本店にて、生姜焼定食・950円とビールの小瓶・420円であります。おいしかったです、ご馳走様でした。

-

本日の歩数は45,245歩、だいたい34kmぐらいの歩行距離になりました。明日は山科法方面へ向かい、随心院で写経をする予定です。二日目は旅行記・【山科小野御殿・随心院】2017年12月京都の旅2日目【山科・毘沙門堂】へ続きます。

- 2日目2017年12月20日(水)

- 3日目2017年12月21日(木)

【宇治・平等院鳳凰堂】2017年12月京都の旅1日目【東寺・大日如来】

1日目の旅ルート

さとけんさんの他の旅行記

-

2025/9/28(日) 〜 2025/10/2(木)

2025/9/28(日) 〜 2025/10/2(木)- 一人

- 1人

神奈川から新潟まで一般道をドライブして、新潟に車を置いてフェリーで佐渡へ渡り、レンタカーを借りて...

22 0 0 -

【三朝・温泉津】森鴎外・吉田松陰・金子みすゞを訪ねる旅。神奈川から山口までドライブ【2025年9月】

2025/9/6(土) 〜 2025/9/12(金)- 一人

- 1人

神奈川県から一般道をドライブで、長浜、倉吉と泊りをかさね、津和野・萩を目指します。途中、関ヶ原、...

182 3 0 -

【如是蔵博物館】新潟は長岡から、山形のあつみ温泉・湯野浜温泉を巡るドライブ【2025年7月】

2025/7/26(土) 〜 2025/7/30(水)- 一人

- 1人

今年3月の鉄道旅行で立ち寄ることが出来なかった長岡市の如是蔵博物館を第一目標に、日本海沿いを車で北...

71 2 0 -

【伊勢湾フェリー】渥美半島の美味しいものと鳥羽水族館。浜松エアパークに立ち寄るドライブ【2025年7月】

2025/7/7(月) 〜 2025/7/9(水)- 一人

- 1人

今回は、久しぶりに渥美半島でメロンと海鮮を食べようと計画、それだけで良かったはずなのですが、そう...

72 2 0

みんなのコメント(2件)

投稿する

投稿に際しては、必ず観光ガイドご利用規約をご確認ください。

閉じる皆様がより快適にご利用いただくための「投稿上のルール」や、

投稿内容の利用に関して記載しております。

さらに表示する