観光地として多くの人が訪れる京都には、魅力的な穴場スポットも充実。静かな場所をゆっくり巡りたい、何度目かの京都旅行で初めての場所に行きたい人におすすめの社寺や庭園、文化体験などを京都育ちのライターが紹介します。

玄関口である京都駅の近くや観光スポットが集まる東山エリア、散策が楽しい嵐山周辺など、観光に便利な場所をピックアップ。ぜひ足を伸ばしてみてくださいね。

鞍馬寺【京都市左京区】

実相院門跡【京都市左京区】

修学院離宮【京都市左京区】

狸谷山不動院【京都市左京区】

駒井家住宅(駒井卓・静江記念館)【京都市左京区】

吉田神社【京都市左京区】

寂光院【京都市左京区】

半木の道【京都市左京区】

おはりばこ【京都市北区】

晴明神社【京都市上京区】

武信稲荷神社【京都市中京区】

旧嵯峨御所 大本山 大覚寺【京都市右京区】

祇王寺【京都市右京区】

因幡堂 平等寺【京都市下京区】

大西常商店【京都市下京区】

渉成園【京都市下京区】

角屋もてなしの美術館【京都市下京区】

京からかみの体験工房とショップ 唐丸【京都市下京区】

若宮八幡宮社【京都市東山区】

雲龍院【京都市東山区】

御香宮神社【京都市伏見区】

黄檗山 萬福寺【宇治市】

【京都市左京区】鞍馬寺

義経と天狗の修業伝説が残る、山深き寺院

仏教の教えを広めるために唐から来日した鑑真(がんじん)の高弟・鑑禎(がんちょう)が奈良時代に開創し、鞍馬山詣が相次いだ平安時代にはたくさんの文学作品にも登場した古寺です。

境内である鞍馬山全体には自然が豊かに息づいており、本殿金堂前の金剛床からは眼下に京都市街を一望。国宝・毘沙門天像をはじめ、寺宝を展示する「霊宝殿」も見逃せません。

奥の院参道から木の根道から山を抜けると、貴船神社のすぐそばに降りられるので、あわせて巡るのもおすすめ。境内は山道や階段も多いため、歩きやすい服装でお参りしましょう。

京都府京都市左京区鞍馬本町1074

9時~16時15分

なし

500円

【仁王門まで】鞍馬駅より徒歩3分/名神高速京都東ICより55分

なし

「鞍馬寺」の詳細はこちら

「鞍馬寺」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:鞍馬寺)

【京都市左京区】実相院門跡

二つの庭園と狩野派の襖絵を堪能

1229(寛喜元)年に静基が開山し、応仁の乱の戦禍を逃れ岩倉に居を移した寺院。皇族が住職を務める門跡寺院であった縁で、堂宇の一部は大宮御所から移築されています。

艶やかな床にかえでが映り込む「客殿」で見られる、新緑の“床みどり”、紅葉の“床もみじ”は必見です。代々住職を務めてきた皇室ゆかりの品々や、狩野派の手による襖絵や杉戸も数多く残ります。

池泉回遊式庭園のほか、市民有志とともに近年作り上げた石庭「こころの庭」など、見どころがぎゅっと詰まった寺院です。

京都府京都市左京区岩倉上蔵町121

9時~17時

なし

【大人】500円【小中学生】250円

国際会館駅よりバスで13分/名神高速京都東ICより40分

あり(無料、時間制限あり)

「実相院門跡」の詳細はこちら

「実相院門跡」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:実相院)

【京都市左京区】修学院離宮

比叡の山を借景に、宮廷文化の香り漂う庭園

江戸時代初期に後水尾(ごみずのお)上皇が造営した、比叡山のふもとの傾斜を生かした上・中・下3つの離宮からなる山荘。

建物や草木の一本に至るまでこだわり抜いたと伝わる離宮では、詩歌の会や山野草狩りなどが行われていたそうで、王朝文化の美の残り香が漂います。敷地内で最も高い位置にある「隣雲亭」からは、舟遊びが開催されていた「浴龍池(よくりゅういけ)」を含む離宮の全景と京都市街地が眼下に広がり、雅さとのどかさが両立した風景を望むことができます。

拝観予約が必要なので、当日までにホームページを確認してください。

京都府京都市左京区修学院藪添

宮内庁HPを要確認

月曜(祝日の場合は火曜)、12月28日~1月4日、他行事日

無料

修学院駅より徒歩20分/名神高速京都東ICより30分

なし

「修学院離宮」の詳細はこちら

「修学院離宮」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:宮内庁京都事務所)

【京都市左京区】狸谷山不動院

迫力ある本堂が山肌に建つ、宮本武蔵修業の地

宮本武蔵と吉岡一門の決闘の地として知られる一乗寺下り松から、坂道を上って10分ほど。参道の手前でたぬきの置物たちに迎えられます。さらに約250段の階段を上った先に建つ、清水の舞台と同じ懸崖(けんがい)造りの本堂は迫力満点。境内には宮本武蔵が修業したとされる滝があり、厳かな気配に満ちています。

身の引き締まるような雰囲気の一方で、たぬきみくじはチャーミングな表情がポイント。

例年春~初夏には「本堂内陣特別拝観」として、厄除けやがん封じの御利益があるとされるご本尊の不動明王を間近で拝めます。

ふもとにはつつじ咲く詩仙堂や紅葉に染まる金福寺もあるので、一乗寺エリアをハイキングがてら巡ってみるのもいいですね。

京都府京都市左京区一乗寺松原町6

10時~15時

なし

【大人】500円

一乗寺駅より徒歩20分/名神高速京都東ICより30分

あり(無料)

「狸谷山不動院」の詳細はこちら

「狸谷山不動院」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:狸谷山不動院)

【京都市左京区】駒井家住宅(駒井卓・静江記念館)

アーチ窓や和洋折衷のしつらえに魅せられる築100年の邸宅

京都大学、京都芸術大学に近い北白川エリアは、大正~昭和の頃学者たちが多く住まい、今も学生たちが行き交う街。おしゃれなショップも集まっています。

白川疎水沿いに佇む、アーチ窓が印象的なスパニッシュ様式の洋館は、かつて遺伝学者の駒井卓博士が暮らした邸宅。日本でも様々な洋館を手掛けた建築家・ヴォーリズ率いるヴォーリズ建築事務所による設計で、日常的に着物を着ていた静江夫人のために和室があったり、階段の段差が低かったりと、建築意匠の美しさとともに夫婦の暮らしの息づかいが感じられます。

公開日は金曜・土曜のみ。公式ホームページでの事前予約が必要です。

京都府京都市左京区北白川伊織町64

10時~16時(最終受付15時)

日曜~木曜

【大人】500円【中高生】200円

茶山・京都芸術大学駅より徒歩7分/名神高速京都東ICより20分

なし

「駒井家住宅(駒井卓・静江記念館)」の詳細はこちら

(画像提供:日本ナショナルトラスト)

【京都市左京区】吉田神社

全国の神様に一度にお参りできる、都の守り神

京都大学のほど近く、吉田山に鎮座する吉田神社は、859(貞観元)年に藤原山蔭が平安京の鎮守神として勧請し創建された神社です。

境内にはお菓子や料理の神様を祀る神社など、多くの摂社・末社がありますが、注目は全国八百万の神々が祀られる「大元宮」。ここ一カ所にお参りするだけで、全国津々浦々の神社にお参りしたのと同じご利益があると言われています。

大元宮の内院は毎月1日、正月三が日、そして多くの人で賑わう節分祭の3日間のみ拝観可能なので、月初の旅行ならぜひチェックしてみてください。

京都府京都市左京区吉田神楽岡町30

【授与所】9時~16時45分【大元宮】7時~16時

なし

無料

出町柳駅より徒歩17分/名神高速京都東ICより23分

あり(無料)

「吉田神社」の詳細はこちら

「吉田神社」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:吉田神社)

【京都市左京区】寂光院

平家物語ゆかりの静かな尼寺

大原のバス停を降りて15分ほどの山あいに、聖徳太子が創建したと伝わり、平清盛の娘・建礼門院が静かに余生を過ごした尼寺があります。

三千院などから少し離れた緑深い場所に建ち、三門までの階段を夏は新緑、秋は紅葉が彩ります。『平家物語』には後白河法皇が建礼門院を訪ねた際、池に散る桜を見て詠んだ和歌が記されており、「汀の池」と遅咲きの桜がひっそりと咲く庭園が当時の姿を留めています。

写経(1200円)や、大原名産の赤しそ入り茶菓子とともに抹茶を楽しむお茶席(500円)も体験できるので、心落ち着く時間を過ごしてください。

京都府京都市左京区大原草生町676

【3月~11月】9時~17時【12月~2月】9時~16時30分

なし

【大人】600円【中学生】350円【小学生】100円

国際会館駅よりバスで40分/名神高速京都東ICより45分

なし

「寂光院」の詳細はこちら

「寂光院」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:PIXTA)

【京都市左京区】半木の道

鴨川沿いを染めるしだれ桜のアーチ

京都市の中心を流れる鴨川。北大路橋~北山大橋のあいだの鴨川左岸にあるのが「半木(なからぎ)の道」。府立植物園の西側に800mほど続く八重紅しだれ桜の並木道で、春は桜のトンネルが続きます。

川に目を移すと鴨たちがすいすい泳ぎ、冬はユリカモメなど渡り鳥たちの姿も見られますよ。市街地を流れる鴨川沿いの大部分は「鴨川公園」として整備されており、一年を通じてのどかな市民憩いの場として愛されています。

北山駅は上賀茂神社の最寄り駅でもあるので、のんびり散策も兼ねてお出かけしてみてください。

(画像提供:PIXTA)

【京都市北区】おはりばこ

京町家ではんなり、キュートな和小物づくり

美しい庭を備えた塔頭寺院が点在する大徳寺の東向かいに位置するのが、つまみ細工の専門店「おはりばこ」。つまみ細工とは正方形にカットしたちりめん生地をピンセットでつまんで組み合わせ、花型などにする伝統工芸です。

店舗の奥にある庭を抜けた先にある1912(大正元)年に建てられた京町家では、職人と同じ技法によるつまみ細工体験を開催。京都の染色職人が手染めした羽二重地を使い、かんざしやクリップ、バッグチャーム(追加200円)から、ほしい小物を選んで手作りすることができます。

丁寧に指導してくれるので、気軽に挑戦してみてください。

京都府京都市北区紫野下門前町25

10時~17時

水曜

【つまみ細工体験】3300円

北大路駅よりバスで10分/名神高速京都南ICより40分

あり(有料)

「おはりばこ」の詳細はこちら

「おはりばこ」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:おはりばこ)

【京都市上京区】晴明神社

稀代の陰陽師ゆかりの神社でいただく刺繍の御朱印

古くから織物の産地として知られる西陣エリアにあるのは、平安時代に活躍した陰陽師・安倍晴明公を祀る神社です。天文博士として星を読むことで京の都を守った晴明公にあやかり、厄除けの御利益があるとされています。

社紋の「晴明桔梗」にちなみ、境内の至るところに植えられた桔梗をモチーフに、西陣織で作られたお守りなど雅な授与品も豊富。

2025年からは季節ごとの情景をモチーフにした「刺繍朱印」シリーズが登場しているので、訪れた記念にいただくのもいいですね。

京都府京都市上京区晴明町806

【境内】9時~17時【授与所】9時~16時30分

なし

無料

今出川駅より徒歩15分/名神高速京都南ICより25分

なし

「晴明神社」の詳細はこちら

「晴明神社」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:晴明神社)

【京都市中京区】武信稲荷神社

「一寸法師」の物語の舞台となった神社で出世祈願

二条城から南へ徒歩10分ほどの閑静な住宅街に、朱色の鳥居が連なる「武信稲荷神社」。貞観元(859)年、この地に屋敷を構えていた右大臣・藤原良相公により創祀されたと伝わり、物語の中では京の都にやってきた一寸法師が暮らしたことから立身出世や必勝を祈願する人が訪れます。

また、坂本龍馬と妻・おりょう再会のきっかけとなった地でもあり、縁結びや夫婦円満のご利益にもあやかれるそうです。

※倒木被害のため一部立ち入り禁止エリアあり(2025年9月現在)

(画像提供:武信稲荷神社)

【京都市右京区】旧嵯峨御所 大本山 大覚寺

雅やかな御所建築をゆったりと鑑賞

876(貞観18)年、嵯峨天皇の離宮を寺院に改めた皇室にゆかり深い門跡寺院。境内の東には離宮の造営とともに作られた名勝「大沢池」の静かな水面が広がります。

後水尾天皇より下賜された宸殿は、平安貴族の住まいの様式である寝殿造(しんでんづくり)。江戸時代に活躍した狩野派の絵師、狩野山楽による襖絵が御所風のしつらえを伝えています。

花々を描いた格天井鏡板(ごうてんじょうかがみいた)安井堂など、足を止めて見入ってしまう場所ばかり。

大沢池(おおさわのいけ)は、春は桜、秋は紅葉のスポットとしても知られています。嵐山エリアからレンタサイクルで、周辺の寺院とあわせて巡るのがおすすめです。

京都府京都市右京区嵯峨大沢町4

9時~17時(最終受付16時30分)

なし(行事により臨時拝観休止あり)

お堂エリア【大人】500円【小中高校生300円】、大沢池エリア【大人】300円【小中高校生】100円

嵯峨嵐山駅よりバスで6分/京都縦貫道大原野ICより29分

あり(有料)

「旧嵯峨御所 大本山 大覚寺」の詳細はこちら

「旧嵯峨御所 大本山 大覚寺」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:大覚寺)

【京都市右京区】祇王寺

“悲恋の尼寺”を染め上げる苔の緑ともみじの紅

平清盛の心変わりで都を追われた白拍子(しらびょうし)の舞い手・祇王が母と妹を連れて入寺したと『平家物語』が伝える尼寺。竹林ともみじに囲まれた小さな草庵が佇む、侘びた趣きのある寺として今に至ります。

苔むした庭は、夏は新緑に透けた光が柔らかに注ぎ、秋は紅葉したもみじとの対比が鮮やか。庭に面した草庵には、季節によって窓から差す陽光の色が変わる丸窓が。「虹の窓」と呼ばれる窓を前に、自然が描き出す色彩を目に焼き付けましょう。こちらも嵐山エリアからレンタサイクルで巡ってみてください。

京都府京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町32

9時~最終受付16時30分

1月1日

【大人】300円【小中高生】100円

嵯峨嵐山駅より徒歩25分/京都縦貫道沓掛ICより27分

なし

「祇王寺」の詳細はこちら

「祇王寺」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:祇王寺)

【京都市下京区】因幡堂 平等寺

日本三如来、街中の“お薬師さん”

京都の中心地、四条通の喧騒から5分ほど。平安時代の貴族・橘 行平(たちばなのゆきひら)が夢のお告げに従い、海に潜って引き上げた薬師如来像を安置したことが始まりとされ、本尊は日本三如来のひとつ。がん封じをはじめとした病気平癒のご利益があるとされ、“お薬師さん”と地元の人から親しまれています。

猫を六匹描いた「無病(六猫)守」のほか、鳥や犬モチーフのかわいらしいお守りが並びます。これは闘病中の方が「かわいい」とほっこりしてもらうためにデザインされたそうです。自分や大切な人たちの無病息災を願い、そっと手を合わせましょう。

京都府京都市下京区因幡堂町728

9時~16時30分(御朱印対応は10時~15時)

なし

無料

四条駅より徒歩5分/名神高速京都南ICより20分

なし

「因幡堂 平等寺」の詳細はこちら

(画像提供:因幡堂)

【京都市下京区】大西常商店

扇を飛ばして、古典遊びに大盛り上がり!

江戸の時代から日本髪を結う留め具を商ってきた技術を生かし、1913(大正2)年に京扇子づくりを始めた大西常商店。現在も店舗として使われる築約150年の京町家では、江戸時代にブームになったという「投扇興(とうせんきょう)」という扇子を使ったアクティビティが楽しめます。

「投扇興」は箱型の台「枕」の上にのせた、「蝶」と呼ばれる的に向けて開いた扇を投げ、落とした蝶と扇のかたちで得点を競う対戦ゲームです。ルールやコツを一通り習えば、初心者同士でも試合は白熱するそう。

店頭でお気に入りの扇子も探してみてください。

(画像提供:大西常商店)

【京都市下京区】渉成園

江戸期の庭園ごしにタワーがのぞく、都会のオアシス

京都駅から徒歩10分の場所に広がる、東本願寺の飛地境内である池泉回遊式庭園。江戸の頃は敷地にぐるりとからたちの生垣を巡らせていたので“枳殻邸(きこくてい)”とも呼ばれます。

徳川家光が寄進した約1万6千坪の土地を、1653(承応2)年に江戸初期の武将であり造園にも才を発揮した石川丈山が作庭。春は梅や桜が咲き、秋はかえでが色づく四季の変化に富む景観は“渉成園十三景”と称され、風雅な世界観を持つ庭園として国の名勝にも指定されています。

園内に点在する持仏堂や茶室をめぐりながら、ほっと一息つける時間が過ごせますよ。

京都府京都市下京区珠数屋町通間之町東入東玉水町

【10月~2月】9時~16時(最終受付15時30分)【3月~9月】9時~17時(最終受付16時30分)

なし

庭園維持寄付金【大人】700円以上【中高生】300円以上

京都駅より徒歩10分/名神高速京都南ICより13分

なし

「渉成園」の詳細はこちら

「渉成園」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:PIXTA)

【京都市下京区】角屋もてなしの文化美術館

江戸時代の宴会の様子を伝える揚屋の遺構

豪商や文化人、新選組隊士や維新志士たちが集った花街・島原の揚屋(あげや)と、当時使用されていた品々を保存・展示する美術館。揚屋とは太夫や芸妓の唄や踊りを楽しむ宴会場のことです。

一歩足を踏み入れれば、そこは天井や壁に使われている材木の一つひとつまで江戸時代の粋を込めたもてなし空間。新選組初代局長・芹沢 鴨(せりざわ かも)が最後の宴会をひらいた大広間をはじめ、それぞれ趣向の異なる座敷の襖や衝立はじっくり眺めたい品ばかり。

予約が必要ですが、2階にある螺鈿細工を施した座敷や贅をこらした美術品を見ることができます。

春(3月~7月)と秋(9月~12月)の公開期間にぜひ訪れてみてください。

京都府京都市下京区西新屋敷揚屋町32

10時~16時(最終受付15時30分)

月~木曜(祝日、10月最終木曜、11月各木曜は開館)※12月16日~3月14日、7月19日~9月14日は休館

1階【大人】1000円【中高生】800円※2階(要予約)は別途料金が必要。1階・2階ともに定時案内制。詳細は公式HPを要確認

梅小路京都西駅より徒歩8分/名神高速京都南ICより14分

なし

「角屋もてなしの文化美術館」の詳細はこちら

「角屋もてなしの文化美術館」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:公益財団法人角屋保存会)

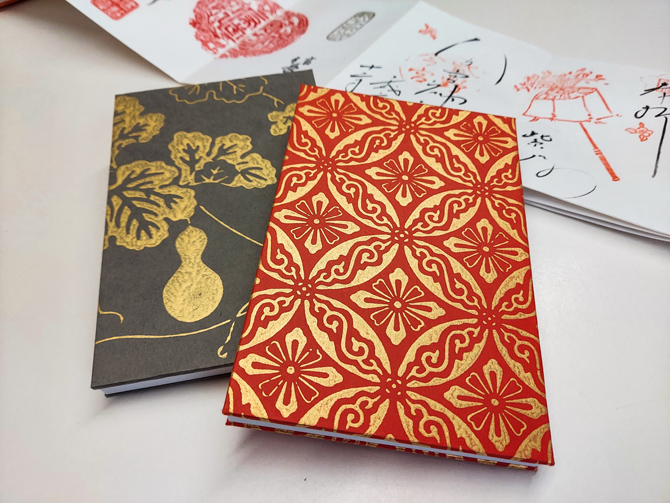

【京都市下京区】京からかみの体験工房とショップ 唐丸

100年以上前の版木で、唐紙摺りに挑戦

唐紙とは、手彫りの版木で和紙に文様を摺る伝統工芸品。京からかみは襖や壁紙に使われ、寺社や町家など京都の建築に長年にわたり用いられてきました。工房では職人たちが実際に使ってきた版木で唐紙を摺り、御朱印帳や照明、パネルなどに仕立てる体験ができます。

おすすめは御朱印帳づくり体験。月替わりを含む3種類の版木と、越前鳥の子和紙20色以上の中から好きな組み合わせを選び、雲母(きら)と呼ばれる伝統的な絵の具などで、表紙に仕立てる唐紙を摺ります。世界に一つだけの御朱印帳を手に、京都の社寺巡りに出かけましょう。

ミニチュア版木を使って気軽にチャレンジできるハガキ摺り体験をはじめ、豊富な体験コースがあるので公式ホームページをチェックしてみてくださいね。

京都府京都市下京区泉正寺町460

10時~17時30分

水曜、日曜・祝日は不定

【御朱印帳づくり体験】6000円

烏丸駅より徒歩7分/名神高速京都南ICより15分

あり(無料)※要予約

「京からかみの体験工房とショップ 唐丸」の詳細はこちら

「京からかみの体験工房とショップ 唐丸」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:京からかみ丸二)

【京都市東山区】若宮八幡宮社

本当の姿を映す鏡が待つ、美人祈願の社

清水寺の近く、五条坂のふもとにある社。1605(慶長10)年に清水焼の町でもある今の場所に移り、1949(昭和24)年、陶器の神様が合祀されたことから“陶器神社”としても親しまれています。

ご祭神のひとりである神功皇后にあやかってか、美人祈願や縁結びの御利益を授かれると密かに足を運ぶ人も。鏡型のお守りを授かり毎日自分を映せば、自然と笑顔も増えそうです。

他にも境内には、姿を映せば「本当の美しさを映し出す」と言われる大きな鏡やハートのかたちをした石、二本の木が絡み合うご神木など、みどころがぎゅっと詰まっています。

(画像提供:若宮八幡宮)

【京都市東山区】雲龍院

四季を映す窓に向かい合う静かな時間

京都駅から1駅、新緑や紅葉の頃には大混雑する東福寺エリアの中にありながら、泉涌寺別院・雲龍院は静謐な空気に満ちています。寺までゆるやかな上り坂が続きますが、東山の奥座敷に踏み入るさまを楽しみながら向かいましょう。

境内には庭園を望む趣異なる書院が点在。「蓮華の間」にある4つの小さな四角い窓からは、庭園の椿・燈籠・楓・松が顔をのぞかせます。「悟りの間」「大輪の間」でも、四季折々に印象の異なるお庭の景色に腰を落ち着けて観賞して。抹茶の提供(特別拝観中は休止)や写経体験もあるので、ぜひゆっくり時間をとって訪れてください。

京都府京都市東山区泉涌寺山内町36

【拝観】9時~17時(最終受付16時30分)【写経体験】10時~最終受付15時

水曜(11月は無休、行事により拝観休止あり)

【大人】400円【写経体験付き】2000円

東福寺駅より徒歩20分/京都南ICより13分

あり(無料)

「雲龍院」の詳細はこちら

「雲龍院」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:雲龍院)

【京都市伏見区】御香宮神社

名水が湧き出る、酒どころ伏見の神様

“ごこんさん”と親しまれる、酒どころ伏見の氏神様。“御香宮(ごこうのみや)”は境内に香りのよい「御香水」が湧き出たことから名付けられたそう。伏見七名水のひとつにも数えられ、今も境内ではほんのり甘みを感じる水を飲むことができます。

桃山時代、徳川家の寄進により建てられた本殿・拝殿は、じっくり極彩色の唐破風彫刻を眺めたい華やかさ。鳥羽・伏見の戦いでは新政府軍の屯所になったことで守られた重要文化財です。

江戸時代の造園家、小堀遠州ゆかりの石庭もぜひ眺めてみてください。

京都府京都市伏見区御香宮門前町174

【社務所】9時~16時、【石庭】9時~15時30分

なし

【境内】無料【石庭拝観】【大人】200円【学生】100円

桃山御陵前駅より徒歩4分/伏見ICより10分

[駐車場]あり(有料)

「御香宮神社」の詳細はこちら

「御香宮神社」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:御香宮神社)

【宇治市】黄檗山 萬福寺

異国情緒あふれる「龍の伽藍」が圧巻

京都駅から宇治へ向かう途中、一駅手前にある黄檗(おうばく)宗の大本山・萬福寺は、明王朝末期の中華様式で建てられた巨大伽藍が並ぶ寺院です。

本堂の大雄寶殿(だいおうほうでん)をはじめとする建築は左右対称に配置され、全ての建物は回廊で繋がっています。上空から見れば龍のようにも見えるそう。

開祖である禅宗の僧侶・隠元禅師は、インゲン豆などの食材や煎茶、食卓といった今に繋がる文化や習慣を日本に伝えた人でもあります。同じく隠元禅師が伝えたとされる木魚の原型である魚版も境内にあるので、回廊を巡りながら探してみてください。

京都府宇治市五ケ庄三番割34

【境内】9時~17時(最終受付16時30分)、【朱印所・売店】9時~16時30分

なし

【大人】500円【小中学生】300円

黄檗駅より徒歩5分/京滋バイパス宇治東ICより5分

あり(有料)

「黄檗山 萬福寺」の詳細はこちら

「黄檗山 萬福寺」の口コミ・周辺情報はこちら

(画像提供:萬福寺)

※この記事は2025年9月25日時点での情報です。休業日や営業時間など掲載情報は変更の可能性があります。

※掲載の価格は全て税込価格です。

※掲載されている情報や写真については最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください。

鈴木 茉耶

鈴木 茉耶

京都出身、神戸在住のライター。古きよきものからNEWスポットまで、幅広く興味を持って追いかけた旅の情報をご紹介しています!